骨材のふるい分け試験

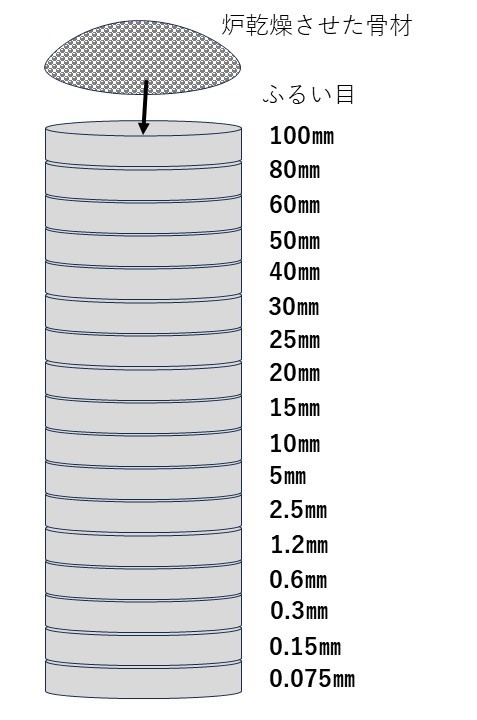

JIS A 1102より、ふるい分け試験には17種類のふるいを使用する。

0.075 mm,0.15 mm,0.3 mm,0.6 mm, 1.2 mm,2.5 mm,5 mm,10 mm,15 mm,20 mm,25 mm,30 mm,40 mm,50 mm,60 mm,80 mm,100 mm

機械によってふるい分ける場合は、受皿の上にふるい目の細かいふるいから順番に積み重ね、最上部に試料を置く。

1分間に各ふるいを通過するものが,全試料質量の0.1 %以下となるまでふるい分けを実施する。

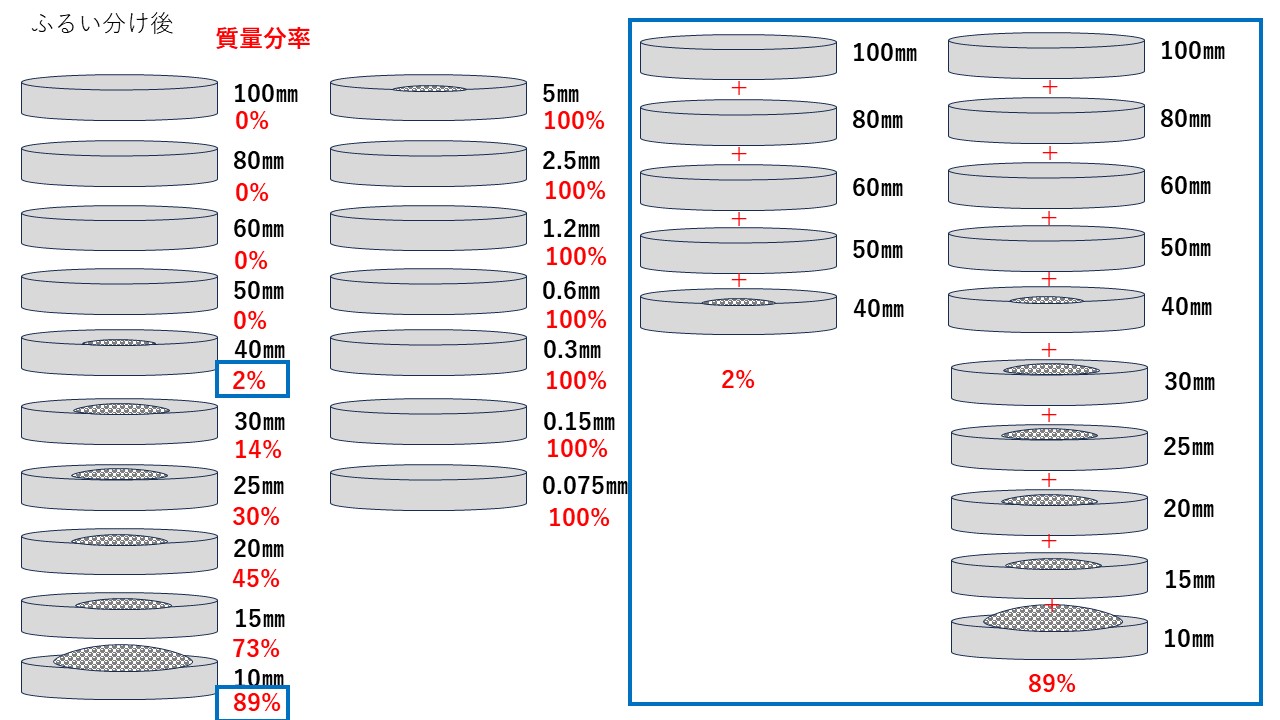

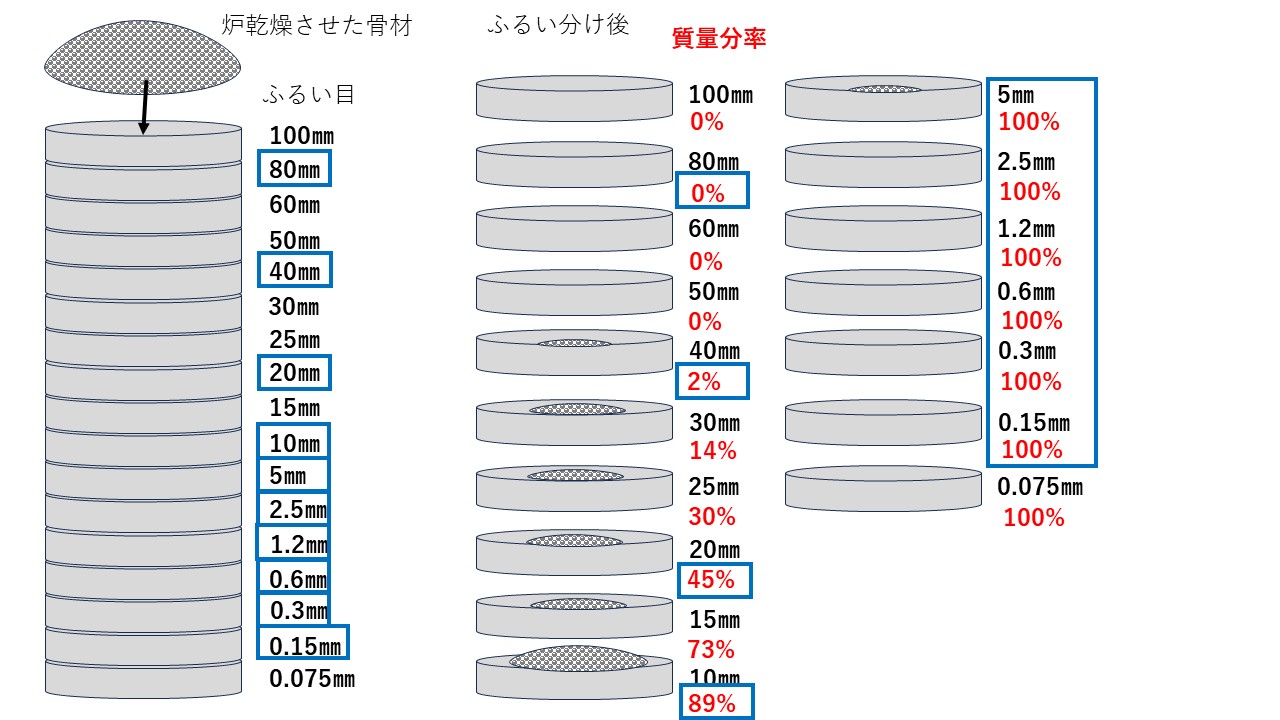

対象とするふるい及びそれよりふるい目が大きい全てのふるいの、連続する各ふるいの間にとどまる質量分率(%)の累計をそのふるいにとどまる質量分率する。

骨材の粗粒率(F.M.)

骨材は大きな粒と小さな粒が適度に混在している状態が望ましい。

骨材の粒度を表す1つの指標として粗粒率(F.M.)がある。

粗粒率(F.M.)=(X80+X40+X20+X10+X5+X2.5+X1.2+X0.6+X0.3+X0.15)/100

X80(%):80mmに留まる試料の質量分率

X40(%):40mmに留まる試料の質量分率

X20(%):20mmに留まる試料の質量分率

X0.15(%):0.15mmに留まる試料の質量分率

★80mm~0.15mmまで半分ずつ割っていった値★

先ほどの例で表すと・・・

粗粒率(F.M.)=(0+2+45+89+100+100+100+100+100+100)/100=7.36

となります。

粗粒率の適当な範囲は粗骨材最大寸法40mmで6~8程度なので、良い粒度状態と言えます。

最適な粒度の骨材を用いることで骨材間の空隙を減らし、所要のワーカビリティを得るための単位水量と単位セメント量を減らすことができます。

実践問題

実際に出題された粗粒率の問題です。

粗粒率の計算問題はコンクリート技士の頻出問題であるため必ずマスターしましょう。

ポイント

- 留まる試料の質量分率で求めることを忘れないように

- 粗粒率を求めるときのふるい目の値を覚えておくように(80mm~0.15mmまで半分ずつ割っっていった値!)

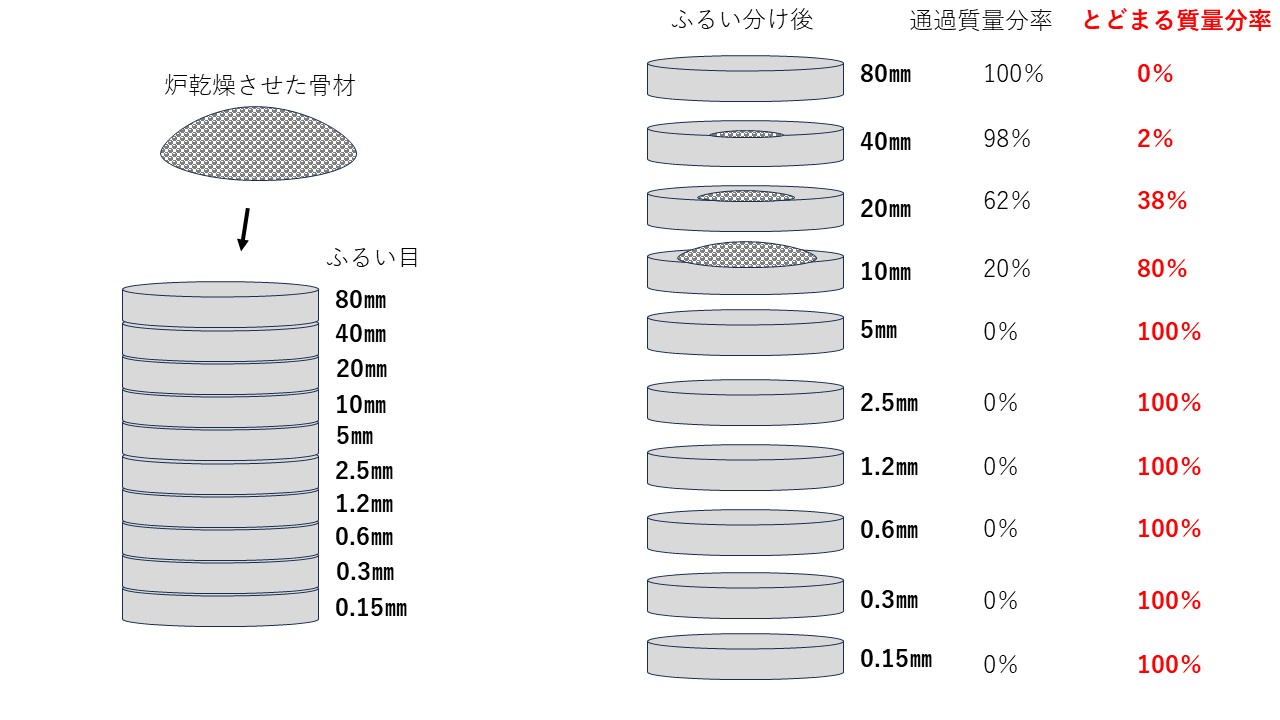

Q.以下の粗骨材のふるい分け試験結果を受けて、粗粒率を算出してください。

| ふるい呼び寸法(mm) | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 |

| 通過質量分率(%) | 98 | 90 | 62 | 50 | 20 | 0 | 0 |

解答

| ふるい呼び寸法(mm) | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 |

| 通過質量分率(%) | 98 | 90 | 62 | 50 | 20 | 0 | 0 |

粗粒率算出に必要なふるい目の項目は80mm,40mm,20mm,10mm,5mm,2.5mm,1.2mm,0.6mm,0.3mm,0.15mmです

表に含まれていないふるい目の項目ですが、40mmで通過質量分率は98%なので80mmでは100%と考えることができます。

同様に5mmで通過質量分率0%となっているため、5mm以下のふるいでも0%と考えられます。

注意していただきたいのは、この表では通過質量分率とふるいの関係性を表しているため、粗粒率を算出する際は留まる質量分率で算出します。

粗粒率F.M.=(0+2+38+80+100+100+100+100+100+100)/100=7.2

粗粒率は7.2と求まりました。

以下のポイントを忘れずに臨みましょう。

ポイント

- 留まる試料の質量分率で求めることを忘れないように

- 粗粒率を求めるときのふるい目の値を覚えておくように(80mm~0.15mmまで半分ずつ割っっていった値!)

コメント