土木工事に関わる法律は、日本では多岐にわたります。インフラ整備や公共事業に関わるため、法的な規制や手続きが非常に重要です。以下に、土木分野で特に関係の深い建設業法を紹介します。

建設業法とは

建設業法とは、建設業の健全な発展と、発注者の保護を目的とした法律です。1949年に制定され、建設工事の請負契約や施工体制、技術者の配置などに関するルールを定めています。土木・建築・設備などの工事を請け負う事業者は、この法律に従って事業を行う必要があります。

【建設業法の目的】

①建設業者の資質向上: 許可制度や技術者配置義務により、施工能力や経営基盤の強化を促進。

②請負契約の適正化: 発注者と受建設業間で公正な契約が結ばれるよう、契約内容や工期などに規制を設ける。

③発注者の保護 :手抜き工事や不当契約を防ぎ、安全で信頼性の高い施工を確保。

建設業法は、29業種に分類されており、土木一式工事や建築一式工事のほか、電気・管・舗装・造園など細かく分かれています。

建設業法の概要

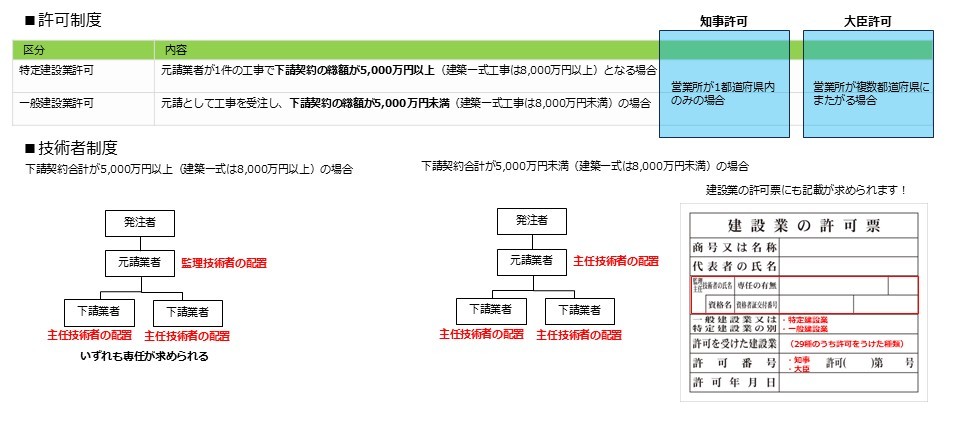

許可制度について

建設業法の許可制度は、建設業を営む上での「入口」となる重要な制度です。以下に、制度の全体像をわかりやすく整理しました。

一定規模以上(500万以上)の工事を請け負うには、国または都道府県の許可が必要になります。

| 区分 | 内容 |

| 知事許可 | 営業所が1都道府県内のみの場合 |

| 大臣許可 | 営業所が複数都道府県にまたがる場合 |

※営業所の所在地で区分されるが、施工可能な地域に制限はありません。

また、元請業者が直接請け負った工事で、下請契約の合計が基準額を超える場合は、特定建設業の許可が必要です。

| 区分 | 内容 |

| 特定建設業許可 | 元請業者が1件の工事で下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合 |

| 一般建設業許可 | 元請として工事を受注し、下請契約の総額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合 |

技術者制度について

建設業法の技術者制度は、工事の品質・安全・工程を技術的に管理するための仕組みであり、施工現場や営業所に適切な技術者を配置することが義務付けられています。これは、建設業者の技術力を担保し、発注者の信頼に応えるための重要な制度です。

【建設業法における技術者制度の構成】

請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の大小、元請・下請にかかわらず、工事現場での施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず主任技術者を配置しなければなりません。

また、元請工事で下請契約合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の場合は主任技術者に代えて、監理技術者を置かなければなりません。

現場配置技術者(主任技術者または監理技術者)の専任が求められる工事は、建設業法第26条第3項および施行令第27条に基づき、以下の条件を満たす場合です。

① 請負金額 :下請契約合計4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)

② 工事の性質: 「公共性のある施設・工作物」または「多数の者が利用する施設・工作物」に関する重要な建設工事

【専任の定義】 他の工事現場の職務を兼務せず、当該工事現場に常時継続的に従事すること。 ※ただし、「常駐」までは求められていません(研修・休暇取得は可能)

建設工事の請負契約について

①契約書面の作成義務

契約当事者(元請・下請を含む)は、工事請負契約を締結する際に、重要事項を記載した契約書を作成し、署名または記名押印して相互に交付しなければならない

書面を交付せずに工事を請け負うと、建設業法違反となり、監督行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)からの指示処分、営業停止、許可取消しに至る可能性がある

契約書に記載すべき事項(第19条第1項)

2024年改正後は16項目(実質15項目)が必須とされています。代表的なものを整理すると

1 工事の目的物 :建物・構造物の名称、種類、規模を明示

2 工事場所 :所在地・地番・工区まで特定

3 工事着手及び完成の時期: 着工日・完成日を明記

4 請負代金の額: 税込・税抜を区別し総額を明示

5 請負代金の支払時期及び方法: 前払・出来高払・分割払の有無を記載

6 設計図書の表示方法及び取扱い: 契約図書の範囲と優先順位を明確化

7 工事内容の変更・工期変更に関する定め :設計変更や追加工事時の協議・代金調整ルール

8 材料・機械の支給に関する定め :発注者支給か受注者負担かを明示

9 完成検査及び引渡しの方法: 検査主体・基準・引渡し手続き

10 契約不履行の場合の責任: 遅延・瑕疵・履行不能時の責任分担

11 天災その他不可抗力による損害負担 :災害時の工期延長・費用負担ルール

12 契約解除に関する定め :双方の解除権限と手続き

13 下請契約に関する定め :下請負人の選定・契約条件の遵守

14 紛争処理方法 :建設ADR・仲裁・裁判所管轄の明記

15 その他必要事項: 労務費の適正反映、安全管理、法令遵守等

②現場代理人の選任等に関する通知

請負人が現場代理人を置く場合

- 現場代理人の権限に関する事項

- 注文者が現場代理人の行為について請負人に意見を申し出る方法 → これらを書面で注文者に通知しなければならない

注文者が監督員を置く場合

- 監督員の権限に関する事項

- 請負人が監督員の行為について注文者に意見を申し出る方法 → これらを書面で請負人に通知しなければならない

③注文者の禁止行為(建設業法第19条の3~第19条の5)

- 不当に低い請負代金の禁止(第19条の3)

注文者は、通常必要と認められる原価を下回る金額で請負契約を締結してはならない。

例:資材費・労務費を考慮せず、著しく低い金額で契約を強要する行為。

下請契約でも同様に適用され、元請が下請に不当に安い金額を押し付けることは禁止。

- 著しく短い工期の禁止(第19条の4)

注文者は、通常必要と認められる工期を著しく下回る工期で契約を締結してはならない。

例:安全施工や品質確保が困難な極端に短い工期を設定する行為。

公共工事では、知事や国交省が勧告・公表を行う場合がある。

- 不当な資材購入強制の禁止(第19条の5)

注文者は、請負人に対して不当に特定の資材や機械を購入させてはならない。

例:注文者指定の商社から高額資材を強制購入させる行為。

公正な取引環境を守るための規定。

④建設工事の見積り等(建設業法第19条の6)

- 見積書の作成義務

請負契約を締結する前に、請負代金の見積りを行い、見積書を作成・交付することが義務付けられている。

見積書には、工事内容・数量・単価・労務費・資材費などを明確に記載する必要がある。

- 適正な労務費・資材費の反映

見積りにあたっては、労務費や資材費の実勢価格を適正に反映させることが求められる。

国土交通省が示す「標準労務費」や「公共工事設計労務単価」を参考にすることが推奨されている。

- 注文者の協力義務

注文者は、請負人が適正な見積りを行うために必要な情報(設計図書、仕様書、数量表など)を提供しなければならない。

不当に短い工期や低い代金を前提とした見積りを強要することは、禁止行為(第19条の3・4)に該当する。

- 見積りの透明性確保

見積書は契約書と同様に、契約締結後50日以内に交付することが義務化されている。

見積り内容が不透明な場合、後の契約変更や紛争の原因となるため、数量・単価・労務費を明示することが重要。

⑤一括下請負の禁止(建設業法第22条)

- 定義

一括下請負とは、元請業者が請け負った工事の全部またはほとんどを一括して下請に丸投げする行為を指します。

実質的に元請が施工に関与せず、管理責任を果たさない状態になるため禁止されています。

- 禁止の趣旨

元請業者は、施工体制の確立・品質管理・安全管理・労務管理の責任を負う立場。

一括下請負を行うと、責任の所在が不明確になり、工事品質や安全性が損なわれる恐れがある。

- 適用範囲

公共工事・民間工事を問わず適用。

元請業者が「名義貸し」的に契約だけ行い、実際の施工を下請に丸投げするケースも一括下請負に該当。

- 違反時の措置

一括下請負が発覚すると、監督行政庁による指示・営業停止・許可取消しの対象となる。

特に公共工事では、指名停止や入札参加資格の制限を受ける可能性が高い。

⑥元請負人の7つの義務

第24条の2 下請負人の意見の聴取 :工程・作業方法を定める際、下請の意見を事前に聴取する義務

第24条の3 下請代金の支払 :発注者から代金を受領した場合、1か月以内かつできる限り短期間で下請に支払う義務

第24条の4 検査及び引渡し :下請から完成通知を受けたら20日以内に検査を行い、完成確認後は速やかに引渡しを受ける義務

第24条の5 不利益取扱いの禁止 :下請が法令に基づく申出をしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない

第24条の6 特定建設業者の下請代金支払期日等 :特定建設業者は、下請代金の支払期日を工事完成後60日以内とし、できる限り短縮する義務

第24条の7 下請負人に対する指導等: 特定建設業者は、下請に対し施工体制の整備や法令遵守について必要な指導を行う義務

第24条の8 施工体制台帳・施工体系図の作成等: 公共工事等では、下請契約の状況を明示する施工体制台帳・体系図を作成・備付けする義務

コメント