上水道

配水管は維持管理の容易性への配慮から原則として公道に敷設するものとし、この場合は道路法及び関係法令によるものとし、道路管理者と協議のもと進めていきます。

上水道工事の施工留意点を以下に示します。

1試掘

既設管との接続箇所は試掘調査を行い、既設管の位置や管径、その他の埋設物などを確認します。

その際、地下埋設物の位置を確認するために行う試掘は人力掘削を原則とします。

2掘削床付け

掘削は配管や接合の作業が容易に行えるようにつぼ堀り、布掘りを原則とし、えぐり堀りは行ってはいけません。

掘削中に岩石やコンクリート塊が出てきた場合は床付け面より10cm程度以上深く掘削し、砂等に置き換えて施工します。

歩道での土被りは1.2mを標準として、他の埋設物などの兼ね合いなどから1.2mの土被りが確保できない場合は0.6mまで減少することができます。

寒冷地などで凍結深度が計画高さよりも深い場合はそれ以下に埋設することにしますが、都合上深い位置に埋設できない場合は断熱マット等の処置を講じなければいけません。

地下水が高い場合は管内の空虚時に管が浮き上がらないように最小土被り厚に注意します。

軟弱層が深い場合は薬液注入、サンドドレーンなどの地盤改良を行います。

3配管敷設

①配水管を他の地下構造物と交差または近接して敷設するときは少なくとも30cm以上の離隔を保つように敷設します。

②配管本管はなるべく道路の中央寄りに設置し、配水支管は分岐の都合で道路の片側寄りに施工します。

③構造物に管を接続する場合は不同沈下に伴う応力集中が生じる可能性があるため伸縮可とう性の高い伸縮継手を使用することが望ましいとされています。

④鋼管の切断は切断線を中心に幅30cmの範囲の塗装剤を剥離し切断線を表示じて行います。

⑤管径800mm以上の鋳鉄管継手は、原則監督員立会のもと継手ごとに内面から水圧試験を行います。

⑥配管敷設作業後は管内に土砂が流入しないように管端部を蓋して養生します。

配管の工法には以下があります。

既設管内挿入工法

既設管をさや管として既設管内に新管を挿入し、既設管内面と新管の外側にモルタルを充てんさせる工法です。

既設管内巻込工法

既設管内に縮径した巻込鋼管を引き込み、管内で拡管・溶接し、既設管と新管の間にモルタルを充てんする工法です。更新された管路は既設管に近い管径を確保することができるため曲がりに対しても対応しやすいメリットがあります。

合成樹脂管挿入工法

既設管内部に管径のやや小さい合成樹脂管を挿入して既設管内面と新管の外側にセメントミルク等を圧入する工法です。合成樹脂管の接着作業時の低温に注意する必要があります。

被覆材管内装着工法

薄肉の管を既設管に引き込み、空気圧などで管内面に圧着させてから加熱することでライニング層を形成する工法です。管路の動きに対する追従性が高いことがメリットです。

4埋め戻し

埋め戻しは片埋めにならないように注意し、厚さ20cm以下に敷き均し、周辺地盤と同程度の密度になるように締固めます。

下水道

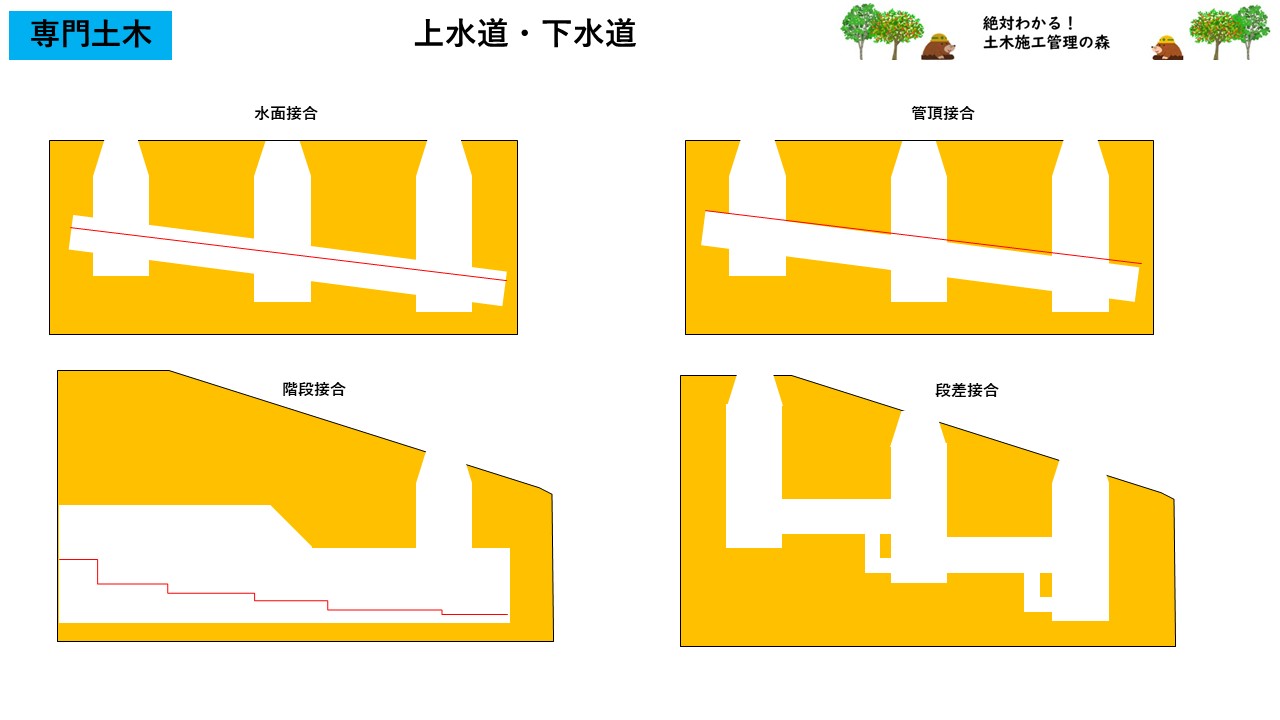

■下水道管渠の接合

管渠径が変化する場合、または2本の管渠が合流する場合は接合方法は原則として水面接合、管頂結合とします。

地表勾配が急な場合は管渠径の有無にかかわらず段差接合、階段接合とします。

- 水面接合:水理学計算により求めた計画水位を一致させて接合する方法です

- 管頂接合:管頂を一致させて接合する工法です。

- 段差接合:勾配に応じてマンホールを設け段差をつける工法です。一か所あたりの段差を1.5m以内とし、段差が0.6m以上の場合は副管を設けます。

- 階段工法:管渠内の流速調整のため管底を階段状にする工法です。

■下水道管渠の更生工法

劣化や腐食により傷んだ下水管を修繕する工事を更生工事といいます。

更生工事には4種類あります。

- 反転工法:樹脂を浸透させた材料を既設のマンホールから既設管渠内に反転加圧させながら挿入し、既設管渠内で加圧状態のまま樹脂を硬化させる工法です。

- 形成工法:熱硬化性樹脂を浸透させたライナーや熱可逆性樹脂ライナーを既設管渠内に引き込み、水圧や空気圧で拡張させ、樹脂を硬化させる工法です。

- 製管工法:既設管渠内に硬質塩化ビニル材などを接合させながら製管し、既設と新設の間をモルタル等で充てんさせる工法です。

- さや管工法:既設管渠よりも小さな管径で製作された管渠をけん引挿入し、既設と新設の間をモルタル等で充てんさせる工法です。

■下水道工事における小口径推進工法

小口径推進工法は推進管又は誘導管の先端に先導体を接続し、立坑などから遠隔操作で掘削、排土しながら1スパンの管渠を設置する工法です。

留意点

①滑材の注入にあたり含水比の小さい地盤では推進力低減効果が低下したり、圧密により推進抵抗が増加することがあるため滑材の選定には注意しなければいけません。

②推進管理測量を行う際に鉛直方向については先導体と発進立坑の水位差で管理する液圧差レベル方式を用いることで高精度な位置管理を可能にします。

③先導体を曲進させる際には機械を簡易なものにするため全断面を掘削し、外径を大きくする方式が一般的です。

④先導体の到達にあたっては先導体の位置を確認し地山の地質や補助工法の影響、湧水の状態を考慮し、その対策を講じてから鏡切りを行わなければいけません。

工法については以下の種類があります。

①圧入方式

先導体に誘導管、推進管を取り付け、直接地山に圧入していく工法です。

圧入方式は誘導管推進の途中で中断し、しばらく時間がたつと土質によっては推進が不可能となる可能性があるため推進中は一気に到達させなければいけません。

②オーガ方式

先導体内にオーガヘッド及びスクリューコンベヤーを装着し、掘削と排土を行いながら推進していく工法です。

高地下水圧に抵抗する装置を有していないため地下水位以下の砂質土地盤に適用する場合は注意が必要です。

粘性土地盤では推進中に先導体に土が付着し、ヘッド部が閉塞してしまうことで先端抵抗力が低下するおそれがあるため開口率や注水などの対策が必要です。

③泥水方式

先端に泥水式先導体を設置し、切羽安定のため泥水を送ることで掘削を行う工法です。

掘進機の変位を直接制御することができないため、変位の小さいうちに方向修正を加えて掘進軌跡の最大値が許容値を超えないようにします。

④ボーリング方式

先端に超硬切削ビットを装着した鋼製管本体を回転し掘削しながら掘進していく工法です。

ボーリング方式は先導体全面が開放しているため地下水位以下の砂質土地盤には注意しなければいけません。

薬液注入

■薬液注入の管理

①薬液注入量が500Lを超える工事では流量積算計の設置義務がありため、これにより水ガラスの量を管理します。

②削孔時の管理として深度、角度のほかに地表に戻ってくる削孔水の状態確認を行い、調査ボーリングと異なったものになっていないか確認します。

③材料の調合に使用する水はpHが5.8~8.6のものを使用しなければいけません。

④現場透水試験では、10^-4~10^-5 cm/sの範囲に収まっていれば注入効果があると判断します。

⑤室内透水試験により改良効果を評価するためには未注入地盤の透水係数のと比較か北票とする透水係数を用います。

⑥標準貫入試験の評価は薬液注入前後のN値の増減をみて行い、評価をおこなうときは同一地層で平均し、簡易的な統計処理を行います。

⑦注入箇所から10m以内に複数の観測井戸を設置して、注入中と注入後で一定期間地下水を監視します。

⑧注入時の配合管理として硬化時間(ゲルタイム)を作業開始前、午前、午後の各1回以上の測定を行います。

⑨注入速度は限界注入速度を原位置で測定しておき、施工実績と比較して注入速度を都度見直していくことが大切です。

⑩注入間隔は二重管ストレーナー工法では25cm又は50cm、二重管ダブルパッカー工法では33cm又は50cmが一般的です。

⑪埋設物の破損防止対策として、埋設物の位置を削孔するときは、ロータリーではなくジェッティングによる削孔を行うことが望ましいです。

コメント