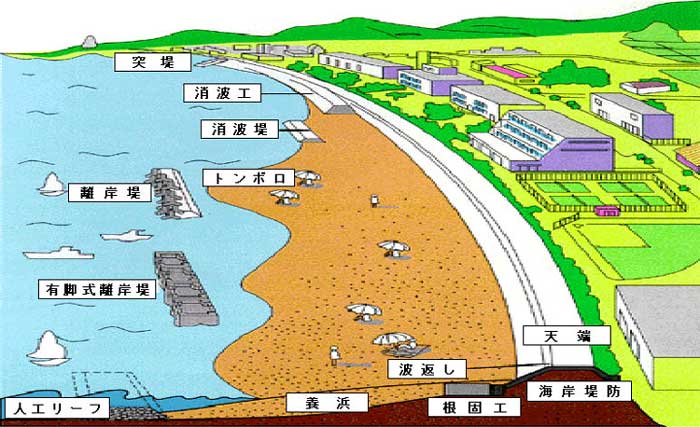

海岸

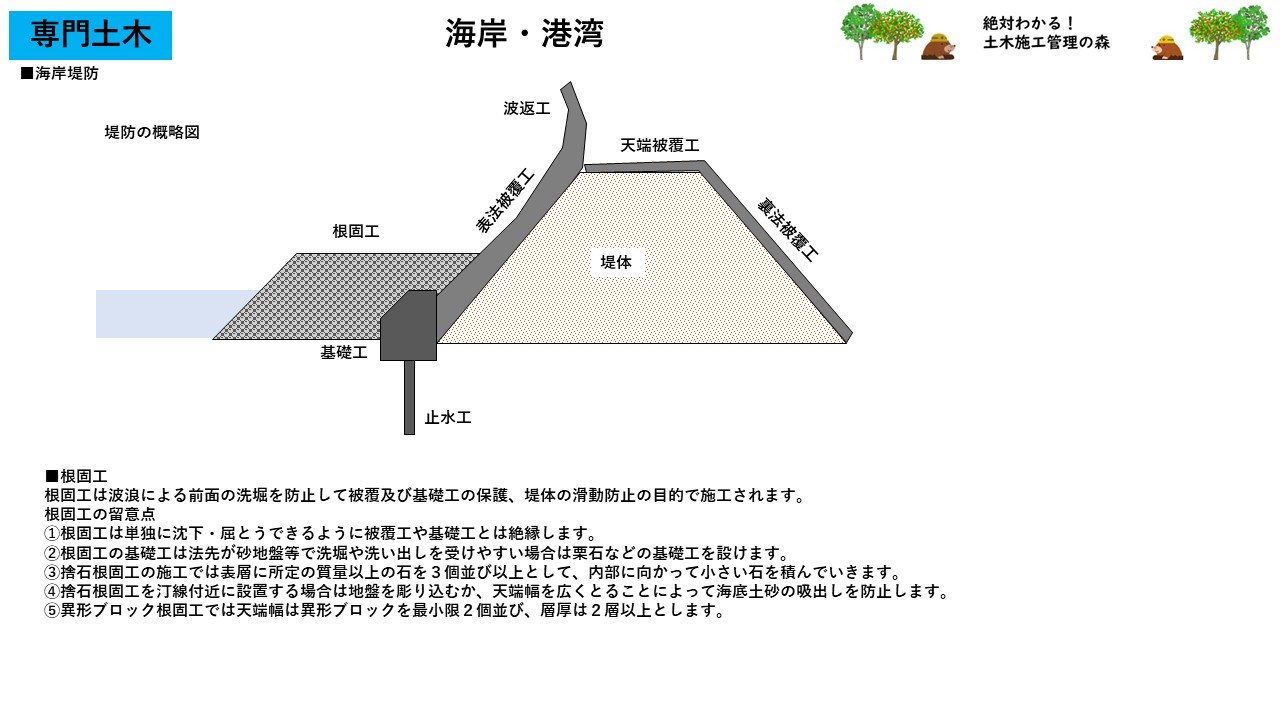

海岸堤防の根固工

■根固工

根固工は波浪による前面の洗堀を防止して被覆及び基礎工の保護、堤体の滑動防止の目的で施工されます。

根固工の留意点

①根固工は単独に沈下・屈とうできるように被覆工や基礎工とは絶縁します。

②根固工の基礎工は法先が砂地盤等で洗堀や洗い出しを受けやすい場合は栗石などの基礎工を設けます。

③捨石根固工の施工では表層に所定の質量以上の石を3個並び以上として、内部に向かって小さい石を積んでいきます。

④捨石根固工を汀線付近に設置する場合は地盤を彫り込むか、天端幅を広くとることによって海底土砂の吸出しを防止します。

⑤異形ブロック根固工では天端幅は異形ブロックを最小限2個並び、層厚は2層以上とします。

海岸堤防の施工

①海上工事の場合は波浪、潮汐、潮流の影響を強く受け、作業時間が制約をうける場合があるため施工条件の考慮をしておく必要があります。

②強度の低い地盤に堤防を施工しなければならないケースでは、必要に応じて押さえ盛土や地盤改良を行います。

③堤体の材料は多少の粘土を含む砂質又は砂礫質の材料を用い、適切な含水量の範囲で各層・全面にわたり締固めます。

④堤体の裏法勾配は堤防の直高が大きくなる場合には法長が大きくなるため小段を設けます。

⑤海岸堤防は存在自体が自然環境を損なう可能性を含んでいるため、堤防法面の形状や素材を生かした処理などが必要です。

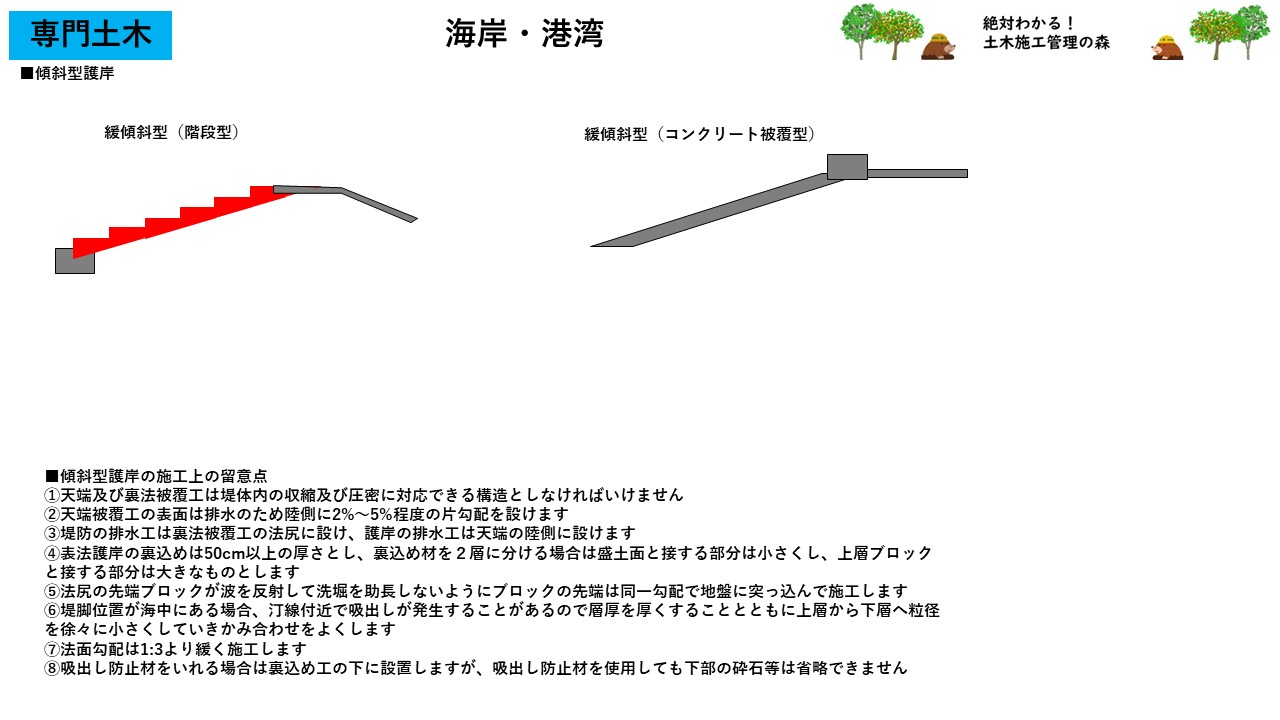

傾斜型護岸の施工

■傾斜型護岸の施工上の留意点

①天端及び裏法被覆工は堤体内の収縮及び圧密に対応できる構造としなければいけません

②天端被覆工の表面は排水のため陸側に2%~5%程度の片勾配を設けます

③堤防の排水工は裏法被覆工の法尻に設け、護岸の排水工は天端の陸側に設けます

④表法護岸の裏込めは50cm以上の厚さとし、裏込め材を2層に分ける場合は盛土面と接する部分は小さくし、上層ブロックと接する部分は大きなものとします

⑤法尻の先端ブロックが波を反射して洗堀を助長しないようにブロックの先端は同一勾配で地盤に突っ込んで施工します

⑥堤脚位置が海中にある場合、汀線付近で吸出しが発生することがあるので層厚を厚くすることとともに上層から下層へ粒径を徐々に小さくしていきかみ合わせをよくします

⑦法面勾配は1:3より緩く施工します

⑧吸出し防止材をいれる場合は裏込め工の下に設置しますが、吸出し防止材を使用しても下部の砕石等は省略できません

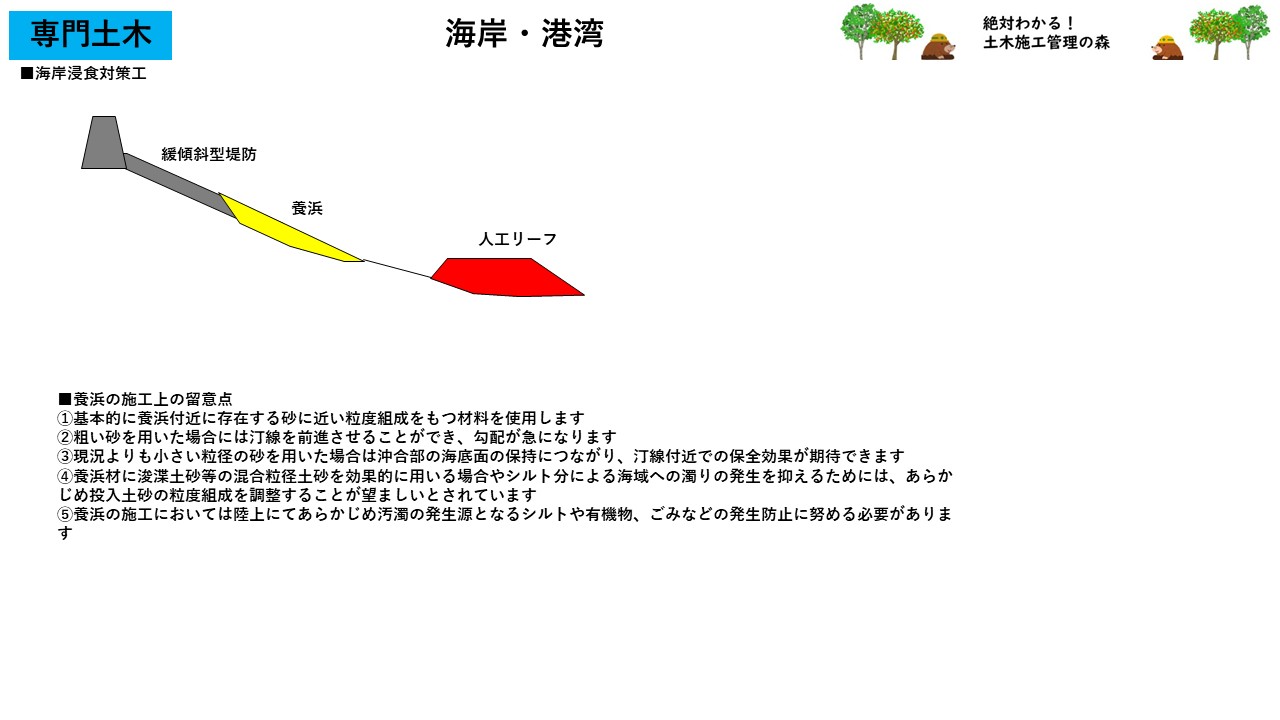

海岸浸食対策工

■養浜の施工上の留意点

①基本的に養浜付近に存在する砂に近い粒度組成をもつ材料を使用します

②粗い砂を用いた場合には汀線を前進させることができ、勾配が急になります

③現況よりも小さい粒径の砂を用いた場合は沖合部の海底面の保持につながり、汀線付近での保全効果が期待できます

④養浜材に浚渫土砂等の混合粒径土砂を効果的に用いる場合やシルト分による海域への濁りの発生を抑えるためには、あらかじめ投入土砂の粒度組成を調整することが望ましいとされています

⑤養浜の施工においては陸上にてあらかじめ汚濁の発生源となるシルトや有機物、ごみなどの発生防止に努める必要があります

■海岸の潜堤・人工リーフの施工

捨石などを用いた没水構造物で波浪の静穏化、沿岸漂砂の制御機能を有しています。

潜堤・人工リーフとは、その天端水深、天端幅により堤体背後への浸過波が変化し、波高の小さい波浪はほとんどを透過させ、波浪の大きいもののみを選択的に減衰させることを目的としています。

人工リーフは天端水深をある程度深くし、反射波を抑える一方で、天端幅を広くとることにより波の進行に伴う波浪減衰効果を効率的に得ることができます。

潜堤は天端水深を浅くし、天端幅を狭くすることで、反射波と強制砕波によって波浪減衰効果を得ることができます。

潜堤・人工リーフは天端が海面下にあるため景観を損ないませんが、船舶の航行などの安全面に気を付けなければいけません。

離岸堤に比較して反射波が小さく、堤体背後の堆砂機能が小さいです。

■離岸堤の施工

海岸保全施設の種類と役割

浸食区域の下手側から着手し、順次上手に向かって施工をしていきます。

汀線が後退しつつあり、護岸と離岸堤を新設しようとする場合には、護岸を施工する前に離岸堤を設置します。

離岸堤と離岸堤の間の開口部または端部は波浪によって洗堀されやすくなるため、計画の1基分はなるべくまとめて施工するようにします。

離岸堤を破波帯に設置する場合は沈下対策を講じる必要があり、捨石工を用いる工法が優れています。

離岸堤を大水深に設置する場合は沈下の影響は比較的少ないですが、荒天候時に一気に沈下するリスクがあるため、容易に補強や嵩上げが可能な施工方法を選ぶ配慮が必要です。

港湾

防波堤

防波堤は構造によって3つに分けられます

- 傾斜提

- 直立提

- 混成提

■傾斜提

傾斜提は石やコンクリートブロックを台形型に積み込んだもので、傾斜面で波浪を散逸させます。

傾斜提の施工設備は簡単なものが多く施工しやすく直立提に比べ施工時の波の影響を受けにくいため工程管理が容易なメリットがあります。

■直立提

直立提は鉛直な壁体を海底に据えて波を反射させるものです。

主に「ケーソン式」と「ブロック式」に分けられます。

ケーソン式の直立提は本体制作をドライな場所で行うことができるため確実な施工ができますが、海上施工で行う工種が多く荒天候の多い場所では海上施工日数に著しい制約を受けます。

ブロック式の直立提は施工設備が簡単ですが、各ブロックの結合が十分ではないためケーソン式に比べ一体性に欠けます。

■混成提

混成提は捨石部の上に直立提を設置した構造で波高に対し捨石部が浅い場合は傾斜提の機能に近しく、捨石部が深い場合は直立的に近い機能を有します。

水深の大きい箇所や比較的軟弱な地盤にも適用できる工法で、捨石部と直立部の高さの割合を調整し経済的な断面とすることができますが、施工設備や施工法が多様で複雑になります。

■基礎捨石部の施工

捨石は防波堤の基礎として、防波堤の荷重を地盤に均一に伝えるために施工されます。

100~500kgの割石を用いるケースが一般的です。

割石の選定は花崗岩などの硬く緻密で耐久性の高い材料を選びます。

長さが幅の3倍以上、厚さが幅の1/2以下の細く・薄いものを選びます。

捨込みは中心部から周辺部に向かって行い、凹凸のないようにします。

第一捨て込みは計画高より1~1.5m程度低くし、第二捨て込みでは音響測探機によって計画高さに合わせていきます。

捨石に用いる石材は台船、グラブ付き運搬船(ガット船)などで施工場所まで運搬します。

捨石の均しには荒均しと本均しがあり、荒均しでは直接構造物と接しない部分を堅固な構造とする作業で、本均しでは直接上部構造物と接する部分を整える作業です。

荒均しでは均し基準面に対し凸部と凹部で差を減らすように石材の除去や補充をしながら均す作業で面がほぼ揃うまで行います。

本均しでは均し定規を用い、大きい石材で基面整正を行い、小さい石材を間詰め材として使用してゆるみのないようにかみ合わせながら作業します。

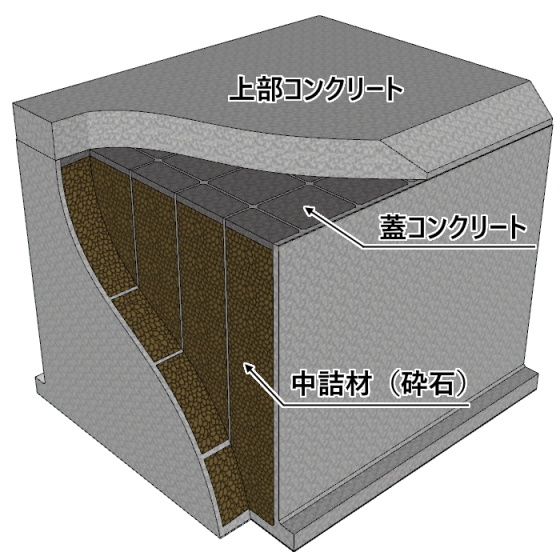

■ケーソンの施工

ケーソン構造

ケーソンの施工手順

- ケーソン作製

- 進水

- 曳航

- 据え付け

- 中詰め

- 蓋コンクリート

- 被覆・根固工

- 上部工

ケーソン作製

ケーソン作製に用いるケーソンヤードには斜路式、ドック式、吊り下ろし式などがあり制作函数、制作期間、用地面積、現場までの距離等を考慮して最適な方法を採用します。

曳航

曳航とは、ケーソンは中が空洞になっているため水に浮かべることができ、タグボート(引船)を使って目的地まで移動させます。

気象や海象条件を調査し考慮しなければいけません。

長距離曳航の場合はケーソンに大廻しするワイヤーは二重廻しとし、ワイヤーの位置は吃水線より下かつ浮心の高さに取り付けます。

またけん引する曳航ロープは長めにします。

据え付け

据え付け時の注水作業は短時間でかつ各部屋の水位差が1m以上にならないようにバランスよく注水します。

函体が基礎に達する10cm~25cmのところで一旦注水を中断し、ケーソンを引き寄せて据え付け位置を調整したのちに一気に注水し、着底させます。

中詰め

ケーソンの中詰め作業はケーソンの安定をはかるために据え付け後直ちに行います。不同沈下や傾斜を避けるために各部屋で均一にあげていきます。

浚渫

■事前調査

浚渫工事の施工方法を検討するための土質調査では土砂の性質が浚渫能力に大きく影響することから標準貫入試験、粒度分析、比重試験、含水比試験などを行います。

水質調査

水質調査の目的は海水汚濁の原因がバックグラウンド値か浚渫による濁りかを確認するために行うもので事前及び浚渫中の調査が必要です。

深浅調査

水深の深い場所での深浅調査では音響測探機を使用し、連続的な記録がとれるメリットがありますが、海底の状況をよりこまかく測定するためには未測探幅を狭くする必要があります。

機雷等の探査

機雷等の危険物が残存するとされる推定される海域においては浚渫に先立って工事区域の機雷探査を行います。

その他

浚渫区域が漁場に近い場合は作業中の濁りによる漁場への影響が問題になる場合があるため、事前に漁場への利用の実態や、浚渫土質、潮流などを調査し工法を検討する必要があります。

■浚渫船

浚渫船の種類と特徴を以下に示します。

- ポンプ浚渫船

- グラブ浚渫船

- バケット浚渫船

- ディッパー浚渫船

- バックホウ浚渫船

- ドラグサクション浚渫船

ポンプ浚渫船

ポンプ浚渫船

参照(浚渫作業の紹介(ポンプ浚渫・グラブ浚渫) | その他 | 国土交通省 四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所)より

ポンプ浚渫船による浚渫ではカッターを用いるため軟泥から軟質岩盤まで広範囲の地質条件に対応することができます。大量の浚渫が可能ですが、掘削後の海底の凸凹が大きいため後に構造物を設ける箇所の浚渫には適していません。

グラブ浚渫船

グラブ浚渫船

グラブ浚渫船は適用できる地盤が軟泥から岩盤まで幅広く、浚渫深度の制限も小さいことから大規模な浚渫工事に適しており、主に航路や泊地の浚渫に用いられます。

バケット浚渫船

バケット浚渫船は、多数のバケットを連結したバケットラインを回転させることで、連続的に水底土砂を掘削・揚土する浚渫船です。

軟弱地盤から砂礫地盤まで対応可能です。

風浪に対する作業性が良く、比較的安定した浚渫作業が可能で、掘削後の海底面が均一になりやすく、整った仕上がりになります。

ディッパー浚渫船

ディッパー浚渫船は、硬い土質や岩盤の浚渫に適した作業船です。陸上のパワーショベルと似た構造を持ち、船体前方に設置されたディッパーアームの先端にバケットを備えています。砕岩装置を取り付けることも可能です。

バックホウ浚渫船

バックホウ浚渫船は、陸上の油圧ショベル(バックホウ)を船上に搭載し、海底や河川の土砂を掘削する浚渫船です。バケットの操作性が良く、細かい位置調整が可能なため、仕上がりの精度が高いです。船体を固定するスパッド(杭)を使用することで、安定した作業が可能です。

ドラグサクション浚渫船

ドラグサクション浚渫船は、自航式の浚渫船で、航行しながら海底の土砂を吸い上げる方式を採用しています。特に航路や泊地の維持管理に活用されています。

吸入管の先端にドラグヘッドを取り付け、海底に接地させて牽引しながら土砂を吸い上げます。吸い上げた土砂は船内の泥艙に積載され、処分場まで運搬されます。

コメント