工程管理

1級土木で出題される工程管理では以下の3つのポイントに分けて理解していきます。

- 工程管理の基本

- 各工程表の特徴

- ネットワーク工程表

工程管理の基本

■工程管理とは

工程管理は品質・安全・原価を求められる水準まで満たすように総合的に調整し、策定された基本となる工程計画をもとに実施されるものです。

工程管理では、工事の施工段階を評価する基準を「時間」におき労働力、機械、資材などの生産要素を最も効果的に活用することを目的としています。

工程管理は施工計画の立案、計画を実施する「統制機能」と施工途中で計画と実績を評価し改善点があれば処置を講じる「改善機能」に分けられます。

施工の順序と進捗速度を表す工程表を用いて、常に工事の進捗状況を把握できるようにし、計画と実施のずれを早期に発見し、異常があれば適切な進捗速度に戻すように是正しなければなりません。

■工程計画

日程工程

日程工程では各種工事に要する実稼働日数を算出し、この日数が作業可能日数より少ない若しくは等しくなるようにしなければなりません。

| ★実稼働日数とは

暦日による日数から定休日、天候、その他作業不可能日を差し引いて算出する日数 |

1日平均施工量を求め、これが全体作業量から求められる1日施工量より多くなるようにしなければなりません。

| 1日平均施工量=1時間平均施工量×1日平均作業時間

1日施工量=その工事の施工量÷作業可能日 1日平均施工量>1日施工量 (余裕をもった現実的な工程管理を!) |

施工手順の検討

施工手順の検討においては、全体の工期や工事費に影響の大きい工種を優先させます。

資機材について、資材や機械の必要数を平準化した工程になるように調整します。

「山ならし」とは契約工期の範囲内で施工順序や施工時期を変えながら人員や資機材を最も効率的な配分になるように調整し、工事のコストダウンをはかるものです。

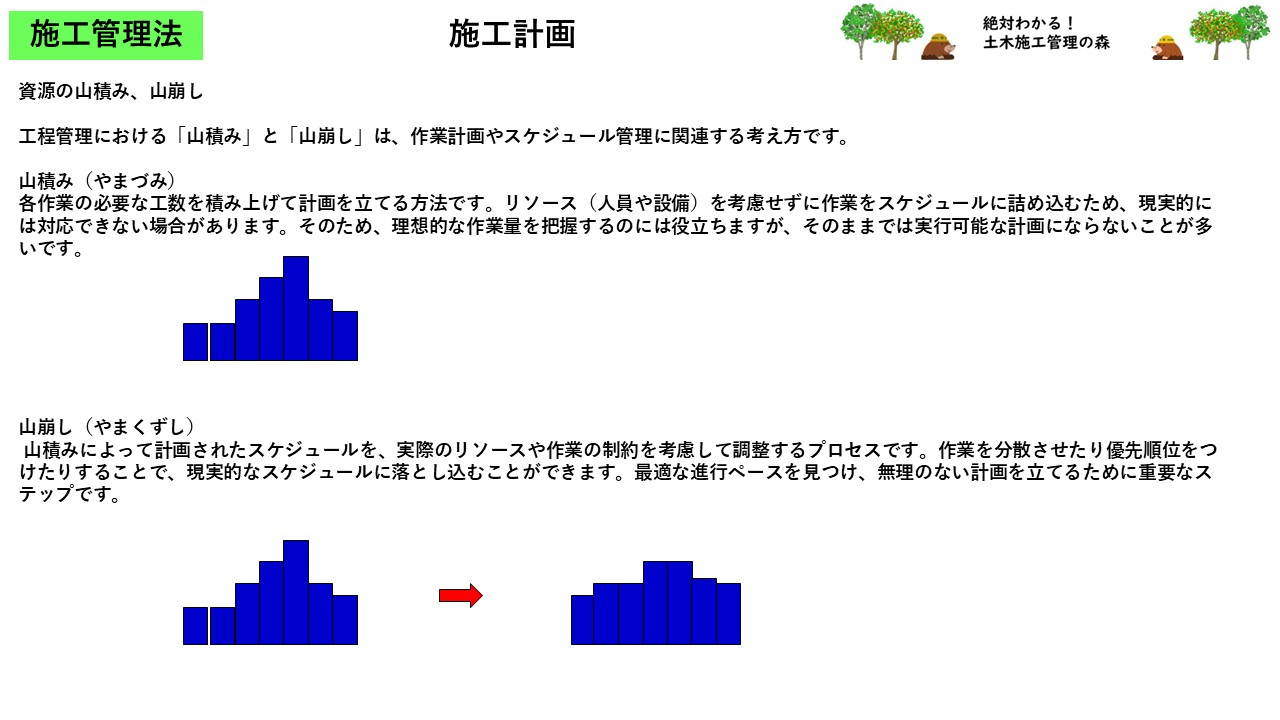

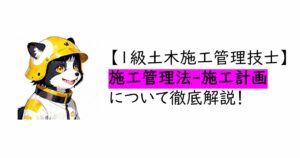

資源の山積み、山崩し

工程管理における「山積み」と「山崩し」は、作業計画やスケジュール管理に関連する考え方です。

山積み(やまづみ)

各作業の必要な工数を積み上げて計画を立てる方法です。リソース(人員や設備)を考慮せずに作業をスケジュールに詰め込むため、現実的には対応できない場合があります。そのため、理想的な作業量を把握するのには役立ちますが、そのままでは実行可能な計画にならないことが多いです。

山崩し(やまくずし)

山積みによって計画されたスケジュールを、実際のリソースや作業の制約を考慮して調整するプロセスです。作業を分散させたり優先順位をつけたりすることで、現実的なスケジュールに落とし込むことができます。最適な進行ペースを見つけ、無理のない計画を立てるために重要なステップです。

各工程表の特徴

各種工程表には以下に示すものがあります。

| 各種工程 | 作業の手順 | 所要日数 | 作業進捗 | 工期に影響する作業 | 図表の作成 |

| バーチャート工程表 | △ | 〇 | △ | × | 〇簡単 |

| ガントチャート工程表 | × | × | 〇 | × | 〇簡単 |

| 斜線式工程表 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇簡単 |

| グラフ式工程表 | × | 〇 | 〇 | × | 〇簡単 |

| 曲線式工程表 | × | × | 〇 | × | △難しい |

| ネットワーク工程表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △難しい |

■バーチャート工程表

縦軸に工種を書き、横軸に必要日数を書いてバーチャートで表した工程表です。

最も一般的に現場で用いられている工程表で見慣れている人も多いと思います。

作業に必要な日数は明確ですが、作業手順や作業進捗は漠然としていて、工期に影響する作業は不明です。

■ガントチャート工程表

縦軸に工種を書き、横軸に進捗率を書いてバーで達成した進捗がわかるようにした工程表です。

各作業の進捗は一目瞭然ですが、それ以外の情報が不明となってしまいます。

■斜線式工程表(座標式工程表)

★座標式と表記されることもあるため注意しましょう。

縦軸に日数や工期を書き、横軸に距離や区間を書いて、ある時点での進捗が判明する工程表です。

トンネルなど工事の進行方向が一定なものに使用されますが、その他の平面的な現場では各工種との相互関係が不明になってしまいます。

■グラフ式工程表

縦軸に出来形比率を書き、横軸に日数(工期)を書いて、工種ごとの計画工程と実施工程の乖離を視覚的にわかりやすくした工程表です。

作業の進捗状況は一目瞭然ですが、作業間の相互関係は不明です。

■曲線式工程表(バナナ曲線)

一般に工事全体の進捗管理をする場合に用いられる工程表です。

縦軸に出来形比率を書き、横軸に工期を書いて、実施工程が計画工程の上方限界および下方限界の許容範囲内に収まるように管理しやすくした工程表です。

計画段階では横線式の工程表に基づき予定工程曲線を作成し、これが曲線内にはいるように管理していきます。

全工期に対して曲線の勾配は工期の「初期→中期→後期」に伴って「緩→急→緩」となるように実施していきます。

実施工程曲線が下方限界を下回る場合は進捗が遅れていることを意味するため工程を早める是正措置が求められ、上方限界を上回る場合は進捗が進みすぎていることを意味するため突貫工事にならないように経済的な実施方策を検討する必要があります。

■ネットワーク工程表

丸印と矢印の相互関係を書き記した工程表で、作業の相互関係や順番、工期に影響する作業がわかりやすいため、工事の進捗管理も容易になります。

現場の規模によって工種が増えると図表の作成が複雑化し難しくなります。

ネットワーク工程表

1級土木で頻出問題であるネットワーク工程表について徹底解説していきます。

ネットワーク工程表に関して聞かれるポイントは以下になります。

- 工事開始から終了までの必要日数

- クリティカルパス

- 最早開始時刻、最遅完了時刻

- 作業余裕日数

—————————————————————————————–

1.工事開始から終了までの必要日数

文字の通り工事開始から各フローを追っていき、一連の工事が完了する日数を算出していきます。工事開始から終了までの必要日数は最も日数のかかる経路をいいます。

2.クリティカルパス

クリティカルパスとは各経路のなかで最も日数がかかる経路のことです。

→一連の工事を完了させるためにどうしてもかかってしまう日数 という理解を。

例えば、以下の図で、クリティカルパス経路では⑤までの所要日数は22日

⓪→①→②→④→⑤の経路では21日だが③の経路が終了していないと

⑤の作業は開始できないので、最も日数のかかる経路が施工をすすめる上で必要最低限かかる日数でありクリティカルであると言えます。

3.最早開始時刻、最遅完了時刻

最早開始時刻とはある作業において、前の作業が終了してから最もはやく作業を開始できる時刻をいいます。

作業Kの最早開始時刻を例にとると、作業Kまでは3ルート存在し、それぞれの所要日数は以下のようになります。

1) ⓪→①→②→④→⑤→⑧ 21日

2) ⓪→①→②→③→⑤→⑧ 22日

3) ⓪→①→⑥→⑦→⑧ 21日

作業Kを始めるためには最低でも22日は要するので、作業Kの最早開始時刻は22日ということがわかります。

最遅完了時刻とは各作業が遅くとも完了していなければならない時刻で、計算方法はゴールから逆算するようにしていきます。(すべての矢印を逆にして計算)

2つ以上経路が重なる作業では日数を小さいほうを青枠で囲っていきます。

⑤の時点で24日かかっているとすると、Jの作業終了後には30日経ってしまい工期遅延が発生してしまいます。28日で完了させるためには遅くとも22日までにF若しくはDの作業は完了していなければなりません。

4.作業余裕日数

ある作業を最早開始時刻で開始し、次の作業を最早開始時刻で始めるまでの日数のことを作業余裕日数といいます。

①→⑥→⑦→⑧までの作業余裕日数を求めていきます。

①→⑥→⑦→⑧までの作業日数は16日です。

①から⑧までの各経路は

1)①→⑥→⑦→⑧ 16日

2)①→②→④→⑤→⑧ 16日

3)①→②→③→⑤→⑧ 17日

となり①→⑥→⑦→⑧の次のK作業の最早開始時刻は17日であることから

17日ー16日=1日が作業余裕日数になります。

コメント