施工計画

施工計画分野は以下の要点に分けて理解していきます。

- 事前調査

- 施工計画の概要

- 関係機関への届け出

- 仮設計画

- 原価管理

- 施工体制台帳

- 施工機械

事前計画

■市街地の工事や既設構造物に近接した工事の事前調査

既設構造物の変状防止対策や、使用空間の確保等を施工計画に反映する必要があります。

■下請け業者の選定

技術力や過去の実績、労働力の供給、信頼度、安全性や専門力を持っているか等について事前調査が大切です。

■資機材の輸送

資機材の輸送調査では、事前に輸送ルートを確認し道路の状況や交通規制等を把握し、不明な点があれば道路管理者や警察署に確認しておく必要があります。

誰に確認をとるのか が引っ掛け問題で出題されているのでしっかり覚えましょう。

■現場条件の調査

調査項目の落ちがないように項目を選定し、複数の人で調査し、複数回確認を重ねることで精度を高めていくことが重要です。

■契約関係書類の調査

工事数量や仕様などを確認し契約関係書類をしっかりと理解することが重要です。

施工計画の概要

施工計画を進めていくうえで重要な項目について詳しく解説していきます。

■施工計画の検討

①施工計画時に使用した資料は施工途中において計画変更や設計変更、工事を安全に完成させるために重要な資料となります。

②施工計画段階で工程を考える際、発注者から提示された工程が必ずしも最適な工程とは限らないため、提示された工程の中でさらに経済的に最適な工程を考えていくことが重要です。

③施工計画の検討は現場の担当者のみでなく企業内の組織を活用して高いレベルを目指していく意識が重要です。

■施工計画の手順

全体工期や工費に影響の大きい工種を優先して行うことが基本です。

■品質と安全について

施工計画を考える段階で、発注者から求められている品質を確保することを前提として、安全を最優先にした計画をしなければなりません。

■資材について

①資機材の輸送調査では、事前に輸送ルートを確認し道路の状況や交通規制等を把握し、不明な点があれば道路管理者や警察署に確認しておく必要があります。

②資材計画では各工種に使用する資材を種類別、月別にまとめて納期や調達先、価格などを把握しておく必要があります。

③特別に注文が必要な資材などは一般的に納期が長くなるため注意する。

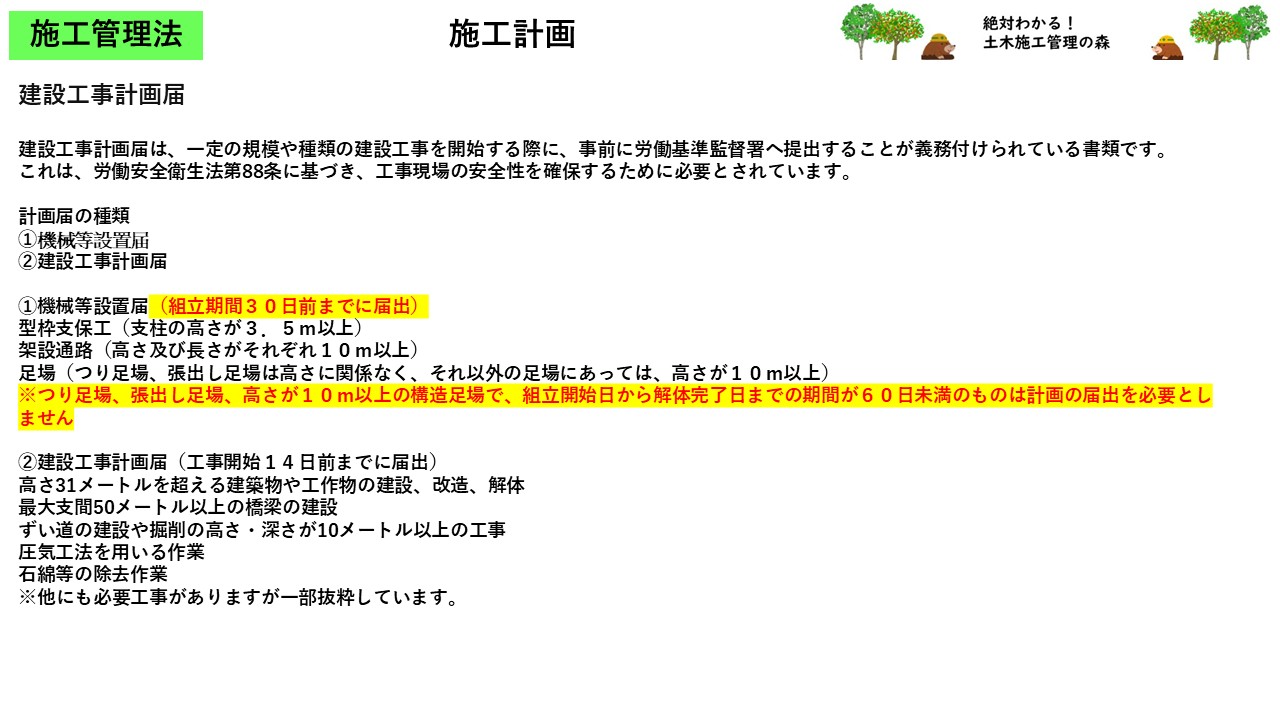

関係機関への届け出

各関係機関へ許可申請や届け出が必要な項目と提出先の表を示します。

| 許可申請 | 提出先 |

| 道路使用許可 | 所轄警察署長 |

| 道路占有許可 | 道路管理者 |

| 特殊車両通行許可 | 道路管理者 |

| 火薬庫設置許可 | 都道府県知事 |

| 届け出 | 提出先 |

| 保険関係成立届 | 公共職業安定所長 |

| 所轄労働基準監督署長 | |

| 機械設置届 | 所轄労働基準監督署長 |

| 電気設備設置届 | 所轄消防署長 |

| 特定建設作業実施届 | 市町村長 |

■道路使用許可

道路上で工事もしくは作業を行うときに道路使用許可を所轄警察署長に届け出なければなりません。

■道路占有許可

道路に水道や鉄道を設けようとする場合や、道路上に足場や工事用仮囲い、詰所等を設ける場合など継続して道路を使用する場合は道路占有許可を道路管理者から受けなければなりません。

■特殊車両通行許可

車両の構造、限度超過車両を通行させる場合は道路管理者に特殊車両通行許可をもらわなければなりません。

■火薬庫設置許可

火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■保険関係成立届

建設業の場合は1工事現場ごとに保険加入の手続きをする必要があります。元請業者は下請業者も含めて労働保険に加入しなければなりません。

工事開始日から10日以内に保険関係成立届を労働基準監督署に届け出なければなりません。

■機械設置届

労働安全衛生法第88条第2項に規定されている届出が必要な機械は以下の通りです。

- 型枠支保工(支柱の高さが3.5m以上のもの)

- 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10m以上のもの)

- 足場(つり足場、張出し足場は高さに関係なく、それ以外の足場にあっては、高さが10m以上の構造のもの)

| 計画の届出等

事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署に届け出なければならない。 |

※つり足場、張出し足場、高さが10m以上の構造足場で、組立開始日から解体完了日までの期間が60日未満のものは計画の届出を必要としません

■特定建設作業実施届

| 特定建設作業実施届(騒音規制法)

くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く) |

騒音振動法によって規制される特定建設作業を指定区域内で行う際は市町村長に7日前までに届け出なければなりません。

仮設計画

仮設工事計画に重要なポイントは以下の通りです。

- 本工事の工法・仕様などの変更にできるだけ追随可能な柔軟性のある計画にする

- 仮設工事の材料は一般の市販品を利用して可能な限り規格を統一することで、主要な部材に関しては他工事にも転用できるようにする

- 仮設工事計画では取り扱いが容易でできるだけユニット化を心がけるとともに作業員不足を考慮し省力化がはかれるようにする。

- 仮設構造物に適用される法律を理解し、施工時に計画の手直しが生じないようにする

原価管理

原価管理に重要なポイントは以下の通りです。

- 天災その他不可抗力による損害や、条件変更による工事の変更、物価などが設計変更の対象となり発注者と協議して決める内容として、実行予算にこれらのリスクは考慮しない

- 原価管理は工事受注後に最も経済的な施工計画をたて、これに基づいた実行予算の作成時点から始まって工事決算時点まで実施される

- 原価管理を実施する体制は、工事の規模や内容に応じて担当する工事の内容及び責任と権限を明確化し、各職場・各部門を効果的に結合させる必要がある

- 原価管理の目的は、実際原価と実行予算を比較して、その差異を見出し、これを分析・検討して適切な処置をとり、最終予想原価を実行予算より低くすることである

施工体制台帳

発注者から直接公共工事を請け負った特定建設業者は下請契約を締結した場合、その金額に関わらず施工体制台帳を作成しなければなりません。

民間工事の場合、請負代金が4500万円以上になるときは施工体制台帳を作成しなければなりません。

また作成した施工体制台帳を現場の見やすい位置に掲げなければなりません。

発注者から直接公共工事を請け負った建設業者は作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければいけません。

施工体制台帳に記載する内容を以下に示します。

①施工体制図

各下請人の施工の分担関係を表した施工体制図を作成します。

②許可を受けて営む建設業の種類

③健康保険等の加入状況

④請け負った工事に関する工事の名称、内容及び工期

■再下請通知

下請業者は請け負った工事をさらにほかの建設業者に請け負わせたときは施工体制台帳を修正するため再下請通知書を元請負人に提出しなければなりません。

(※発注者に提出と引っ掛け問題が多く出題されますので要チェック!)

国交省WEBサイト(建設産業・不動産業:施工体制台帳、施工体系図等 – 国土交通省)より

施工機械

原価管理に重要なポイントは以下の通りです。

- 施工機械の選定は施工速度を大きく左右することになるため、機械の種類、性能、調達方法、効率よく稼働できる整備等のサービス体制も確認するとともに、工事全体を検討し作業中の安全性を確保できる機械を選定する

- 施工機械は機種や性能により適用範囲が異なることから同じ機能をもつ施工機械であっても現場条件を考慮して、その施工機械が最大能力を発揮できるように選定する

- 組み合わせて施工する機械は、最小の作業能力の機械によって決定し、各施工機械の作業能力に大きな差が生じないように規格と台数を決定する

- 組み合わせて施工する機械は、主要機械の能力を最大限に発揮させるために、作業体系を並列化し、従作業の施工能力を主作業の施工能力と同等、あるいは幾分か高めにする

コメント