目次

火薬類取締法

火薬類の取扱い規定

| (火薬類の取扱い) 第五十一条 消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 二 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納すること。ただし、火工所(第五十二条の二第一項の規定により設けられたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。 三 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。 三の二 移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を運搬する場合には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。 四 電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。 四の二 電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「電子雷管」という。)を運搬する場合は、この限りでない。 イ 乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。 ロ 電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合は、当該電気雷管が爆発するおそれがないよう、当該電気雷管に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。 ハ 電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないこと。 五 火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。 六 凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。 七 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。 八 使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所(次条第一項本文の規定により設けられたものをいう。以下この条において同じ。)に返送すること。ただし、次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所、同項第三号の場合にあっては火薬庫に返送すること。 九 導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること。 十 電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。 十一 落雷の危険があるときは、電気雷管又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。 十二 一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、火薬類取扱所(次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所)を経由させること。ただし、次条第一項第三号の場合は、この限りでない。 十三 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。 十四 一日の消費作業終了後は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に貯蔵すること。 十五 消費場所においては、第四十八条第一項の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。 十六 消費場所においては、前号に規定する措置をしている者以外の者は、火薬類を取り扱わないこと。 十七 火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 十八 火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。 |

■火薬類取扱所

| 火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。 一 火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。 二 火薬類取扱所には平家建の建物を設け、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。 三 火薬類取扱所の建物の屋根の外面には、金属板、スレート板、瓦その他の不燃性物質を使用すること。 四 火薬類取扱所の建物の内面には、取り扱う火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用し、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。 五 火薬類取扱所に暖房設備を設ける場合には、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。 六 火薬類取扱所に照明設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。 七 火薬類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。 八 火薬類取扱所内には、見やすい場所に火薬類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること。 九 火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。 十 火薬類取扱所には、定員を定め、定員内の作業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 十一 火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とする。 十二 火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。 十三 火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。 |

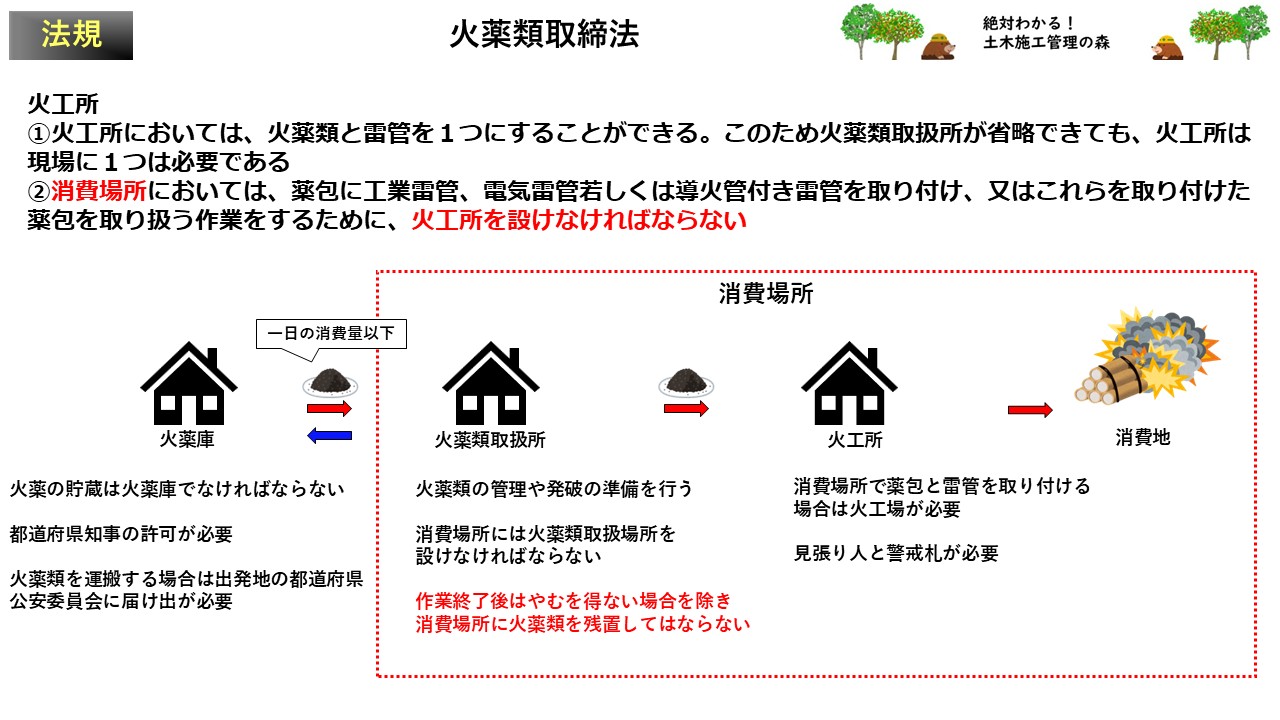

■火工所

| (火工所) 第五十二条の二 消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。 2 前条第一項ただし書第一号又は第二号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。 3 第一項の火工所は、前条第三項第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定(前項の場合にあっては、前条第三項第十一号の規定を含む。)を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。 一 火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。 二 火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、床面にはできるだけ鉄類を表わさず、その他の場合には、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。 三 火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、前条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。 四 削除 五 火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。 六 火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと。 七 火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。ただし、前項に掲げる場合(前条第一項第二号の場合であって、火工所において薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付ける作業を行うとき又は火工所にこれらを取り付けた薬包を存置するときを除く。)については、この限りでない。 |

■発破

| (発破) 第五十三条 火薬類の発破を行う場合には、次の各号の規定(坑道式発破については、第六号、第七号から第九号までの規定を除く。)を守らなければならない。 一 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 二 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装塡方法をその都度記録させること。 三 装塡が終了し、火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所(第五十二条第一項第三号の場合にあっては火薬庫)又は火工所に返送すること。 四 装塡前に発破孔又は薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装塡方法により装塡を行うこと。 五 発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれがある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。 六 前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装塡しないこと。 六の二 火薬又は爆薬を装塡する場合には、その付近で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 七 水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講ずること。 八 温泉孔その他摂氏百度以上の高温孔で火薬類を使用する場合には、異常分解を避けるための措置を講ずること。 九 火薬類を装塡する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡機又は装塡具を使用すること。ただし、坑内において、装塡機のうち、硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備を使用して硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装塡し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。 十 硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備(第四条の二第一項第三十号に規定する設備を除く。以下この条において「装塡設備」という。)は、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の装塡中に異常が発生した場合に、直ちに装塡を中止することができる構造とすること。 十一 装塡設備に備え付ける装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。 十二 装塡設備の内面は腐食し難く、かつ、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。 十三 装塡設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。 十四 装塡設備には、鉄、砂れき、木片、ガラス片その他の異物が硝安油剤爆薬又は含水爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。 十五 装塡設備により硝安油剤爆薬又は含水爆薬を装塡する場合は、適切な圧力により装塡を行うこと。 十六 発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。 |

| (電気発破) 第五十四条 電気発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。 二 電気発破器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。 三 発破母線は、日本産業規格C三三〇七(二〇〇〇)「六〇〇Vビニル絶縁電線(Ⅳ)」に適合する電線又はこれと同等以上の絶縁効力のある電線であって、三十メートル以上の機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。 四 発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不ぞろいにしておくこと。 五 発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。 六 多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずること。 七 動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には電気雷管が確実に爆発するための適当な電流が流れるようにすること。 八 電気発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。 九 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で実施すること。ただし、電気雷管が爆発するおそれがない電流により試験する場合又は電子雷管のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。 十 点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより電気雷管が意図に反して爆発しないよう措置を講ずること。 |

▶点火器側を点火前に短絡させておくのは地面を流れた迷走電流等が流れ起爆しないように。

脚線の短絡は不発に繋がるためねじれないように長短不揃いにしておく。

■事故等届

| (事故届等) 第46条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。一 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。二 その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。 |

▶警察官又は海上保安庁 というワードを覚えておく!

コメント