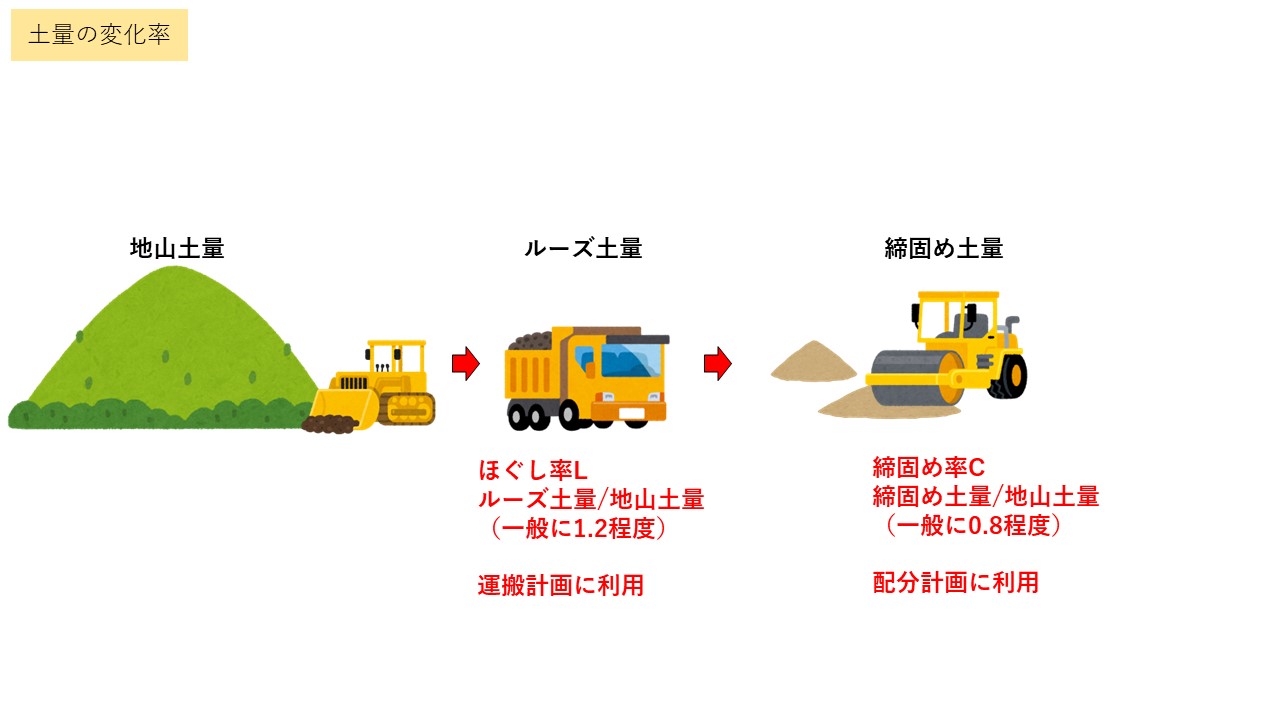

土量の変化率

土が地山にある状態と、掘削してほぐされた状態、盛土して締固められた状態では体積が異なります。元の地山土量との体積比を土量の変化率と呼びます。

- 地山土量:地山に存在する状態の土量

- ルーズ土量:掘削によって地山がほぐされた状態の土量(掘削から運搬中の土量)

- 締固め土量:締固められた状態の土量(盛土によって締固められた土量)

なお、この土量変化に掘削や運搬に伴う土量のこぼれや損失、沈下等の影響による盛土量の増加は含まれていません。

土量変化率の定義は以下になります。

ほぐし率L=ルーズ土量/地山土量 (一般に1.2程度)

締固め率C=締固め土量/地山土量 (一般に0.8程度)

施工計画への利用

ほぐし率L:土の運搬計画

締固め率C:土の配分計画

建設発生土

建設発生土とは、建設工事や解体工事によって発生する自然由来の土砂を指します。これには産業廃棄物が含まれていないため、資源有効利用促進法に基づき再生資源として利用されることが求められます。

建設発生土は、以下のように分類されます。

第1種建設発生土: 主に砂や礫で、強度特性は定められていません。構造物の埋め戻しや造成地の基盤材として適しています。

第2種建設発生土: 砂質土や礫質土で、コーン指数が800kN/㎡以上。構造物の裏込材や道路の盛土材料として利用されます。

第3種建設発生土: 通常の施工性が確保されている粘性土で、含水率が高いです。

第4種建設発生土: 他の発生土に比べて含水率が高い粘性のある土です。

このうち「第1種建設発生土」と「第2種建設発生土」は巨礫を取り除けばほとんどがそのまま利用可能な土です。

「第3種建設発生土」と「第4種建設発生土」は締固めを行っても強度不足が懸念されるためセメントや石灰で安定処理を行ってから施工します。

以下は留意点についてです。

- セメント及びセメント系固化材を用いて地盤改良を行うときは六価クロム溶出量が土壌環境基準値以下であることを確認します。

- 重金属などが基準値を超えて溶出する発生土は調査や対策を行う必要があります。

- ガラ混じりの発生土は全体を産業廃棄物として扱われるケースがあるため使用前に都道府県の環境部署等に事前相談しておく必要があります。

- 泥土は土質改良を行うことにより十分利用可能になりますが、建設汚泥に該当するものを利用する場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従った手配が必要になります。

コメント