道路関係法

| 第1章 総則 (この法律の目的) 第1条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 |

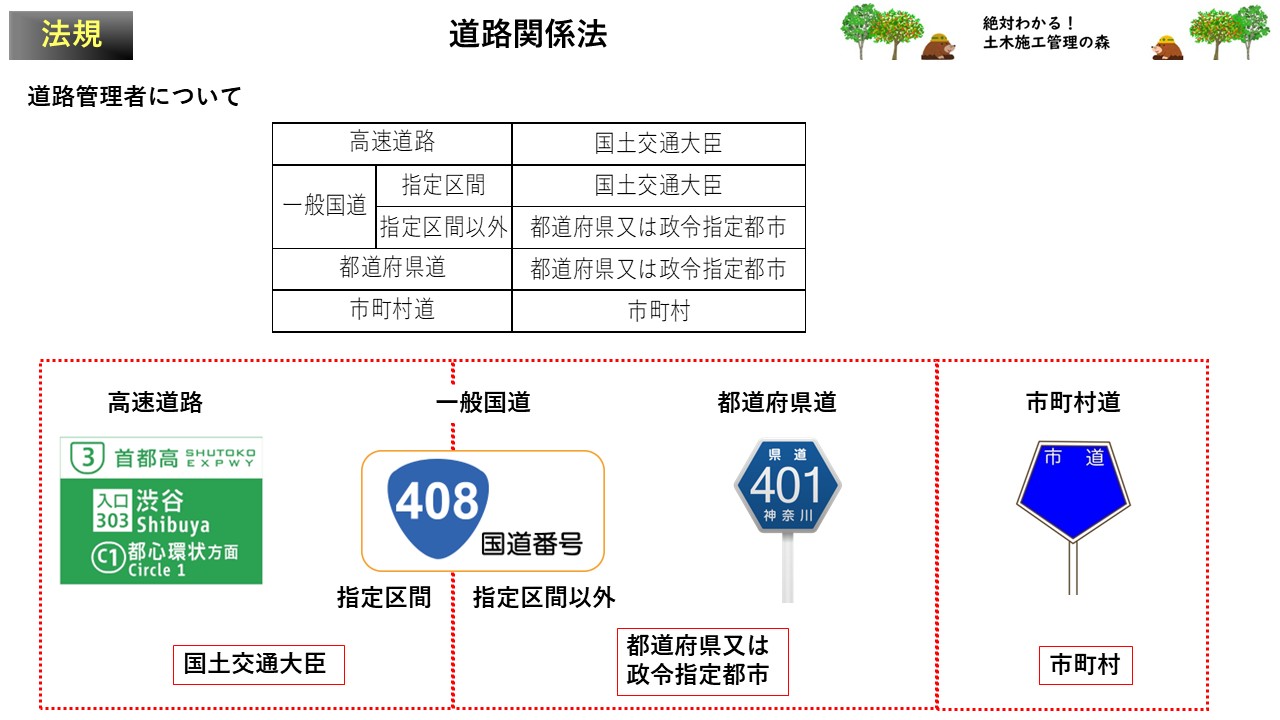

道路管理者について

| 第12条 国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。 |

- 高速道路:国土交通大臣

- 一般国道(指定区間):国土交通大臣

- 一般国道(指定区間以外):都道府県又は政令指定都市

- 都道府県道:都道府県又は政令指定都市

- 市町村道:市町村

■道路の占有

道路に次のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

①水道・下水道・ガス管

②鉄道・軌道

③歩廊・雪よけ

④地下街・地下室・通路

⑤電柱・電線・変圧等・郵便箱

⑥露店・商品置場

POINT

★工事における仮囲いや仮設材を道路上に置く場合も道路の占有許可が必要です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■道路の占有申請

道路の占有許可をもらうためには道路管理者に下記事項を記載した申請書を提出しなければいけません。

①道路占有の目的、期間、場所

②工作物や施設の構造

③工事の時期と工法

④道路の復旧方法

提出した内容が大幅に変更になった場合は道路管理者の許可を再度もらわなければいけません。

道路の調査など一時的な道路の使用は道路使用許可が必要となり

道路使用許可は地域の警察署長の管轄となりますので警察署長の許可が必要です。

POINT

★道路占有者が上記事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合は改めて許可をもらう必要はありません。

■水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例

| (水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)※一部抜粋 第36条 水道法、下水道法、鉄道事業法若しくは全国新幹線鉄道整備法、ガス事業法、電気事業法又は電気通信事業法の規定に基づき、水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管又は電柱、電線若しくは公衆電話所を道路に設けようとする者は、第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。2 道路管理者は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第33条第1項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えなければならない。 |

■道路の占有工事

| (工事実施の方法に関する基準) 第十三条 法第三十二条第二項第五号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。 二 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。 三 路面の排水を妨げない措置を講ずること。 四 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。 五 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。 六 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。 イ 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。 ロ 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。 ハ ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。 |

■道路占有工事における道路の掘削と復旧に関する事項

| (道路を掘削する場合における工事実施の方法) 第四条の四の四 占用に関する工事で、道路を掘削するものの実施方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。 一 舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。 二 掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合においては、これを他の場所に搬出すること。 三 わき水又はたまり水により土砂の流失又は地盤の緩みを生ずるおそれのある箇所を掘削する場合においては、当該箇所に土砂の流失又は地盤の緩みを防止するために必要な措置を講ずること。 四 わき水又はたまり水の排出に当たつては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すること。 五 掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。 六 道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行つた道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削すること。 七 沿道の建築物に接近して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずること。 |

| (道路の復旧の方法に関する基準) 第十五条 法第三十二条第二項第七号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。 二 占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行つた後に埋め戻すこと。 三 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土ころもどをもつて掘削前の路面形に締め固めること。 |

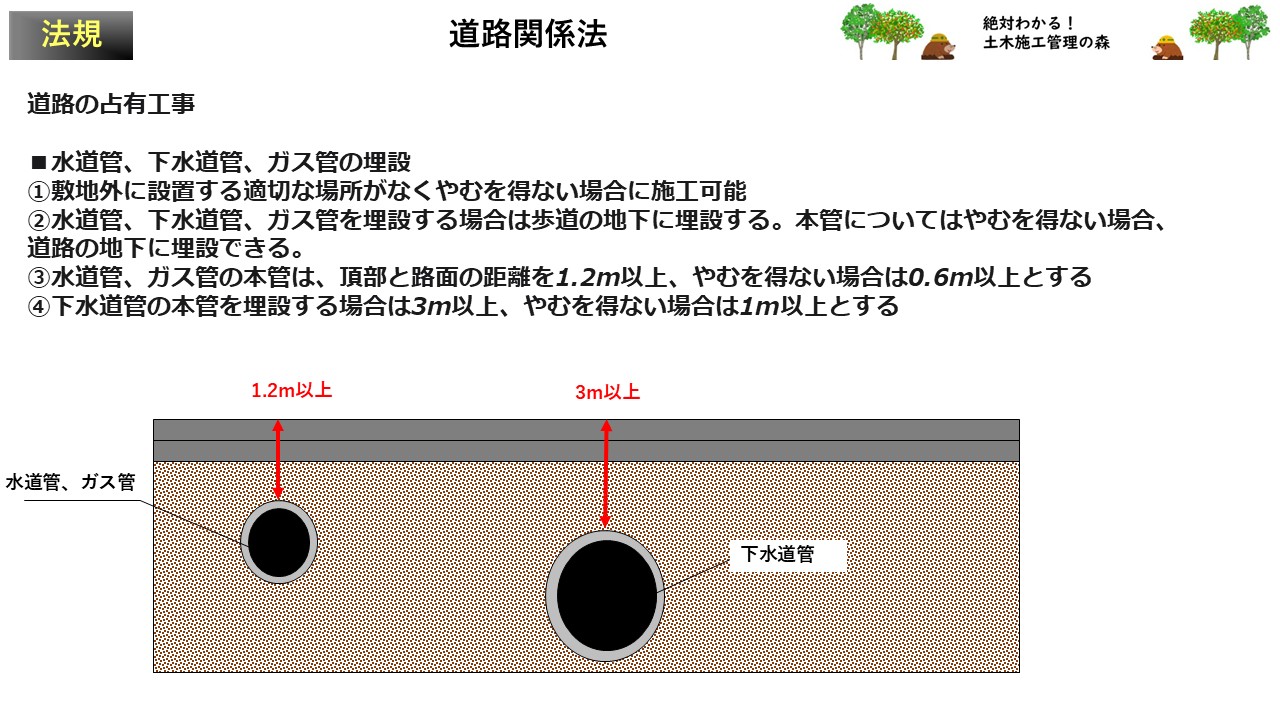

■水道管、下水道管、ガス管の埋設

①敷地外に設置する適切な場所がなくやむを得ない場合に施工可能

②水道管、下水道管、ガス管を埋設する場合は歩道の地下に埋設する。本管についてはやむを得ない場合、道路の地下に埋設できる。

③水道管、ガス管の本管は、頂部と路面の距離を1.2m以上、やむを得ない場合は0.6m以上とする

④下水道管の本管を埋設する場合は3m以上、やむを得ない場合は1m以上とする

■道路の保全

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

限度超過車両の通行の許可等

道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、規定する限度を超える車両の通行を許可することができる。

前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるときは、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。

道路管理者は、許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。

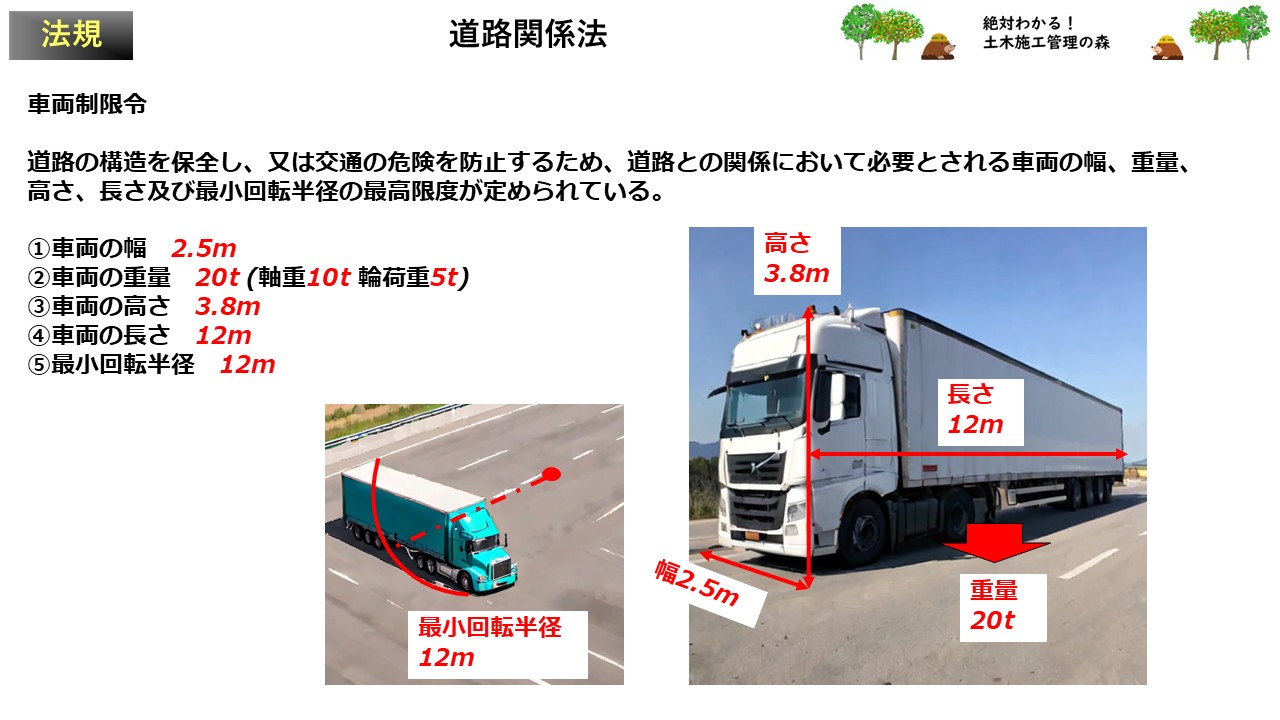

■車両制限令

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められている。

①車両の幅 2.5m

②車両の重量 20t (軸重10t 輪荷重5t)

③車両の高さ 3.8m

④車両の長さ 12m

⑤最小回転半径 12m

コメント