労働安全衛生法

| 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |

1級土木で出題される労働安全衛生法は以下に大別されます。

- 安全衛生管理体制

- 作業主任者

- 計画の届け出

- コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険防止

★キーワード解説★

■統括安全衛生管理者

常時100人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない

職務:安全管理者、衛生管理者、産業医の指揮、安全管理全般の統括管理

■安全管理者

常時50人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない

職務:安全に係る技術的事項の管理

■衛生管理者

常時50人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない

職務:衛生に関する技術的事項の管理

■産業医

常時50人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない

職務:従業員の健康管理

■店社安全衛生管理者

常時20人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない

統括安全衛生責任者の選任が義務付けられていない中小規模の建設現場において、現場代理人等に安全衛生について指導を行う者

安全管理体制

| (元方安全衛生管理者) 第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 |

〈memo〉

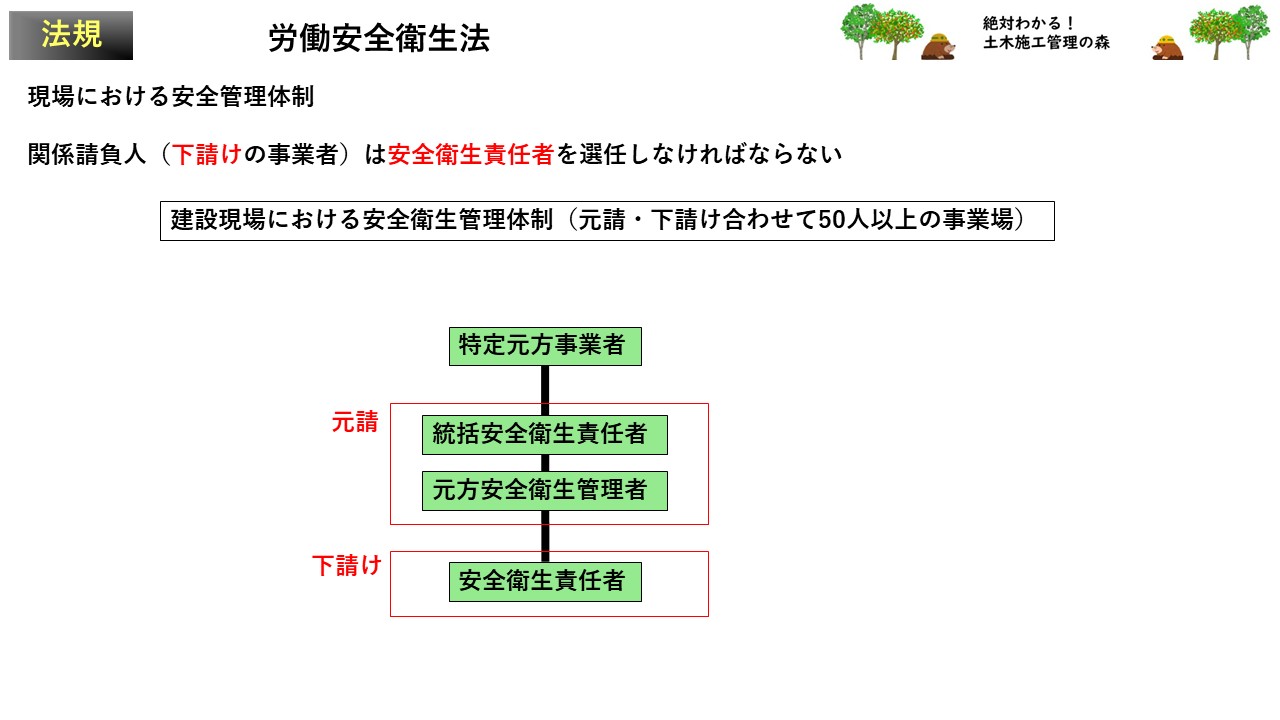

現場における安全管理体制

建設業と造船業→特定元方事業者

特定元方事業者は、元請と下請けが常時50人以上労働する場合には統括安全衛生責任者を選任しなければならない

(隧道、橋梁、圧気工法による作業を行う現場に関しては常時30人が労働する場合に選任する)

★事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない事項

特定元方事業者は、元方安全衛生責任者を選任し技術的事項の管理を行わせなければならない

統括安全衛生責任者は元方安全衛生管理者を指揮して、次の事項について統括管理する

①協議組織の設置及び運営

②作業間の連絡及び調整

③作業場所の巡視

④関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助

⑤仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導

⑥その他労働災書を防止するために必要な事項

| (店社安全衛生管理者) 第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 |

| (安全衛生責任者) 第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。 |

〈memo〉

関係請負人(下請けの事業者)は安全衛生責任者を選任しなければならない

■特別教育について

一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、 その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければならない

特別教育が必要な作業(一部抜粋)

アーク溶接等の業務

フォークリフト(最大荷重1トン未満)の運転の業務

ショベルローダー等(最大荷重1トン未満)の運転の業務

不整地運搬車(最大積載量1トン未満)の運転の業務

高所作業車(作業床高さ10メートル未満)の運転の業務

つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転の業務

つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務

作業主任者

| (作業主任者) 第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 |

作業主任者の選任を必要とする作業は以下の通りです。

作業主任者の選任では数値を変えられた引っ掛け問題が頻出です。赤字は特に出題される傾向にあるため必ず覚えましょう。

| 作業主任者 | 作業主任者を選任すべき作業 |

| 高圧室内作業主任者 | 圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業 |

| ガス溶接作業主任者 | アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱業務 |

| コンクリート破砕機作業主任者 | コンクリート破砕機を用いる破砕作業 |

| 地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さ2m以上の地山の掘削の作業 |

| 土留め支保工作業主任者 | 土留めの支保工の切梁、腹起しの取り付け、取り外しの作業 |

| ずい道等の掘削等作業主任者 | ずい道等の掘削、ずり積み、支保工組立(落盤、肌落防止用)、ロックボルト取付、コンクリート等吹付 |

| ずい道等の覆工作業主任者 | ずい道等覆工(型わく支保工)組立、解体、移動、コンクリート打設 |

| 型枠支保工の組立等作業主任者 | 型わく支保工の組立て、解体の作業 |

| 足場の組立て等作業主任者 | つり足場、張出足場又は高さが 5m以上の足場の組立、解体、変更の作業(ゴンドラのつり足場は除く) |

| コンクリート造の構造物の解体等作業主任者 | 高さ 5m 以上のコンクリート造工作物の解体、破壊 |

| 鋼橋架設等作業主任者 | 橋梁の上部構造であって金属部材により構成されるものの架設、解体、変更(但し、高さ 5m 以上又は橋梁支間 30m 以上に限る) |

| コンクリート橋架設等作業主任者 | 橋梁の上部構造であってコンクリート造のものの架設又は変更(但し、高さ 5m 以上又は橋梁支間 30m 以上に限る) |

| 酸素欠乏危険作業主任者(第 1 種) | 酸素欠乏危険場所における作業(第一種酸素欠乏危険作業) |

計画の届け出

建設業の業務のうち特に重大な労働災害を生ずるおそれのある当該仕事の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければいけません。

①高さが300m以上の塔の建設の仕事

②堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150m以上のダムの建設の仕事

③最大支間500m(つり橋にあっては1000m)以上の橋梁の建設の仕事

④長さが3000m以上のずい道等の建設の仕事

⑤長さが1000m以上3000m未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50m以上のたて抗(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの

⑥ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

コンクリート造構造物の解体等

コンクリート造構造物の解体等は1級土木安衛法の頻出分野です!必ず覚えるようにしましょう!

事業者が講じるべき事項か作業主任者が講じるべき事項かを分けて理解すると過去問がスムーズに解けるようになります。

| 【事業者】コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止

事業者は、コンクリート造の構造物(高さが5m以上)の解体作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 事業者は、コンクリート造の構造物の解体作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 |

| 【事業者】引倒し等の作業の合図

事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条において「他の労働者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。 【事業者】保護帽の着用

|

事業者は、コンクリート造の工作物の解体作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければいけません。

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務は以下の通りです。

| 【作業主任者】コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。①作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 ②器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 ③要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 |

コメント