鋼橋

鋼橋に用いる耐候性鋼材

■鋼橋に用いる耐候性鋼材

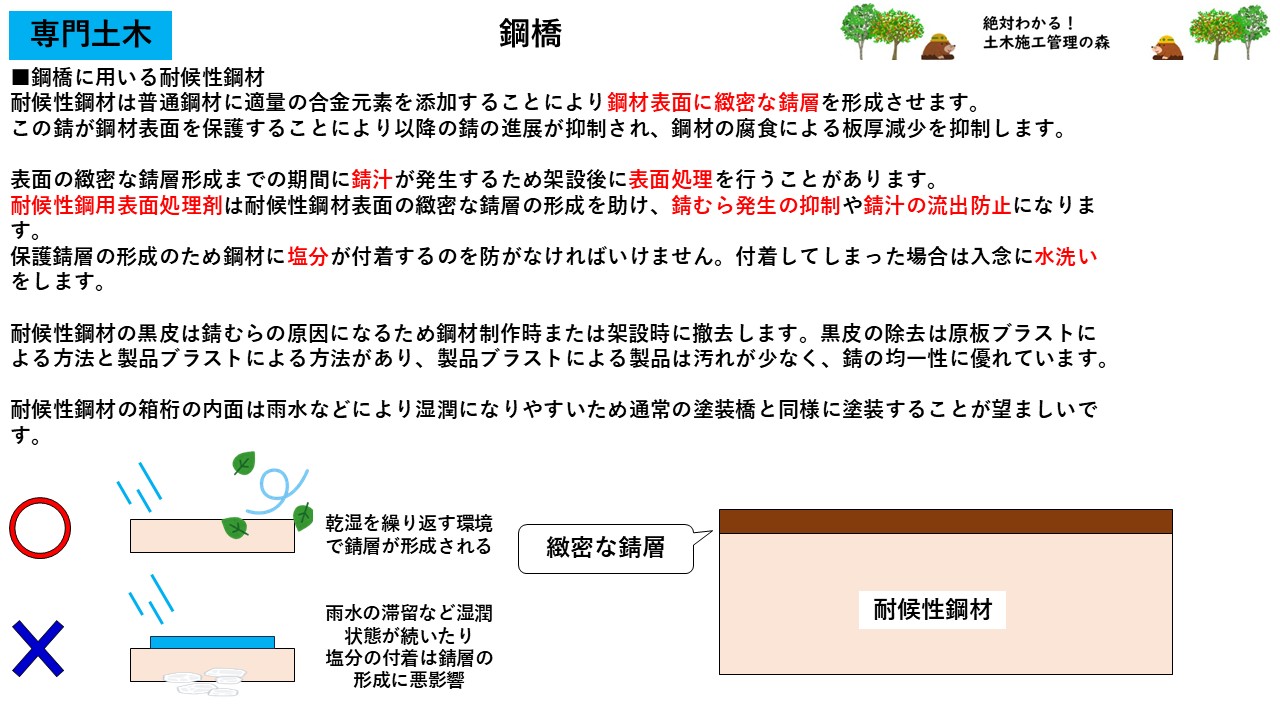

耐候性鋼材は普通鋼材に適量の合金元素を添加することにより鋼材表面に緻密な錆層を形成させます。

この錆が鋼材表面を保護することにより以降の錆の進展が抑制され、鋼材の腐食による板厚減少を抑制します。

表面の緻密な錆層形成までの期間に錆汁が発生するため架設後に表面処理を行うことがあります。

耐候性鋼用表面処理剤は耐候性鋼材表面の緻密な錆層の形成を助け、錆むら発生の抑制や錆汁の流出防止になります。

保護錆層の形成のため鋼材に塩分が付着するのを防がなければいけません。付着してしまった場合は入念に水洗いをします。

耐候性鋼材の黒皮は錆むらの原因になるため鋼材制作時または架設時に撤去します。黒皮の除去は原板ブラストによる方法と製品ブラストによる方法があり、製品ブラストによる製品は汚れが少なく、錆の均一性に優れています。

耐候性鋼材の箱桁の内面は雨水などにより湿潤になりやすいため通常の塗装橋と同様に塗装することが望ましいです。

高力ボルトの締付け方法

■高力ボルト

接合部材の厚みが異なる場合は部材にテーパをつけ厚みを揃えたり、フィラーを用いて厚みを揃えます。

ボルトと鋼材の接触面は浮き錆などの汚れや黒皮を除去し、粗面とします。

■ボルトの締付け方法

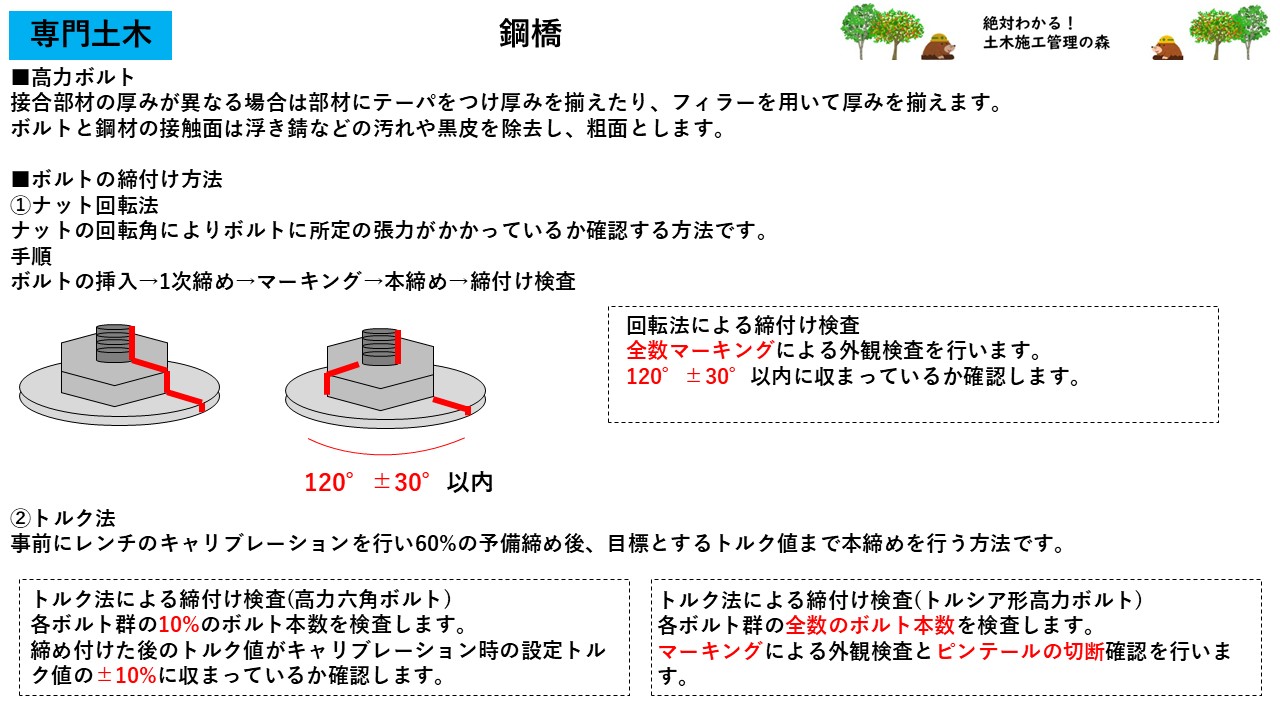

①ナット回転法

ナットの回転角によりボルトに所定の張力がかかっているか確認する方法です。

【手順】

ボルトの挿入→1次締め→マーキング→本締め→締付け検査

回転法による締付け検査

全数マーキングによる外観検査を行います。

120°±30°以内に収まっているか確認します。

②トルク法

事前にレンチのキャリブレーションを行い60%の予備締め後、目標とするトルク値まで本締めを行う方法です。

トルク法による締付け検査(高力六角ボルト)

各ボルト群の10%のボルト本数を検査します。

締め付けた後のトルク値がキャリブレーション時の設定トルク値の±10%に収まっているか確認します。

トルク法による締付け検査(トルシア形高力ボルト)

各ボルト群の全数のボルト本数を検査します。

マーキングによる外観検査とピンテールの切断確認を行います。

トルシア形高力ボルト

ボルトの端にピンテールがついており、所定のトルクがかかると破断するように設定されているボルトです。

参照(トルシア型 超高力ボルト(SHTB) – 『FabNavi(ファブナビ)』は鉄骨建築副資材の総合情報サイトです!)より

■高力ボルト締付け時の注意点

①トルシア形高力ボルトの締付けは予備締めには電動インパクトレンチを使用しても良いが、本締めには専用の締付け機を使用しなければいけません。

②高力ボルトの締付けは継手の中央ボルトから外側ボルトに向かって行い、二度締めをする。

③高力ボルトの締付けをトルク法によって行う場合は軸力の導入はナットの頭を回して行うことを原則とし、やむを得ずボルトを回すときはトルク係数値の変化を確認しなければいけません。

鋼橋の架設

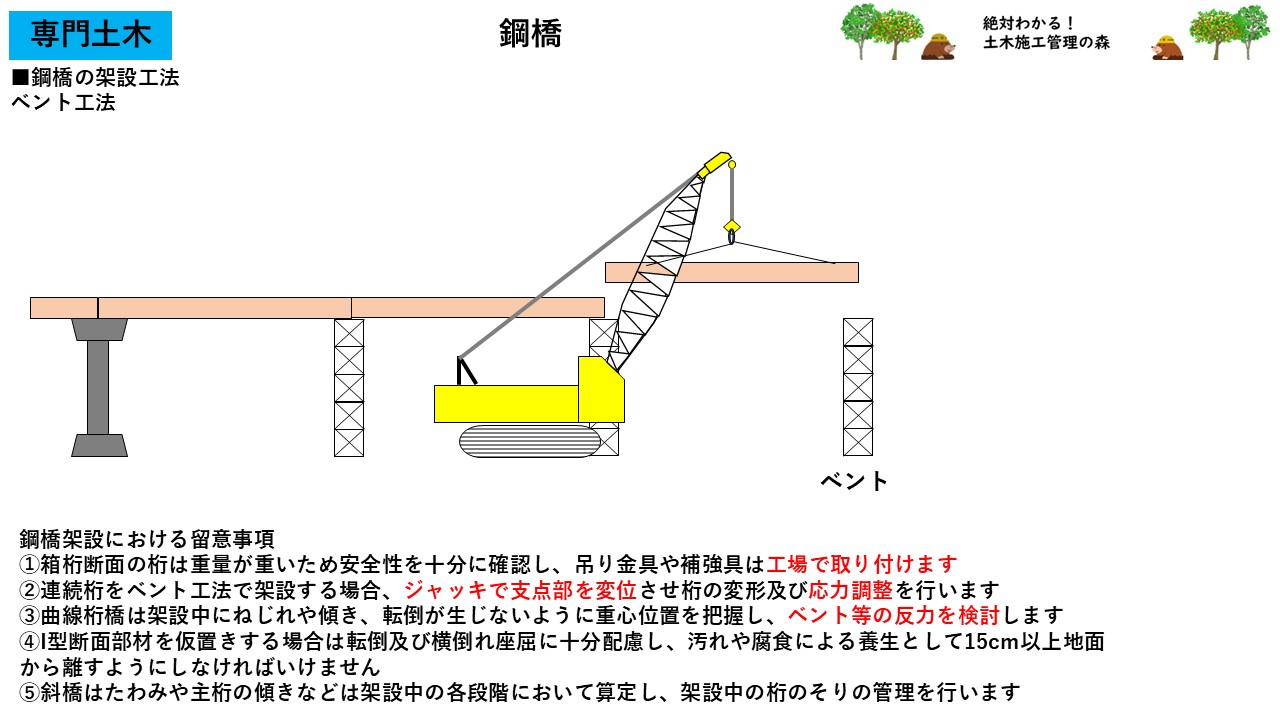

鋼橋の架設工法は下部空間が使用可能な場合はベント工法と呼ばれる、クレーンを用いて部材を吊りこみ、ベントと呼ばれる支持台に乗せて結合作業を行う工法が一般的です。

鋼橋架設における留意事項

①箱桁断面の桁は重量が重いため安全性を十分に確認し、吊り金具や補強具は工場で取り付けます

②連続桁をベント工法で架設する場合、ジャッキで支点部を変位させ桁の変形及び応力調整を行います

③曲線桁橋は架設中にねじれや傾き、転倒が生じないように重心位置を把握し、ベント等の反力を検討します

④I型断面部材を仮置きする場合は転倒及び横倒れ座屈に十分配慮し、汚れや腐食による養生として15cm以上地面から離すようにしなければいけません

⑤斜橋はたわみや主桁の傾きなどは架設中の各段階において算定し、架設中の桁のそりの管理を行います

鋼橋架設の留意点 その2

①部材の組立に使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計は架設応力に十分耐えるだけの本数を用いるものとし、その個所の連結ボルト数の1/3程度を目標とします。

②吊り金具は本体自重の他に2点吊りの場合には本体自重の50%、4点吊りの場合には100%の不均等荷重を考慮しなければいけません。

③ジャッキをサンドル材で組み上げた架台上にセットする場合は、鉛直荷重の10%以上の水平荷重がジャッキの頭部に作用するものとして照査しなければいけません。

鋼橋の溶接

溶接を行う部分は、溶接に有害な黒皮、さび、塗料、油などは除去したうえで溶接線付近は十分に乾燥させなければいけません。

■鋼橋の溶接

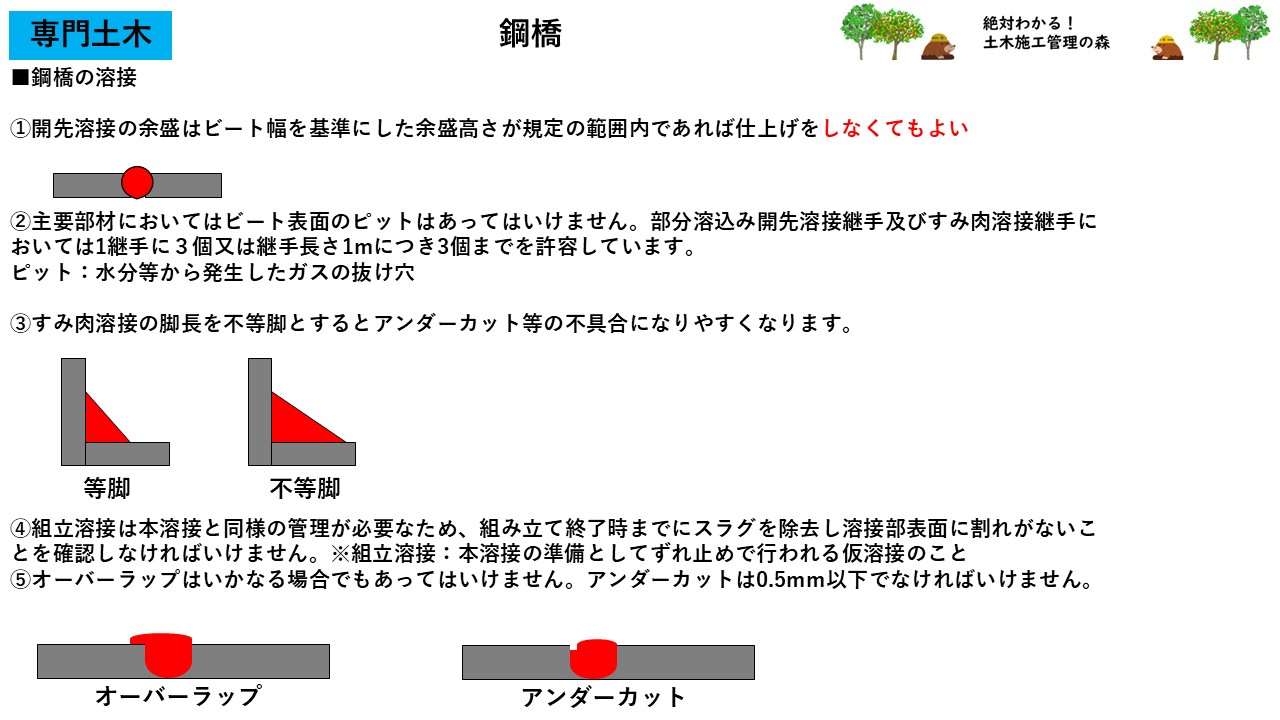

①開先溶接の余盛はビート幅を基準にした余盛高さが規定の範囲内であれば仕上げをしなくてもよい

②主要部材においてはビート表面のピットはあってはいけません。部分溶込み開先溶接継手及びすみ肉溶接継手においては1継手に3個又は継手長さ1mにつき3個までを許容しています。

ピット:水分等から発生したガスの抜け穴

③すみ肉溶接の脚長を不等脚とするとアンダーカット等の不具合になりやすくなります。

④組立溶接は本溶接と同様の管理が必要なため、組み立て終了時までにスラグを除去し溶接部表面に割れがないことを確認しなければいけません。※組立溶接:本溶接の準備としてずれ止めで行われる仮溶接のこと

⑤オーバーラップはいかなる場合でもあってはいけません。アンダーカットは0.5mm以下でなければいけません。

■溶接施工試験

現場溶接において

- 被覆アーク溶接

- ガスシールドアーク溶接

- サブマージアーク溶接

以外の溶接を行う場合は溶接施工試験を行う必要はありません。

■溶接の検査

溶接部の検査には

- 肉眼検査

- 放射線透過検査

- 浸透探傷検査

- 磁粉探傷検査

があります。

溶接ビートとその近傍はいかなる場合も割れがあってはいけません。割れの検査として溶接線全体を肉眼で検査し、疑わしい場合は浸透探傷検査か磁粉探傷検査を行います。

スタッド溶接におけるスタッドジベルの外観検査ではスタッドジベル全数の検査を行い、外観検査で不合格となったスタッドジベルは全数ハンマーによる曲げ検査を行い、曲げた後も割れ等の欠陥が生じなければ合格とし、曲げたままの状態にしておきます。また合格したスタッドジベルのなかから1%を抜き取り曲げ検査を行います。

■エンドタブ

エンドタブは溶接端部においてしょていの品質が確保できる寸法形状のものを使用し、溶接後はガス切断法によって除去し、その跡をグラインダ仕上げします。

コンクリート構造物

コンクリート構造物の劣化

コンクリート構造物の劣化機構に関して詳しくは以下を参照にしてください!

【コンクリート技士】コンクリートの耐久性について徹底解説! | 絶対わかる土木施工管理の森

コンクリート構造物の補修

コンクリート構造物の補修工法は下記に大別することができます。

- 水処理

- 表面処理工法(表面被覆工法、表面含浸工法)

- 断面修復工法

- ひび割れ注入工法

- 電気化学防食工法(電気防食工法、脱塩工法、再アルカリ化工法)

①水処理

各劣化機構、特にアルカリシリカ反応や塩害は水と塩分に起因した劣化であるため構造物になるべく水が接触しないように対策する工法

アルカリシリカ反応が起こった構造物の補修時には水分を遮断しコンクリートを乾燥させると良い

②表面処理工法(表面被覆工法、表面含浸工法)

■表面被覆工法

劣化因子の侵入やコンクリートの剥離を防止するために樹脂系(エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂など)またはポリマーセメントモルタルなどの被覆材が用いられます。

■表面含浸工法

コンクリートの表面に撥水効果のあるシラン系と緻密化をはかるケイ酸塩系の2種類に分かれる含浸剤を用いて、コンクリート表層部組織を改質します。

③断面修復工法

塩化物イオンなど劣化因子を含むかぶりコンクリートを除去し、欠損した部分を断面修復材によって修復する工法です。

④ひび割れ注入工法

コンクリートに発生したひび割れに注入剤を充てんすることで、ひび割れ部分に劣化因子が侵入することを防ぎます。コンクリートの強度回復、鉄筋の防錆効果等が期待できます。

⑤電気化学防食

■電気防食工法

電気防食工法は、コンクリート構造物内の鉄筋や鋼材の腐食を防ぐための技術です。この工法は、腐食が電気化学的な反応で進行することに着目し、電気を利用して腐食を抑制します。主に塩害や中性化が進行した構造物に適用されます。

■脱塩工法

脱塩工法は、コンクリート構造物の塩害を修復するための技術で、コンクリート内部に侵入した塩化物イオンを電気化学的な方法で除去する工法です。この技術は、鋼材の腐食環境を改善し、構造物の耐久性を向上させることを目的としています。

■再アルカリ工法

再アルカリ化工法は、中性化によってアルカリ性を失ったコンクリートを再びアルカリ化し、鉄筋の腐食環境を改善するための工法です。この工法は、電気化学的な手法を用いてコンクリート内部にアルカリ性成分を浸透させることで、構造物の耐久性を向上させます。

コンクリート構造物の補強

コンクリート構造物の補強には2つに大別されます。

- 連続繊維シート工法

- 増厚工法

連続繊維シート工法

連続繊維シート工法は、コンクリート構造物の補強や補修に使用される技術で、炭素繊維やアラミド繊維などの高強度で軽量な連続繊維シートを用います。この工法は、耐震補強や耐荷重増強、ひび割れ防止などに効果的です。

①連続繊維シート工法に使用する材料は、プライマー、不陸修正材、含浸接着樹脂などの材料で、エポキシ樹脂の施工に適した環境条件は、気温5℃以上、湿度85%以下です。

②連続繊維シートの重ね継手部は、せん断耐力やじん性の向上を目的として重ね継手長を200mm程度とし、繊維間・シート間に含浸接着樹脂が十分含浸され一体となるようにします。

③連続繊維シートと既設コンクリート面の接着又は密着を確保するために、不陸や突起ははつり落とし不陸修正材を用いて平坦にします。

④連続繊維シートは、接着工による含浸・硬化させる前には傷つきやすく、連続繊維の種類によっては紫外線により劣化するものもあるのでその取扱いには注意する。

増厚工法

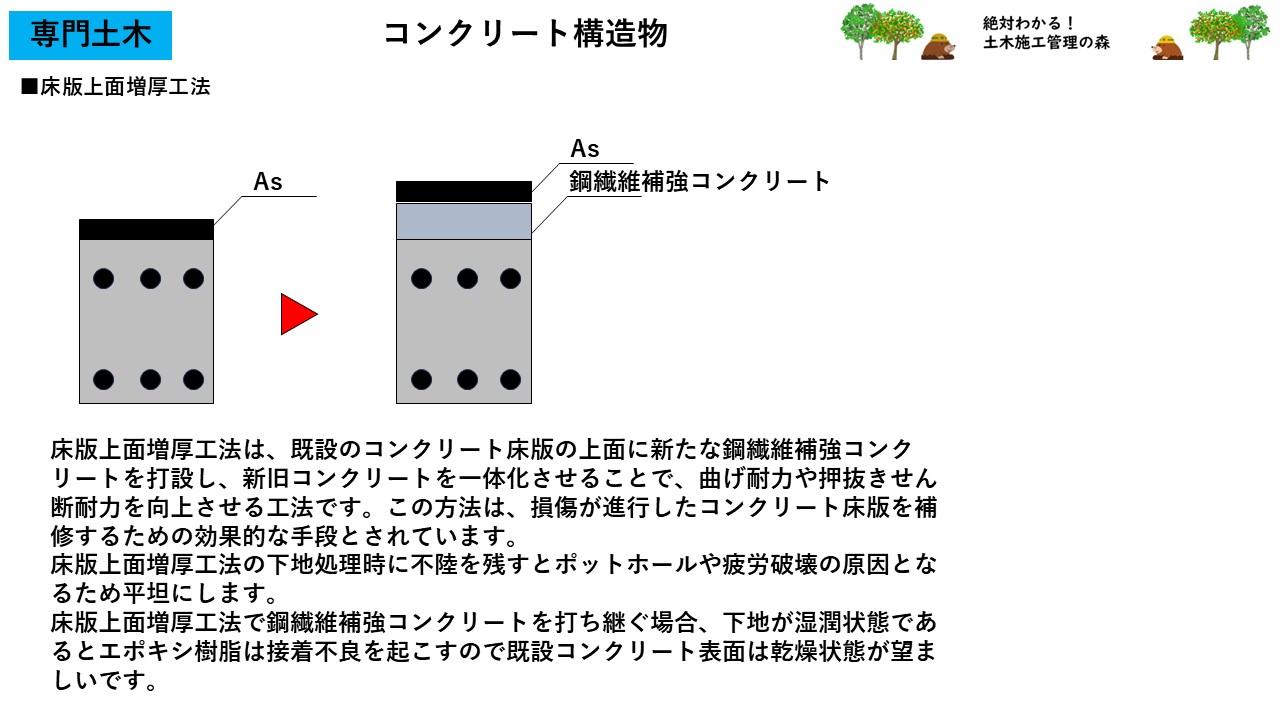

■床版上面増厚工法

床版上面増厚工法は、既設のコンクリート床版の上面に新たな鋼繊維補強コンクリートを打設し、新旧コンクリートを一体化させることで、曲げ耐力や押抜きせん断耐力を向上させる工法です。この方法は、損傷が進行したコンクリート床版を補修するための効果的な手段とされています。

床版上面増厚工法の下地処理時に不陸を残すとポットホールや疲労破壊の原因となるため平坦にします。

床版上面増厚工法で鋼繊維補強コンクリートを打ち継ぐ場合、下地が湿潤状態であるとエポキシ樹脂は接着不良を起こすので既設コンクリート表面は乾燥状態が望ましいです。

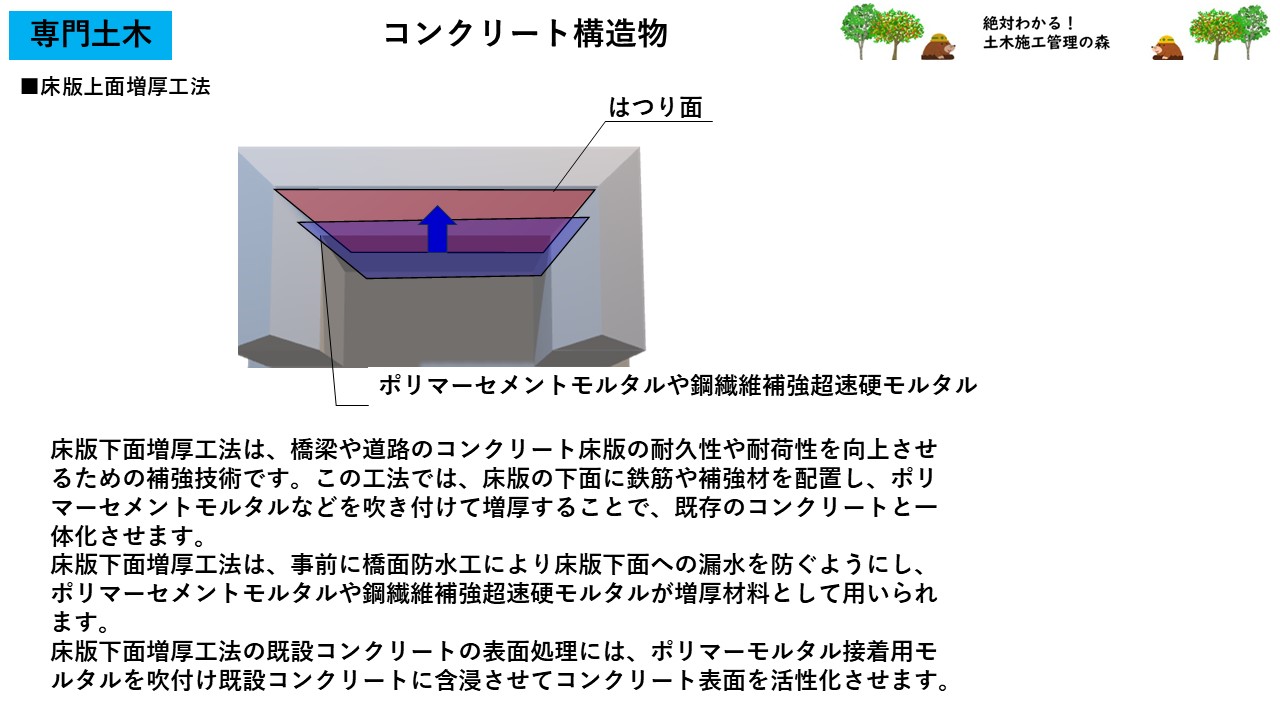

■床版下面増厚工法

床版下面増厚工法は、橋梁や道路のコンクリート床版の耐久性や耐荷性を向上させるための補強技術です。この工法では、床版の下面に鉄筋や補強材を配置し、ポリマーセメントモルタルなどを吹き付けて増厚することで、既存のコンクリートと一体化させます。

床版下面増厚工法は、事前に橋面防水工により床版下面への漏水を防ぐようにし、ポリマーセメントモルタルや鋼繊維補強超速硬モルタルが増厚材料として用いられます。

床版下面増厚工法の既設コンクリートの表面処理には、ポリマーモルタル接着用モルタルを吹付け既設コンクリートに含浸させてコンクリート表面を活性化させます。

コメント