鉄道

鉄道工事

■路床と路盤の施工

路床

鉄道路床とは軌道及び路盤を安全に支持し、安定した列車走行と良好な保守性を確保するとともに軌道及び路盤に変状を発生させない機能を有するものとし、一般に列車荷重の影響が大きい施工基面から下3mまでのうち路盤を除いた地盤部をいいます。

①路床の範囲に軟弱な層がある場合には地盤改良を行います。

②地下水及び路盤からの浸透水の排水を図るため路床の表面には排水工設置位置に向かって3%程度の適度な勾配を設けます。

③仕上がり制度は±15mmを標準とします。

路盤

路盤材料として列車荷重を支えるのに十分な強度が必要であることを考慮してクラッシャランの砕石、又は良質な自然土等を用います。

★注意★ 路盤は単一層で構成されます。

①敷き均し厚さは1層が150mm以下になるようにします。

②粒度調整砕石を用いる締固めは締固め密度は最大乾燥密度の95%以上になるように締固めます。

③プライムコートの施工は粒度調整砕石を仕上げた後速やかに散布し、粒度調整砕石に十分に浸透させ砕石部を安定させます。

④砕石路盤の仕上がり制度は±25mm以内を標準とし、なるべく平たんに仕上げます。

⑤軌道に対して適当な弾性を与えるとともに路床の軟弱化防止、路床への荷重分散、排水勾配を設けることによる排水機能をもちます。

⑥路盤には土路盤、強化路盤などがありますが、いずれを用いるかは線区の重要度や経済性、保守体制などを鑑みて計画します。

コンクリート路盤の施工

コンクリート路盤は鉄筋コンクリート版と粒度調整砕石層で構成されます。コンクリート路盤の長さはひび割れ抑制のため最大60cmを標準とします。

軌道スラブの施工及び列車荷重の分散範囲を考慮して定めた構造上必要な幅は狭軌では2.6mです。

①鉄筋コンクリート版に使用するセメントはポルトランドセメントを標準とし、使用する骨材の最大粒径は25mmとします。

②コンクリート打設は低いほうから高いほうへ行います。

③プライムコートは打設時にコンクリート中の水分が粒度調整砕石に吸収されるのを防ぐため1~2L/m2を標準に散布します。

④切土及び素地のコンクリート路盤は粒度調整砕石の下に150mmの排水層を設けます。

⑤コンクリート路盤の連結部となる伸縮目地は列車荷重などのせん断力伝達を円滑に行い、目違いの生じない構造としなければいけません。

■軌道の構造・維持管理

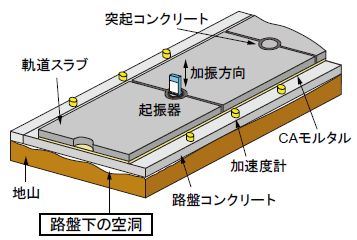

軌道が列車の繰り返し荷重を受けて変形し車両走行面の不整が生じることを軌道変位といいます。

軌道変位には以下の5つの種類があります。

- 軌間変位

- 水準変位

- 高低変位

- 通り変位

- 平面性変位

特に水準変位は左右のレールの高さの差のことで、外側のレールで沈みやすく、一様に連続した変位が生ずるおそれがあります。

軌道変位の修正作業としてマルチプルタイタンパによる道床つき固めがよく用いられます。

レールの劣化

レールの劣化において、直線部では頭部が、曲線部では外側レールが顕著に摩耗していきます。

脱線防止レールは危険の大きい側の反対側レールに設け、本線レールと同じ高さかそれ以上とします。

ロングレールでは温度変化が両端部にわたって発生します。レールは伸縮を容易にするために継ぎ目部に遊間を設けますが、遊間の整正はレールの伸縮が著しい夏季及び冬季に先立って行います。ロングレール区間では夏季の高温時でのレールの張り出し、冬季の低温時でのレールの曲線内側への移動防止などの目的で保守作業が制限されます。

重いレールを使用すると保守量は減少しますが、コストがかかるため走行する列車などに応じて決める必要があります。

営業線近接工事

営業線近接工事とは鉄道(在来線)の営業線及びこれに近接する工事のことをいいます。

▪︎保安体制

工事管理者

工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければいけません。工事の規模によっては複数人配置しなければいけません。

踏切保安装置使用停止、障害物検知装置使用停止を行う工事には配置しなければいけません。

工事管理者は工事終了後に作業区間内の作業員の退避状況や建築限界内に機械や仮おき資材等がないか確認します。

また当日の作業内容、保安設備、仮置き場等を図示した資料を監督員へ提出します。

列車見張員

作業等の責任者及び従事員に対して列車接近の合図が可能な範囲内で安全が確保できる離れた場所に配置します。

接車事故を防止するためには列車見張員を配置する必要があり、列車見通し距離が確保できない場合は複数名配置します。

1人の列車見張員が掌握できる範囲は50m程度とします。

ホーム端から1m以上内側でのホーム上作業など営業線の支障になるおそれがない作業を行う場合は列車見張員の配置を省略することができます。

作業が複数の線にまたがる場合は全ての線に列車見張員の配置が必要となります。

線閉責任者

線閉責任者は工事管理者等に列車又は車両の運転に支障がないことを確認するとともに自らも作業区間における建築限界内支障物の確認を行い、線路閉鎖工事等を終了しなければいけません。

線路閉鎖工事実施中の線閉責任者の配置について、必要により一時的に現場を離れた場合でも速やかに帰還できる範囲内とします。

現場を離れる場合は行き先と所用見込み時間、連絡手段等を工事管理者等と相互に確認してから離れなければいけません。

作業員が10人以下で作業範囲が50m程度の線路閉鎖時の作業であれば線閉責任者が作業等の責任者を兼務することができます。

停電責任者

停電時刻の10分前までに電力指令に作業申込みを行い、き電停止の要請を行います。

▪︎保安対策

①既設構造物などに影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては異常の有無を検測し、監督員等に報告しなければいけません。

②建設用大型機械の留置場所は直線区間の建築限界の外方1m以上離れた場所かつ列車の運転保安に対し安全な場所とします。

また放置後は施錠し、鍵は工事管理者が保管します。

③踏切と同等の設備を備えた工事用道路には工事用遮断機、列車防護装置、列車接近警報機を備えておくものとします。

④架空電線に接近して工事用重機械を使用する場合はブーム等を架空電線の安全な離隔を確保するために機械的に制限のあるストッパー機能を有する機械を使用しなければいけません、ストッパー機能のないものを架空電線付近で使用する場合は架空電線監視人を配置します。

⑤建築用大型機械を建築限界内に侵入させる際は台数に応じて個別の建築用大型機械ごとに誘導員を配置します。

⑥列車の振動、風圧などによって不安定かつ危険な状態になるおそれのある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は列車の接近時から通過するまでの間は一時停止します。

▪︎保安設備

軌道短絡器

レールにとりつける回路のことで、これを設置したレールの上に列車が在線いるかどうか確認することができます。

作業区間の近傍に設置し、列車進入側の信号に停止信号を表示します。

可搬式特殊信号発光機

赤色灯を明滅させて列車を停止させる可搬式の発光信号のことです。

設置位置は作業現場から800m以上離れた位置まで列車が進来したときに、列車の運転士が明滅を認識できる建築限界内とします。

地下構造物

シールド工法

シールド工法は、都市部の地下でトンネルを掘削する際に用いられる工法の一つです。シールドマシンと呼ばれる特殊な掘削機を使い、地盤を崩さずに安全にトンネルを構築できます。

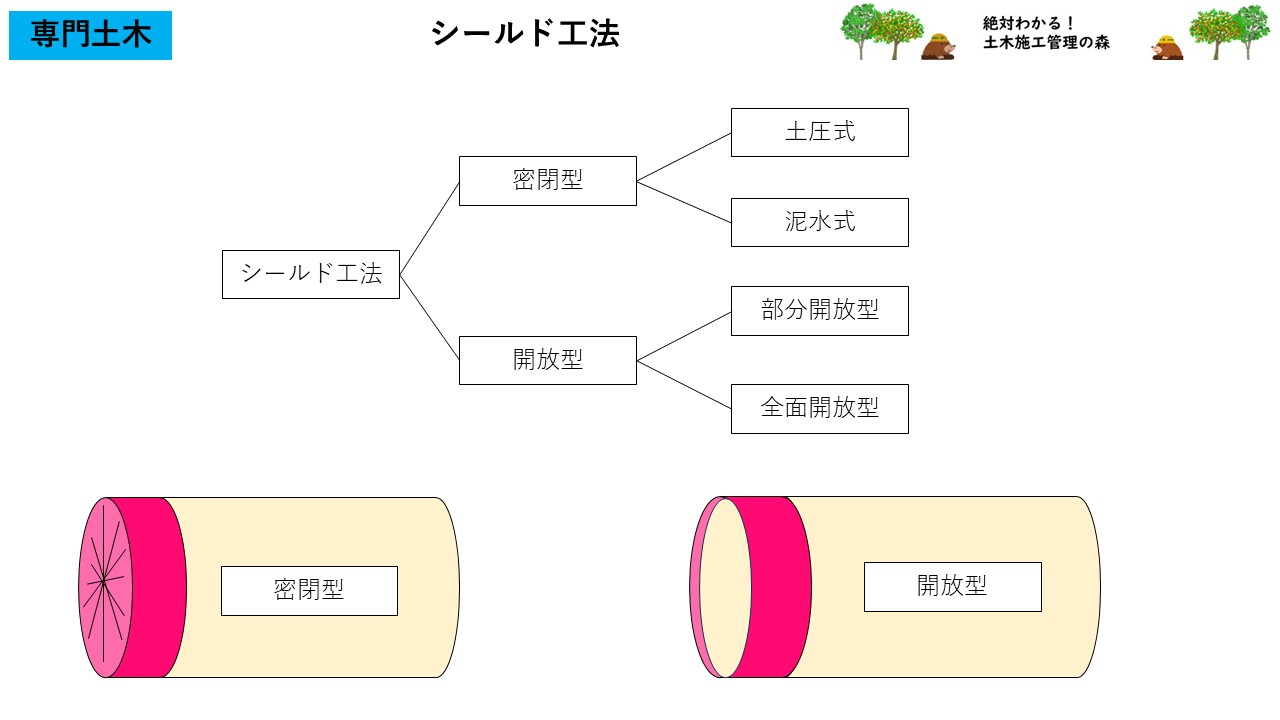

シールドマシンは全面の構造によって「密閉型」と「開放型」の2つに分けられます。

■土圧式シールド

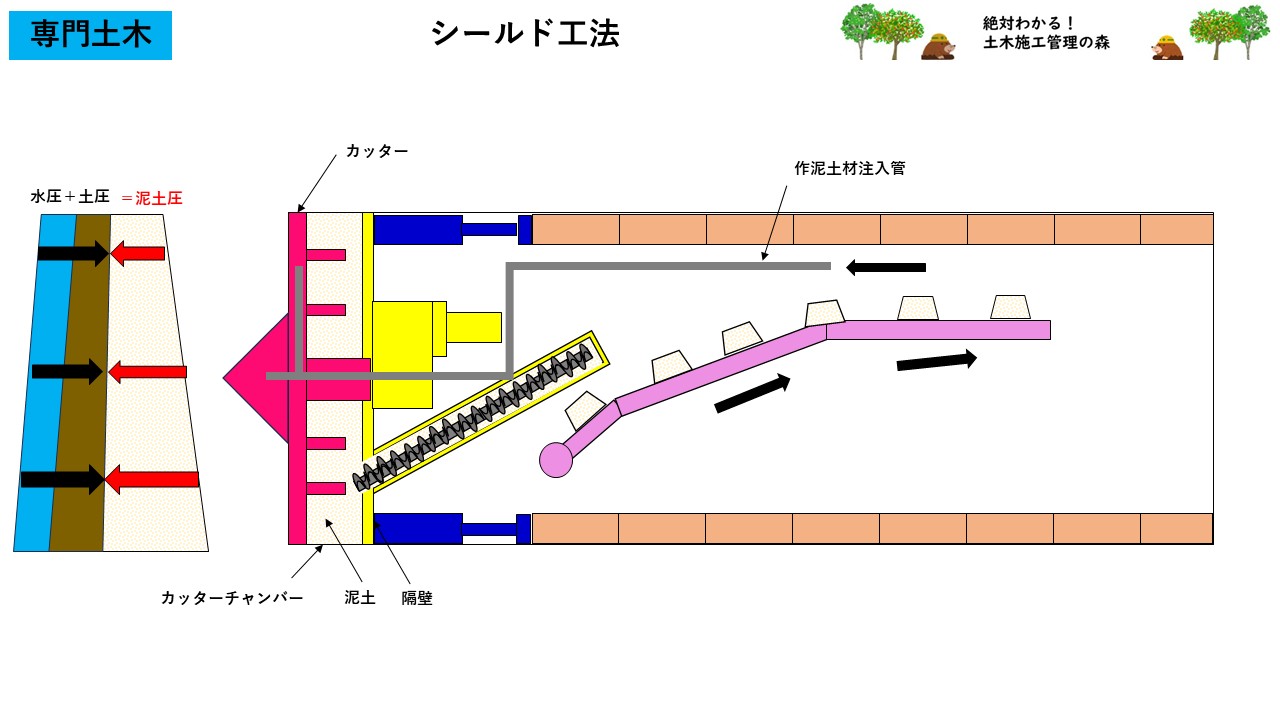

土圧式シールド工法は、掘削した土砂を泥土化し、適切な圧力を加えることで切羽(掘削面)の安定を図る技術です。

カッターチャンバー内に泥土化した掘削土砂を溜めておき、加圧を行うことで切羽土圧と掘削土砂を抵抗させることで安定した状態で掘進していく工法です。掘削土量に見合う土量をベルトコンベアで排土しながら掘進していきます。

■泥水式シールド

泥水式シールド工法は、泥水を循環させ泥水によって切羽の安定をはかりながらカッターによる掘進を行い、掘削土砂は泥水として地上に輸送します。

泥水は切羽面で適切に泥水圧を伝達するために十分な泥膜が形成される必要があり、地山条件に応じて粘土を調整する必要があります。土砂を分離した余剰泥水は水・粘土・ベントナイト・増粘剤等を加えて再度切羽に循環します。

地山の条件に応じて適宜添加剤を注入して掘削土砂の流動性と止水性を確保するためにカッターチャンバー内の圧力管理、塑性流動性管理、排土量管理を慎重に行います。

■セグメント

シールド工法は、トンネル掘削においてシールドマシンで掘削した後、セグメント(円形のブロック)を組み立ててトンネルの壁を形成します。セグメントは、鉄筋コンクリートや鋼製のものがあり、掘削後のトンネルの強度や耐久性を確保する重要な役割を果たします。

一次覆工としてセグメントを用い、二次覆工としてセグメントの内側にコンクリートを打設します。

セグメントには下記の3種類があります。

- コンクリート系セグメント

- 鋼製セグメント

- 合成セグメント

鋼製セグメントは材質が均一で強度も保証されており比較的軽量ですが、コンクリート系セグメントと比較して施工中の影響により変形が起きやすいです。

セグメント施工上の留意点

①セグメントの組み立ては所定の内空を確保するために正確かつ堅固に施工し、セグメントの目開きや目違い等の防止について精度の高い管理を行います。

②くさび継手はくさび作用を用いてセグメントを引き寄せて締結する継手であり、セグメントの組み立て時間を短縮するためにくさびを先付けする形式のものが主流です。

③ピン挿入型継手はエレクター若しくはシールドジャッキを用いて隣接するセグメントリングにセグメントを押しつけることで締結が完了するため、作業効率がよい継手構造です。

④セグメントの組み立てはエレクターとスライドジャッキを使用して左右に交互に組み立てていき、最後に上部のセグメントを挿入します。

⑤セグメントの損傷防止として1本当たりの推力を低減するために多くのセグメントを使用して所要の推力を得られるようにします。

■シールド工法の留意点

①掘進にあたっては土質や土被りの変化に留意しながら掘削土砂の取り込みすぎやチャンバー内の閉塞を起こさないように切羽の安定をはかる必要があります。

②裏込め注入工は地山のゆるみと沈下を防ぐためにセグメントからの漏水の防止、セグメントの早期安定やトンネルの蛇行防止に役立つため、シールドの掘進と同時か掘進後速やかに行わなければいけません。

③地盤変位を防止するために掘進に伴うシールドと地山との摩擦を低減し、周辺地盤をできるだけ乱さないように左右に曲がることや前後に傾くような蛇行をしないように施工します。

④シールドにローリングが発生した場合はカッターの回転方向を変えることによりシールドに逆となる回転モーメントをあたえ修正します。

⑤シールドテールが通過した直後による沈下あるいは隆起はセグメント外壁と掘削された地山との空隙によって発生する応力開放や過大な裏込め材注入圧が原因で発生することがあります。

⑥セグメントを組み立てる際のシールドジャッキの引き戻し本数は、一度に多くのジャッキを引き戻した際に切羽土圧にシールドが押し戻される可能性があるため、組み立てに伴う必要最小限となるようにします。

コメント