道路

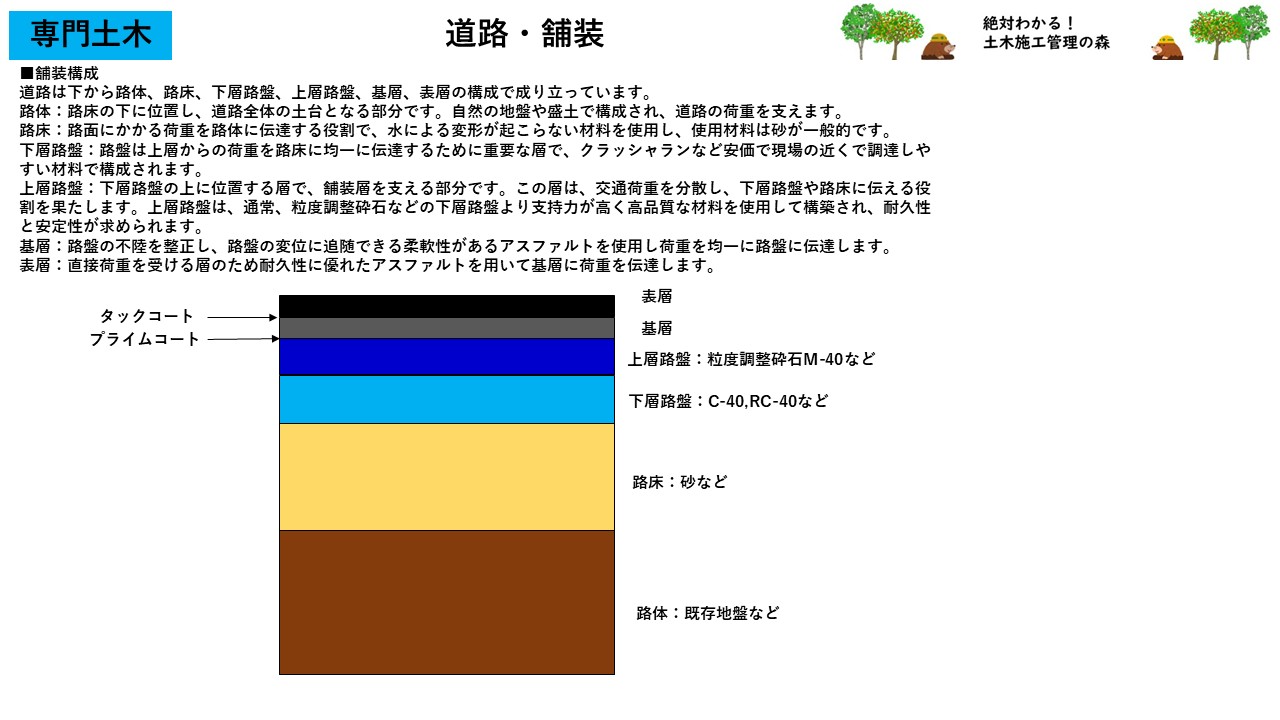

■舗装構成

道路は下から路体、路床、下層路盤、上層路盤、基層、表層の構成で成り立っています。

路体:路床の下に位置し、道路全体の土台となる部分です。自然の地盤や盛土で構成され、道路の荷重を支えます。

路床:路面にかかる荷重を路体に伝達する役割で、水による変形が起こらない材料を使用し、使用材料は砂が一般的です。

下層路盤:路盤は上層からの荷重を路床に均一に伝達するために重要な層で、クラッシャランなど安価で現場の近くで調達しやすい材料で構成されます。

上層路盤:下層路盤の上に位置する層で、舗装層を支える部分です。この層は、交通荷重を分散し、下層路盤や路床に伝える役割を果たします。上層路盤は、通常、粒度調整砕石などの下層路盤より支持力が高く高品質な材料を使用して構築され、耐久性と安定性が求められます。

基層:路盤の不陸を整正し、路盤の変位に追随できる柔軟性があるアスファルトを使用し荷重を均一に路盤に伝達します。

表層:直接荷重を受ける層のため耐久性に優れたアスファルトを用いて基層に荷重を伝達します。

■プライムコート

プライムコートは、道路舗装工事におけるアスファルト乳剤の一種です。主に、路盤とアスファルト層の接着を促進し、舗装の耐久性を向上させるために使用されます。

プライムコートが路盤表面に浸透し、その部分を安定させます。

雨水や表面水の浸透を防ぎ、路盤の劣化を抑えます。

路盤とアスファルト混合物のなじみを良くし、舗装全体の一体化を促進します。

■タックコート

表層と基層の接着を強化するために使用されます。

アスファルト層間の接着を強化し、層間のズレや損傷を防ぎます。層間の結合を強化することで、舗装の一体性を確保します。

路床の施工

■路床の安定処理

CBRが3未満の軟弱度には安定処理工法を施します。

路床の安定処理について

①安定材の混合:路床土にセメントや石灰などの安定材を混合し、支持力を改善します。砂質土にはセメント、粘性土には石灰が適しているとされています。

施工において、不陸整正や仮排水講の設置を行ってからセメントや石灰を混合します。

一般的に路上混合方式で行い、所定の締固め度が確保できることが確認できれば全層を1層で仕上げます。

安定剤の散布完了後にロードスラビライザなどの施工機械を用いて所定の深度まで攪拌します。混合にムラが生じた場合は再攪拌します。

安定剤に生石灰を用いる場合は初回の混合が完了したのちに仮転圧して時間をおき、生石灰の消化をまってから再度混合します。

②置換工法: 路床の一部または全部を不良土から良質な材料に置き換える方法です。これにより、必要な支持力を確保します。

原地盤を所定の深さまで掘削し、掘削面以下を不用意に攪拌しないように留意します。

③締固め:路床を均一に敷き均し、タイヤローラーなどで締め固めることで、安定性を向上させます

■路床施工の留意点

①1層の敷き均し厚さは20cm以下を目安とします。

②切土路床の場合、表面から30cm以内に木の根っこや転石など路床の均一性を損なうものがあれば除去してから転圧します。

③路床が粘性土であった場合は、降雨などによって含水比が高くなり支持力低下を招かないように仮排水講などを設けます。

④仕上げ完了後に締固め不足やたわみの目視確認としてプルフローリング試験を行う場合があります。

路盤の施工

■下層路盤施工の留意点

①1層の敷き均し厚さは20cm以下を目安とします。

②下層路盤における粒状路盤の施工では降雨によって含水比が高くなった場合においては曝気乾燥を行います。

③セメント安定材に用いる下層路盤の骨材は修正CBRが10%以上のものを使用します。

④セメントや石灰による安定処理をおこなったあとは水分蒸発の影響でひび割れや強度付属が発生する可能性があるため路盤面はプライムコートを行う必要があります。

■上層路盤施工の留意点

①上層路盤の安定処理に用いる骨材の最大粒径は40mm以下かつ1層の仕上がり厚さの1/2以下とします。

②粒度調整工法における上層路盤材料の品質規格は修正CBR80%以上、塑性指数4以下とします。

③粒度調整路盤の1層の仕上がり厚さは15cm以下とし、振動ローラを用いる場合は20cm以下とします。またセメント安定処理を施した場合かつ振動ローラを用いた場合は1層の仕上がり厚さを30cm以下とすることができます。

④降雨による洗堀や浸水を防ぐため、上層路盤面にはプライムコートを施します。

⑤セメント安定処理を行う際は安定処理した層にクラックが入ることで伴って発生するリフレクションクラックが発生するため留意して施工します。

■瀝青安定処理

瀝青安定処理とは路盤材料にアスファルトを用いた安定処理で、瀝青安定処理材(加熱アスファルト安定処理路盤材)を用います。

瀝青材料の脱水作用によって骨材同士が結合されることで路盤の耐久性増加が期待できます。

①瀝青安定処理では基層に比べアスファルトの量が少ないため長時間放置するとアスファルトの劣化が進行してしまいます。

②瀝青安定処理路盤の敷き均しはアスファルトフィニッシャーを使用します。アスファルトフィニッシャー以外を使用する場合は材料分離に注意します。

アスファルト舗装

敷き均し

アスファルトの敷き均しにはアスファルトフィニッシャーを使用し、アスファルト混合物の温度が110℃を下回らないように管理しなければいけません。

またアスファルトに規定された温度粘度曲線による最適締固め温度を下回らないように管理します。

施工中に降雨があった場合は敷き均しを中断し、途中まで敷きならしたアスファルトは直ちに締固めを行って仕上げなければいけません。

締固め

アスファルトの締固めは以下の手順で行います。

- 継ぎ目転圧

- 初転圧

- 二次転圧

- 仕上げ転圧

| ★重要★ アスファルト混合物の施工時の温度管理について

アスファルト混合物の現場到着温度は140℃~150℃ 敷き均し時の温度は110℃以上 初転圧時の温度は110℃~140℃ 二次転圧の終了温度は70℃~90℃ 転圧完了後、交通開放時んも温度は50℃以下 |

初転圧では110℃~140℃の材料を10t~12tのロードローラーで1往復程度行います。

二次転圧では70℃~90℃の材料を8t~20tのタイヤローラーを用いて行います、振動ローラを使用する場合もあります。タイヤローラーを用いることで材料の噛み合わせをよくしたり、タイヤによってモルタル分が隙間に入り込むことで密実なものにすることができます。

仕上げ転圧はタイヤ痕などを消すために行い、タイヤローラーやロードローラーを使用します。

■締固めの留意点

①締固め中のローラーは材料を前方に押す動きを小さくするため、勾配の低いほうから高いほうに向かってかつ等速に施工します。

②ローラの線圧が高い場合や材料温度が高すぎる場合、過転圧の場合にヘアクラックが発生することがあります。

③継ぎ目位置は既設舗装の補修の場合を除いて、下層の継ぎ目と同じ位置に継ぎ目を設けてはいけません。

④コールドジョイント部はバーナであぶるなどして既設舗装部分を施工前に加熱しておかなければいけません。

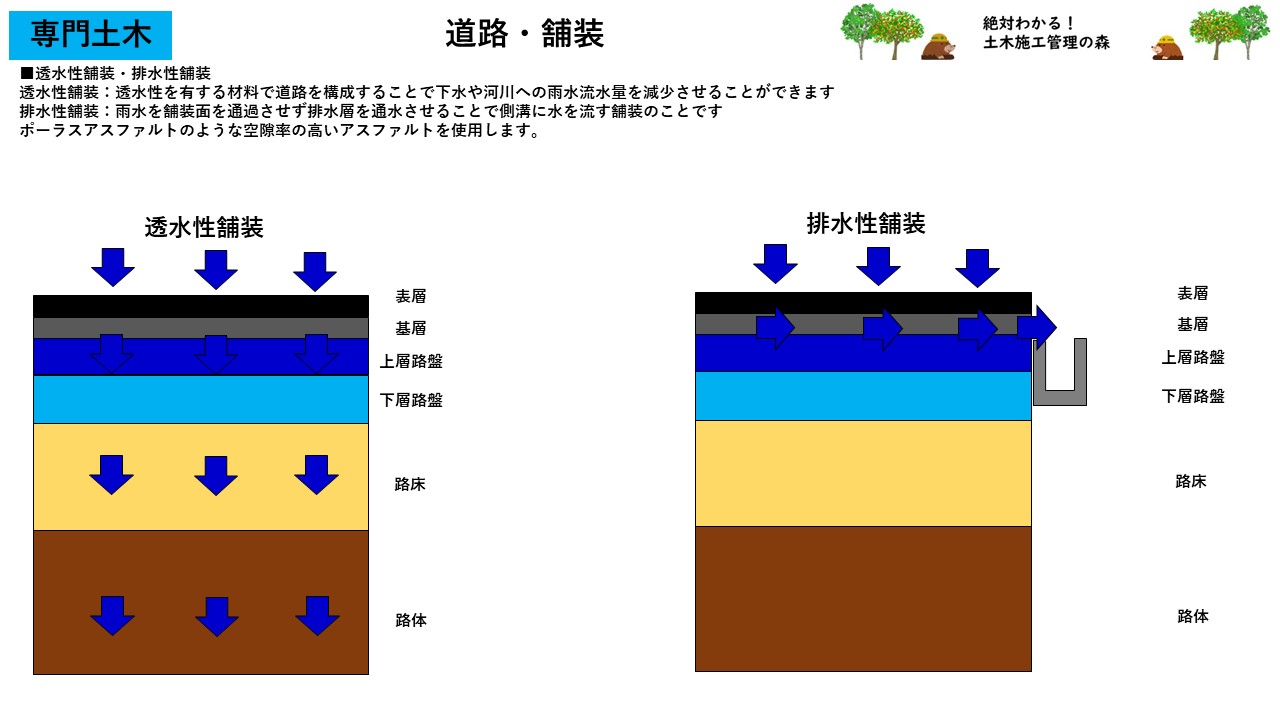

透水性舗装・排水性舗装

透水性舗装は、雨水を舗装面から地中へ浸透させる機能を持つ舗装構造です。これにより水たまりを防ぎ、都市部のヒートアイランド現象の緩和や騒音の軽減など、環境改善に寄与します。

透水性舗装:透水性を有する材料で道路を構成することで下水や河川への雨水流水量を減少させることができます。

排水性舗装:雨水を舗装面を通過させず排水層を通水させることで側溝に水を流す舗装のことです。

ポーラスアスファルトのような空隙率の高いアスファルトを使用します。

■ポーラスアスファルトの留意点

①排水性舗装の表層厚さは粗骨材最大寸法の2.5倍以上とします。

②空隙率を増加させたポーラスアスファルトは粗骨材が多いため、すりつけ最小厚さは粗骨材の最大粒径以上とします。

③ポーラスアスファルトは敷き均し後の温度低下がはやいため敷き均し終了後は直ちに初転圧を行います。

④ポーラスアスファルトの締固めは一般的にタイヤローラーやロードローラーを用いますが、振動ローラを無振動で使用することも可能です。

⑤タイヤローラーでポーラスアスファルトを仕上げ転圧する場合は温度が高すぎるとタイヤに付着することがあるため、表面温度が70℃程度になるまで待ってから行うようにします。

舗装の補修

| 補修工法 | 概要 |

| 打ち換え工法 | 既設舗装の損傷が大きい場合に一部を打ち換える工法 |

| 線状打ち換え工法 | 打ち換え工法の中でも線状ひび割れの場合、線状部分のみ打ち換える工法 |

| オーバーレイ工法 | 既設舗装に厚さ3cm以上のアスファルト混合物を舗設する工法 |

| わだち部オーバーレイ工法 | 摩耗等ですり減ったわだち掘れ部のみをアスファルト舗装する工法 |

| 切削工法 | 道路の平坦性が悪くなった場合に凹凸部を除去しアスファルト舗装する工法 |

| 表面処理工法 | 加熱アスファルト混合物以外の材料で3cm未満の封かん層を舗設する工法 |

| 路上表層再生工法 | 既設アスファルト混合物を加熱・攪拌し新規の材料と添加剤を加え表層を再築する工法 |

わだちぼれに関しては打ち換え工法・わだち部打ち換え工法で対応します。

ひび割れが大きな箇所は表層のみではなく路盤や路床にまでひび割れが及んでいる可能性があるためオーバーレイ工法ではなく、打ち換え工法のほうが好ましいです。

オーバーレイ工法の際、厚みは最大で15cmとします。

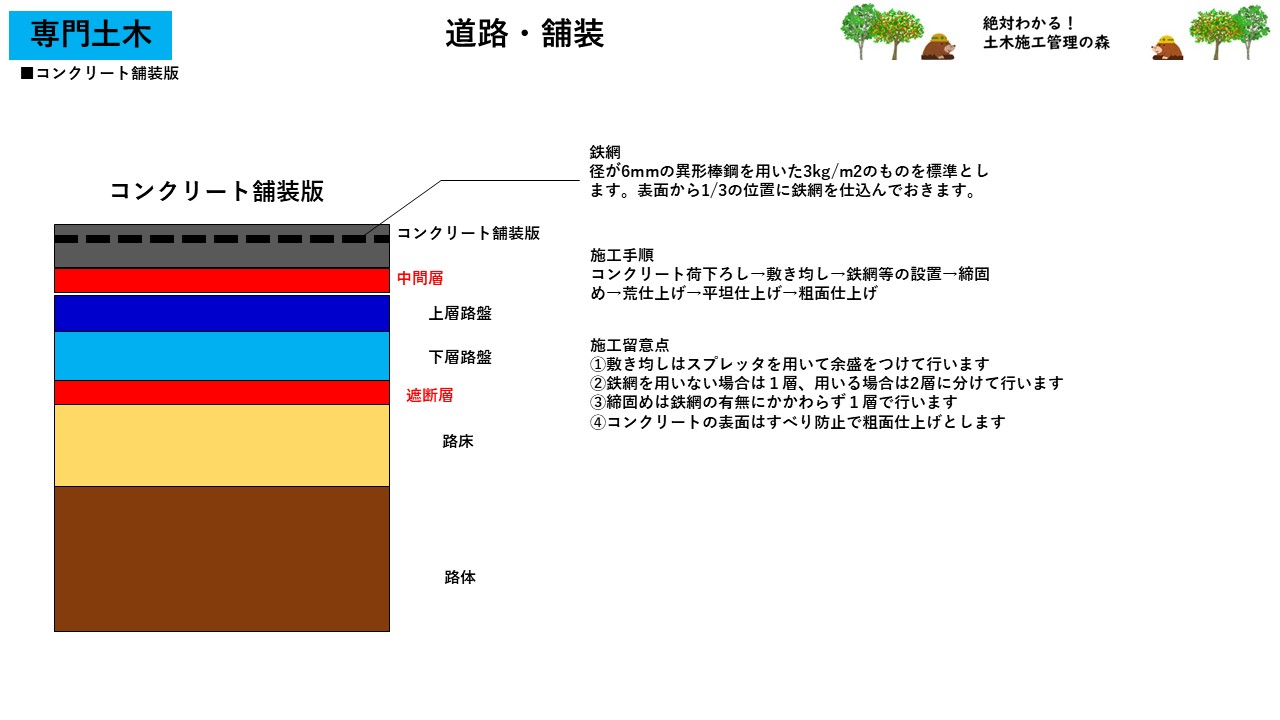

コンクリート舗装

■コンクリート舗装版の構成

コンクリート舗装版では路床がCBR2以下の場合、路床の最上部に厚さ15cm~30cm程度の遮断層を設けます。

また交通量が多い箇所では路盤上部に厚さ4cm程度の中間層をアスファルト混合物を用いて施工します。

鉄網

径が6mmの異形棒鋼を用いた3kg/m2のものを標準とします。表面から1/3の位置に鉄網を仕込んでおきます。

■施工手順

コンクリート荷下ろし→敷き均し→鉄網等の設置→締固め→荒仕上げ→平坦仕上げ→粗面仕上げ

とします。

■施工留意点

①敷き均しはスプレッタを用いて余盛をつけて行います

②鉄網を用いない場合は1層、用いる場合は2層に分けて行います

③締固めは鉄網の有無にかかわらず1層で行います

④コンクリートの表面はすべり防止で粗面仕上げとします

■目地

横目地にはダウエルバーを設けます。ダウエルバーとは、主にコンクリート構造物や舗装に使用される鉄筋の一種で、コンクリートの膨張や収縮による動きに対応しながら、荷重を効率的に伝達する役割を果たします。路面・道路軸に平行に設置し、版厚の1/2の位置に設置します。

以下に横収縮目地に関する図を示します。

(イ)が注入目地材と呼ばれるものです

(ロ)がダウエルバー

(ハ)がチェアと呼ばれるダウエルバーの固定具です

縦目地にはダイバーと呼ばれる異形棒鋼の鉄筋を用います。

コメント