河川堤防

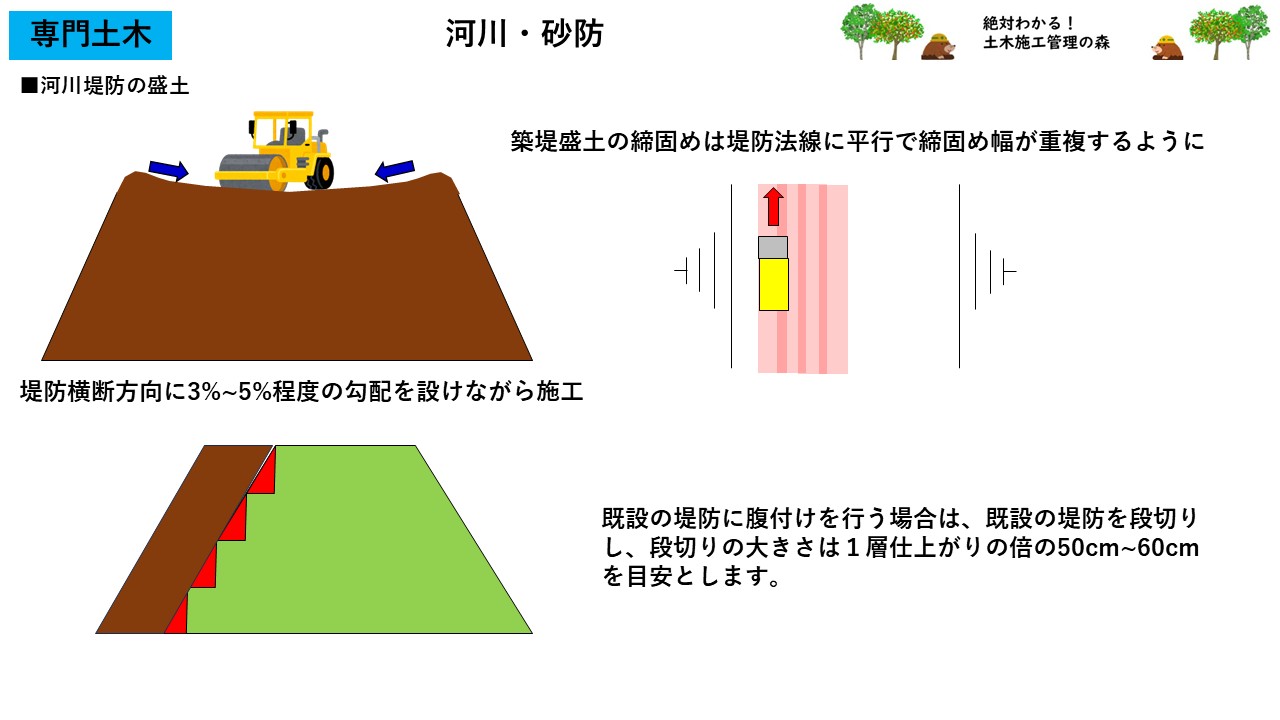

河川堤防の盛土施工

築堤盛土の締固めは堤防法線に平行に行うことが望ましく、締固めに関しては締固め幅が重複するように留意して施工します。

築堤の施工中は法面の一部に雨水が集中して流下した際、法面浸食の原因となるため堤防横断方向に3%~5%程度の勾配を設けながら施工します。

既設の堤防に腹付けを行う場合は、既設の堤防を段切りし、段切りの大きさは1層仕上がりの倍の50cm~60cmを目安とします。

高含水比粘性土が盛土材料として使用される場合、施工機械によるわだち掘れ防止のため、別途の運搬路を設けるほか、接地圧の小さな施工機械を用いて施工します。

築堤盛土の材料

築堤土には粒子の噛み合わせにより強度を発揮する粗粒分と透水係数を小さくする細粒分が適当に配合されている状態が望ましいとされています。

土質の異なる盛土材を使用するときは、川表側に透水性の小さな材料を、川裏側に透水性の大きな材料を用いるようにします。

トラフィカビリティの確保できない土はトレンチを作成し排水を行う、仮置きによる曝気乾燥を行うことで盛土材として使用可能な状態にします。

また石灰を用いて石灰が土中の水分と反応し、脱水させる効果を利用した土質安定処理工法も存在します。

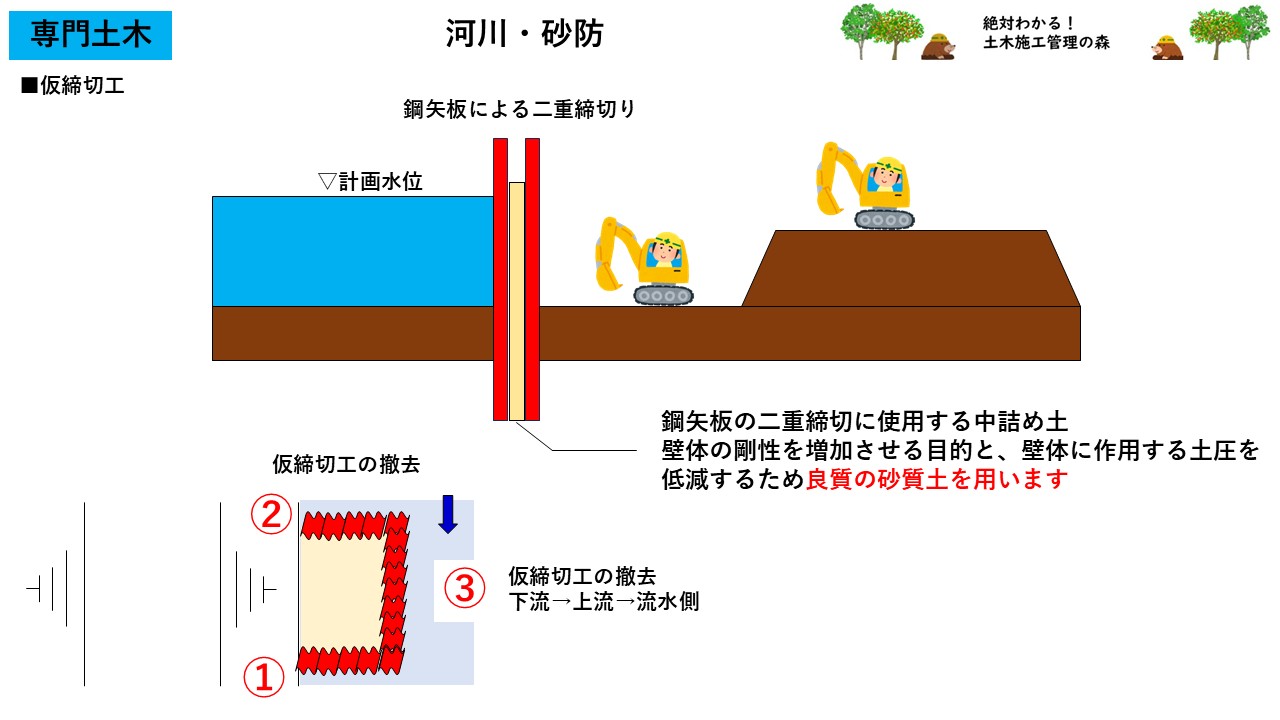

仮締切工法

堤防を開削する場合、仮締切工が完成する前に開削してはいけません。また仮締切工の撤去は堤防の復旧完了後またはゲートなどの代替構造物の完成後でなければいけませんん。

鋼矢板に二重締切内の掘削は鋼矢板の変形やボイリング・ヒービングを監視しながら行います。

鋼矢板の二重締切に使用する中詰め土は、壁体の剛性を増加させる目的と、壁体に作用する土圧を低減するため良質の砂質土で行います。

仮締切工の撤去は施工完了後、仮締切工の内外の土圧・水圧をバランスさせながら撤去する必要があります。流水の影響が考えられる場合は「下流側→上流側→流水側」の順番で撤去していきます。

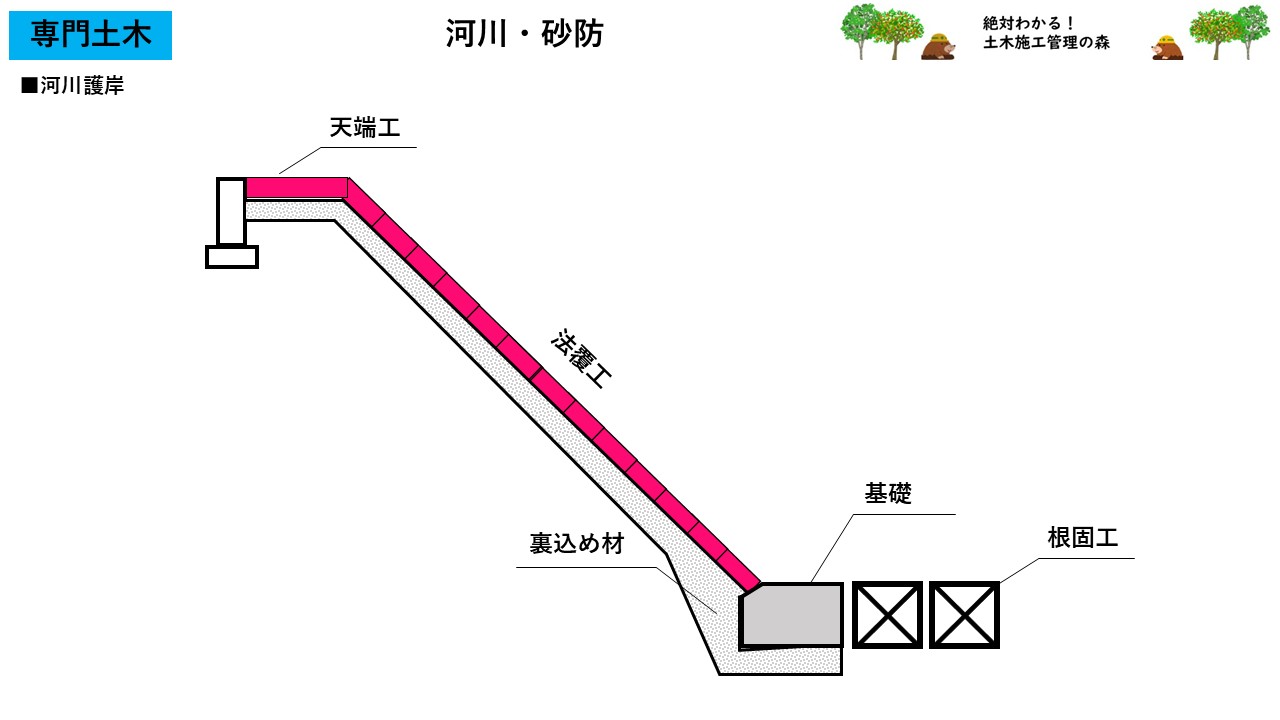

河川護岸

護岸は堤防を河川の浸食に対して保護する目的で施工します。

押えたいポイントは以下の通りです。

①一般的に水抜きは設けず、堀込河道などで残留水圧が大きくなる場合には必要に応じて水抜きを設けます。

②縦帯工は護岸の法肩部の崩落を防ぐために施工され、横帯部は護岸の破損や変位が波及しないために施工します。

③河床が低下傾向にある河川では護岸の基礎を埋め戻す際、可能な限り大きな径の材料で護岸付近の流速を低減する等の工夫が必要になります。

④石系護岸の材料を現地で調達する場合は径の大きな材料を選択的に採取すると河川の土砂が移動しやすくなり河床低下の原因に繋がるおそれがあります。

法覆工

法覆工は大きく5種類に分けられます。

- 石張り、石積み工

- コンクリートブロック張り工

- コンクリート張り工

- 連節ブロック張り工

- 鉄線蛇かご工

1.石張り、石積み工法

石張り、石積み工法には各段の石の高さを揃えて積む布積みと、高さは揃えず上下左右の石をかみ合わせて積む谷積みがあり、一般的に谷積みを原則とします。

また練石張りとは石と石の隙間にモルタルやコンクリートを流し込みながら施工する工法で、空石張りとは石のみの噛み合わせで施工する工法です。

石積みにも練石積みと空石積みがあり、環境保全の考えから空石積みの施工が推奨されています。

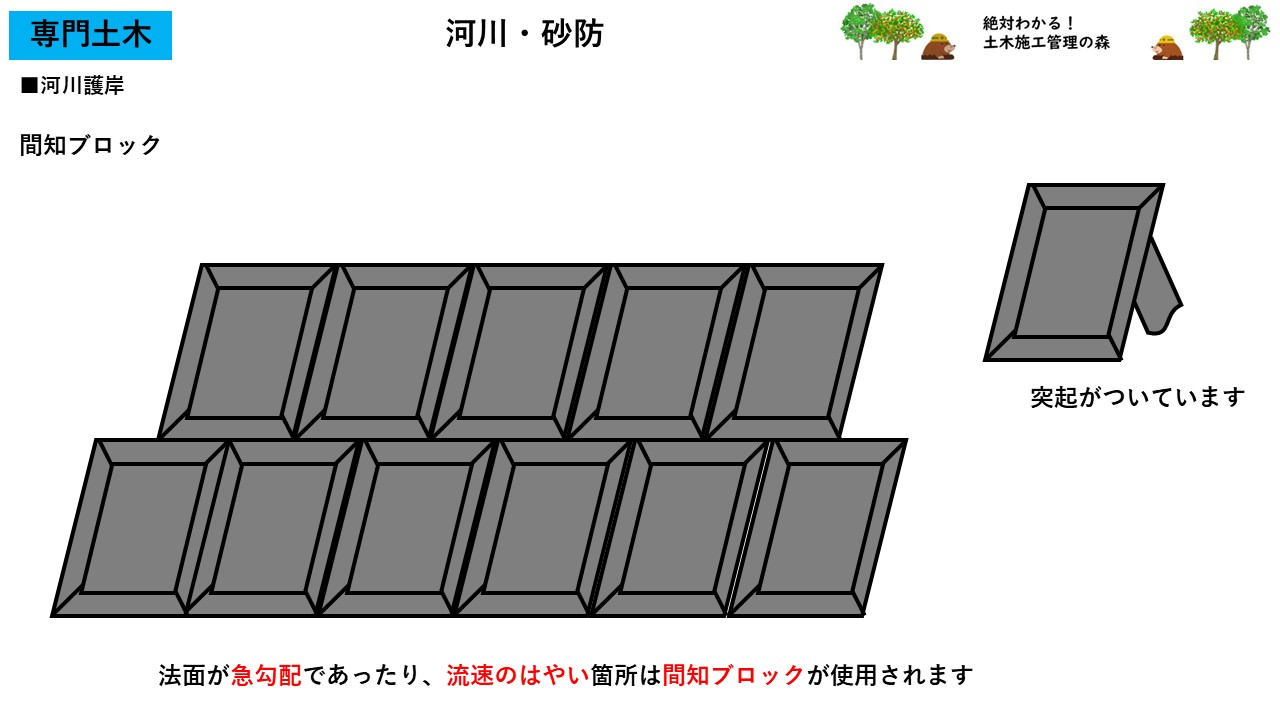

2.コンクリートブロック張り工

コンクリートブロック張り工では平板ブロックを用いた工法と、間知ブロックを用いた工法に分けれらます。

法勾配が2割よりも緩く、流速の遅い箇所は平板ブロックを使用し、法面が急勾配であったり、流速のはやい箇所は間知ブロックが使用されます。

平板ブロックを用いる場合は法面の不同沈下が生じないように法面の締固めを入念に行いブロック間の隙間をモルタル等で確実に充てんします。

3.コンクリート張り工

コンクリート張り工は平張コンクリート工と法枠コンクリート工があります。平張コンクリートは砂利を敷き、その上に硬練りコンクリートを打設する工法です。法枠コンクリート工は斜面上に格子状にモルタル、コンクリートを打設し、枠内に植生工やモルタル吹付を行う工法です。

法枠コンクリート工は法勾配の急な箇所では施工が難しく、1.5割以上の勾配で施工されます。

4.連結(連節)ブロック張り工

法面に敷きならべたプレキャスト製品を現場で鉄筋で連結していく工法です。法勾配が1.5割より緩い場合で使用されます。裏込め材は不要ですが、背面土砂の吸出しを防ぐため吸出し防止材の敷設が必要となります。

5.鉄線蛇かご工

金網に枠を取り付け、パネル状にした籠の中に玉石などを詰める工法です。法勾配が1.5割より緩い場合に使用します。

玉石をいれた鉄線かごでマットのように河床等を覆う工法です。底面で接する地盤で土砂の吸出し現象が発生するため、吸出し防止材の敷設が必要となります。

かごマットは現場での詰石作業を省力化するために蓋網構造とし、かごを工場でほとんど完成された状態で現場に運搬します。

また石と石の隙間は生き物の住処となることもあり環境保全に役立ちます。覆土をすることで植生の復元が期待できます。

根固工

根固工についておさえたいポイントは以下の通りです。

- 流体力に耐える重量であり、護岸基礎全面の河床の洗堀を生じないような敷設量とし、河床変化に追随できる屈とう性のある構造とする

- 根固工の敷設天端高は基礎工天端高と同じにすることを基本として、根固工と法覆工との間に生じる隙間は栗石などで間詰めを行う

- 根固工のブロック重量は現場付近の河床にある転石類の最大級の重量以上とする

- 異形コンクリートブロックの層積みは河床整正を行ってから積み上げるので水深の浅い場所で施工する

- 異形コンクリートブロックの乱積みは深掘れ箇所や水深の深い場所で施工する

- 根固工の破壊が基礎工の破壊に繋がらないように縁切りを行っておく

- 根固ブロックを連結する場合は連結用ナットが抜けないようにボルトのネジ穴をつぶしておく

砂防堰堤

砂防堰堤は、土石流や土砂災害を防ぐために河川や渓流に設置されるダムの一種です。これにより、土砂の流出を抑え、川底の侵食を防ぎ、下流域の被害を軽減する役割を果たします。

■砂防堰堤施工上の留意点

- 樹林を伐採する地域では幼齢樹や苗木となる樹木はできるだけ残し、現場の植栽に活用します

- 現場で発生する余剰コンクリートやコンクリート塊の破片は所定の処分施設に運搬し処分しなければいけません

- 地山掘削に伴う発生土は現場内で流用し、区域外へ搬出しないようにします

- 残土を仮置きする場合、降雨によって土砂が流出しないようにシートなどを被せて養生しておきます

砂防堰堤の構造

参照(鷲巣谷第1砂防堰堤 見学 その7)より

■砂防堰堤の施工

基礎地盤の透水性に問題がある場合はグラウト等の止水工によって改善を図ります。パイピングに対しては堰堤幅を大きくとるか、遮水壁、止水壁を設けます。

砂防堰堤の基礎は一般の所定強度が確保されていても、基礎の不均質性や風化を加味して一定以上の根入れを確保しなければいけません。

基礎の掘削によって緩められた岩盤を取りのぞく岩盤清掃を行い、湧水や漏水の処理を行った後に堤体のコンクリートを打ち込まなければいけません。

砂礫基礎で所定の強度が確保できない場合は堰堤の底幅を広くして応力を分散させたり、基礎杭工法やセメント改良による土質改良等を行い改善を図る必要があります。

また砂礫の上にコンクリートを打ち込む場合は基礎面は水切りを行って泥濘によるコンクリート汚染が起こらないようにしなければいけません。

砂防堰堤の上下流の岩盤余剰掘削部は風化していない岩盤までコンクリートを打ち上げなければいけません。

砂防堰堤の基礎の根入れは岩盤の場合1m以上、砂礫地盤の場合は2m以上とします。

砂礫地盤の仕上げ面付近の掘削は施工機械によって密実な地盤を攪拌しないように50cm程度は人力で施工します。

■砂防堰堤の構造について

水抜き暗渠は施工中の流水の切り替えと、堆砂後の浸透水圧の減殺をはかります。これは数年後に補修が必要になった際に施工を容易にします。

砂防堰堤の水通しの位置は砂防堰堤下流に岩盤と砂礫層があった場合は岩盤側に寄せて設置します。両岸が同じ地質であった場合はその真ん中とします。

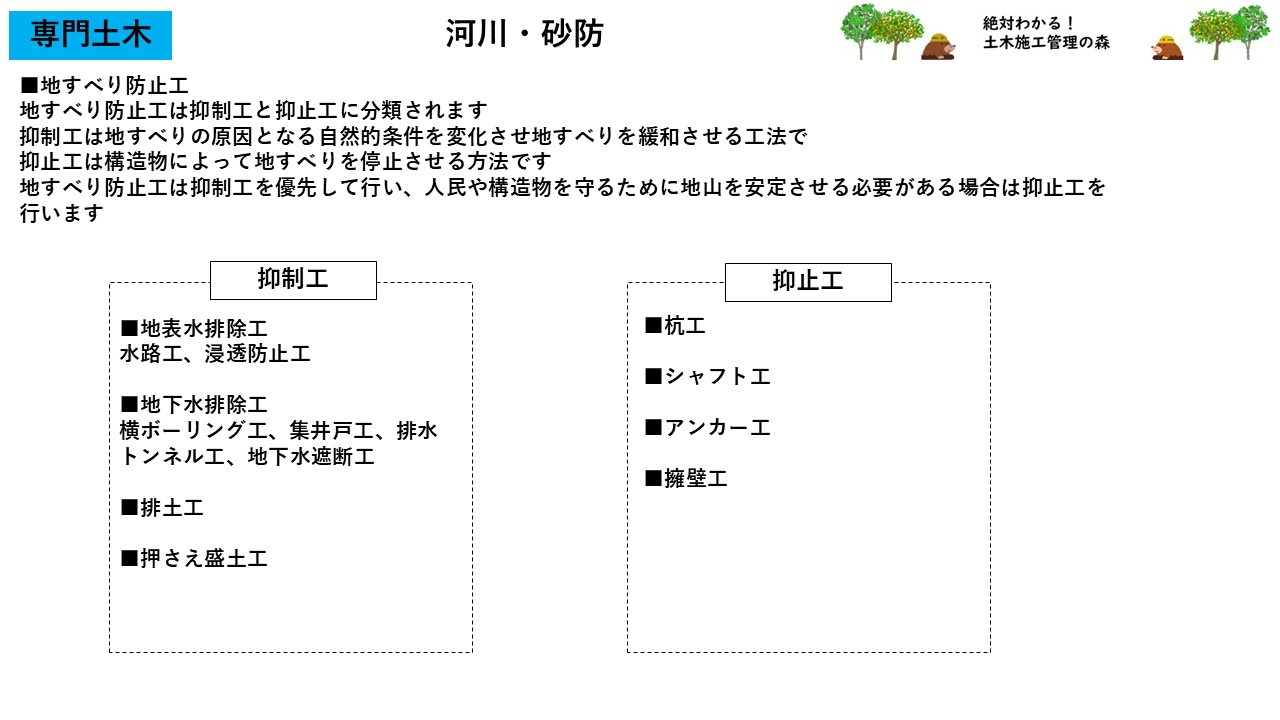

地すべり防止工

地すべり防止工は抑制工と抑止工に分類されます。

抑制工は地すべりの原因となる自然的条件を変化させ地すべりを緩和させる工法で

抑止工は構造物によって地すべりを停止させる方法です。

地すべり防止工は抑制工を優先して行い、人民や構造物を守るために地山を安定させる必要がある場合は抑止工を行います。

抑制工

①地表水排除工

水路工、浸透防止工

②地下水排除工

横ボーリング工、集井戸工、排水トンネル工、地下水遮断工

③排土工

④押さえ盛土工

抑止工

①杭工

②シャフト工

③アンカー工

④擁壁工

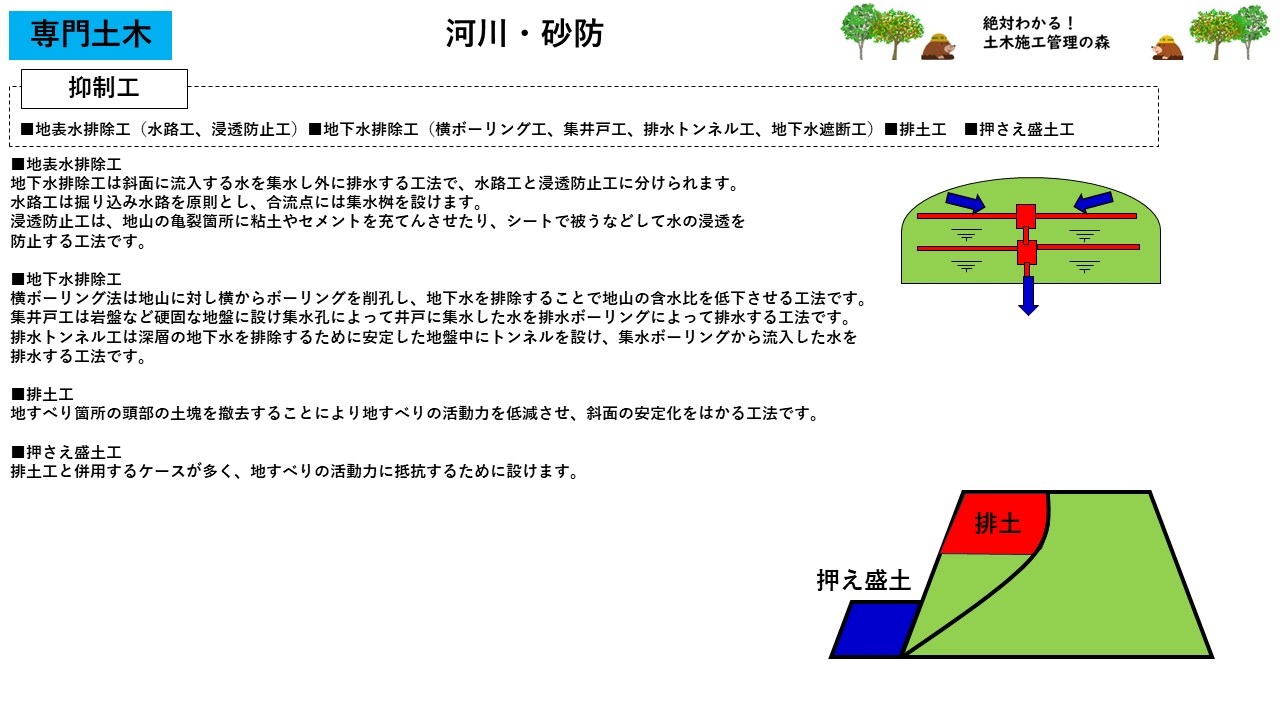

■地表水排除工

地下水排除工は斜面に流入する水を集水し外に排水する工法で、水路工と浸透防止工に分けられます。

水路工は掘り込み水路を原則とし、合流点には集水桝を設けます。

浸透防止工は、地山の亀裂箇所に粘土やセメントを充てんさせたり、シートで被うなどして水の浸透を防止する工法です。

■地下水排除工

横ボーリング法は地山に対し横からボーリングを削孔し、地下水を排除することで地山の含水比を低下させる工法です。

集井戸工は岩盤など硬固な地盤に設け集水孔によって井戸に集水した水を排水ボーリングによって排水する工法です。

排水トンネル工は深層の地下水を排除するために安定した地盤中にトンネルを設け、集水ボーリングから流入した水を排水する工法です。

■排土工

地すべり箇所の頭部の土塊を撤去することにより地すべりの活動力を低減させ、斜面の安定化をはかる工法です。

■押さえ盛土工

排土工と併用するケースが多く、地すべりの活動力に抵抗するために設けます。

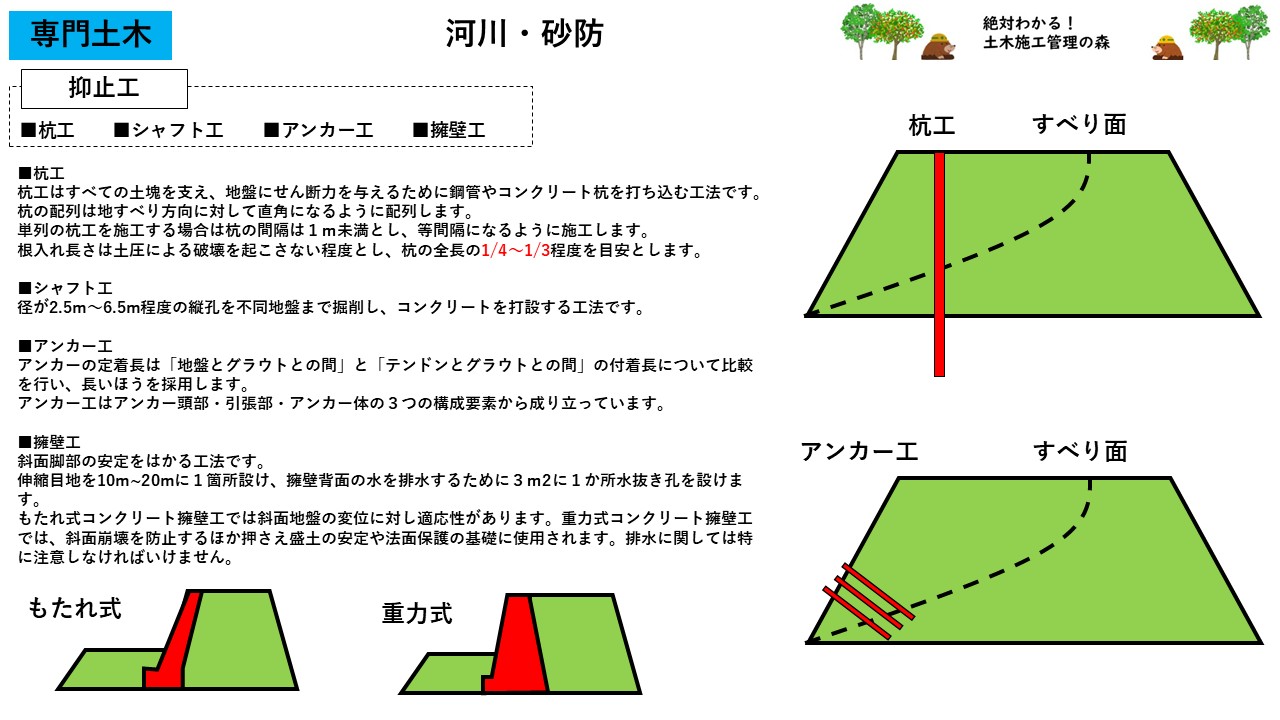

■杭工

杭工はすべての土塊を支え、地盤にせん断力を与えるために鋼管やコンクリート杭を打ち込む工法です。

杭の配列は地すべり方向に対して直角になるように配列します。

単列の杭工を施工する場合は杭の間隔は1m未満とし、等間隔になるように施工します。

根入れ長さは土圧による破壊を起こさない程度とし、杭の全長の1/4~1/3程度を目安とします。

■シャフト工

径が2.5m~6.5m程度の縦孔を不同地盤まで掘削し、コンクリートを打設する工法です。

■アンカー工

アンカーの定着長は「地盤とグラウトとの間」と「テンドンとグラウトとの間」の付着長について比較を行い、長いほうを採用します。

アンカー工はアンカー頭部・引張部・アンカー体の3つの構成要素から成り立っています。

■擁壁工

斜面脚部の安定をはかる工法です。

伸縮目地を10m~20mに1箇所設け、擁壁背面の水を排水するために3m2に1か所水抜き孔を設けます。

もたれ式コンクリート擁壁工では斜面地盤の変位に対し適応性があります。重力式コンクリート擁壁工では、斜面崩壊を防止するほか押さえ盛土の安定や法面保護の基礎に使用されます。排水に関しては特に注意しなければいけません。

渓流保全工

渓流保全工とは、主に渓流やその周辺地域を保全するための工事や施設を指します。この工事は、洪水や土砂災害を防ぎ、地域の安全を確保することを目的としています。また、渓流の生態系や景観を保護し、自然環境との調和を図ることも重要な役割です。

渓流保全工には以下の4つが挙げられます。

- 床固工

- 護岸工

- 帯工

- 水制工

■床固工

床固工は、河川や渓流の縦侵食を防ぎ、河床の安定を図るための構造物です。この工事は、河床の勾配を緩やかにし、侵食による土砂の流出を抑える役割を果たします。特に、急流地域や土砂災害のリスクが高い場所で設置されることが多いです。

一般的に重力式擁壁が用いられます。地すべり地や軟弱地盤では枠床固工やブロック床固工が施工されます。

護岸工の下流に設置することにより、基礎部を保護する目的も含みます。

■護岸工

渓岸の崩落防止、横浸食防止、床固工の袖部保護のために設けます。

護岸工の廃部に湧水が多い場合は水抜き孔を設けます。

■帯工

渓流保全工における帯工は、河川や渓流の横断方向に設置される構造物で、主に河床の安定化や侵食防止を目的としています。帯工は、河床の勾配を調整し、水流のエネルギーを分散させることで、土砂の流出を抑え、渓流の安全性を確保します。

帯工には以下の種類があります:

横帯工: 河川の横断方向に設置されるもので、水流を制御し、河床の侵食を防ぐ役割を果たします。

縦帯工: 河川の縦断方向に設置されるもので、河床の安定化や土砂の流出防止を目的としています。

これらの帯工は、渓流保全工の一部として、床固工や護岸工などと組み合わせて使用されることが多いです。設計や施工においては、地域の地形や水流特性を考慮し、最適な配置が求められます。

天端高と計画渓床高を同一として段差は設けません。

■水制工

渓流保全工における水制工は、河川や渓流の流れを制御し、河床や渓岸の侵食を防ぐための構造物です。水流の方向や速度を調整することで、土砂の流出を抑え、渓流の安定性を確保する役割を果たします。

頭部を渓床にいれない非越流水制工を設置します。

渓流保全工

コメント