ダム

ダムの基礎掘削と基礎処理

ダムの基礎処理として最も一般的な工法が「グラウチング」と呼ばれる工法です。

グラウチングとは岩盤の掘削面にボーリングを掘り、そこにセメントを主材料とするセメントグラウトを流し込むことで、岩盤を硬固なものにし遮水性をもたせます。

グラウチングはさらに3つの工法に分けることができます。

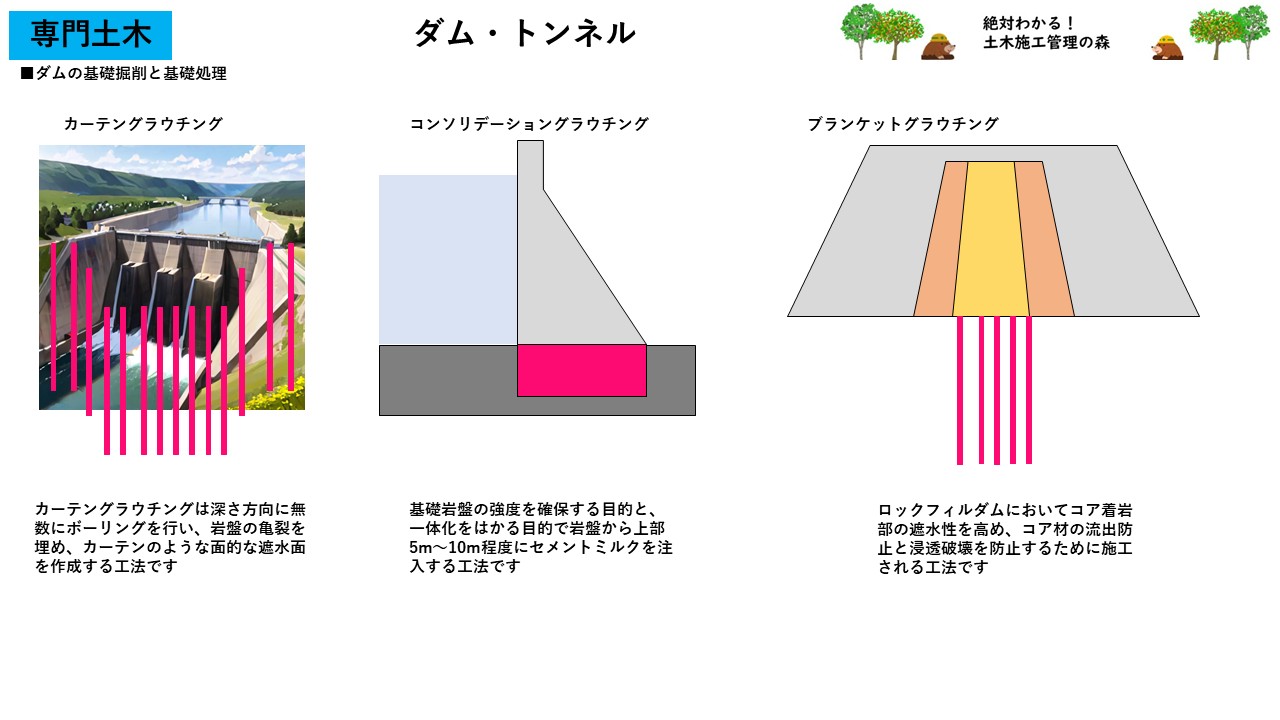

- カーテングラウチング

- コンソリデーショングラウチング

- ブランケットグラウチング

カーテングラウチング

岩盤には亀裂などがあるため、そのままダムを施工してしまうと、貯水池から岩盤通して水が漏れ出てしまうおそれがあります。カーテングラウチングは深さ方向に無数にボーリングを行い、岩盤の亀裂を埋め、カーテンのような面的な遮水面を作成する工法です。

コンソリデーショングラウチング

基礎岩盤の強度を確保する目的と、一体化をはかる目的で岩盤から上部5m~10m程度にセメントミルクを注入する工法です。

ブランケットグラウチング

ロックフィルダムにおいてコア着岩部の遮水性を高め、コア材の流出防止と浸透破壊を防止するために施工される工法です。

■グラウチングの施工

グラウチングの施工は大きく分けて2種類です。

- ステージ注入工法

- パッカー注入工法

ステージ注入工法

削孔とグラウトの注入を交互に繰り返し行う工法です。

上位ステージから下位ステージに向かって施工していきます。

孔壁の崩落によるジャーミングの危険性が少なく、より確実な施工が可能なため、ステージ注入工法が標準の施工法となります。

パッカー注入工法

注入孔を一度に全長分掘削して、パッカーを用いて上に向かって注入していく工法です。

その他特殊な工法として二重管式注入工法があります。

■グラウチングの施工上留意点

①グラウチングはセメントミルクの濃度の薄いものから施工して濃いものに切り替えて施工します。

②カーテングラウチングの施工位置はコンクリートダムの場合は上流フーチング又は堤内通路から行います。

ダムの施工

■ダムの打設方法

ダムの打設方法は大きく2つに分けられます。

- 柱状工法

- 面状工法

柱状工法

柱状工法はブロック内のコンクリート量を減らし、水和熱によるひび割れを防止し、一定のブロック割で打設していく工法です。

柱状工法には縦目地・横目地ともに設ける柱ブロック工法と、横目地のみを設け、1リフト差のまま打ち継いでいく柱レヤー工法があります。

面状工法

低リフト・大区画にコンクリートを打設していく工法です。

面状工法の中でも代表的な工法は以下の通りです。

①RCD工法:超硬練りのコンクリートをブルドーザを用いて敷き均し、振動ローラで締め固める工法です。

0.75mリフトの場合には3層、1mリフトの場合には4層と薄く敷き均したあと振動ローラで締め固めます。

1時間当たり2mm以上の降雨で中止することが多いです。

練り混ぜから締固めまでの許容時間は夏季で3時間程度、冬季で4時間程度を標準とします。

振動目地切機で横目地を設置します。

②拡張レヤー工法(ELCM):スランプを有したコンクリートで打設し、目地は打設中に設ける工法です。そのため一度に複数ブロックの大区画を打設することが可能です。

1時間あたり4mm以上の降雨で中止することが多いです。

■重力式ダムの各部位に関する事項

①着岩コンクリート:岩盤との付着及び不陸のある岩盤に対しても容易に打ち込めて、一体性を確保できるコンクリート

②外部コンクリート:所要の水密性、すりへり抵抗性、凍結融解に対する抵抗性を有したコンクリート

③内部コンクリート:発熱量が小さく、水圧等の作用を自重で支えられる機能をもち、所要の単位体積重量と強度が要求されるコンクリート

④構造用コンクリート:鉄筋や埋設構造物との付着、鉄筋や型枠など狭所での施工性にも優れているコンクリート

■目地について

横目地は貯水池からの漏水経路となるため横目地の上流付近では主副2枚の止水板を設置しなければいけません。

また横目地間隔は15mを目安とします。

トンネル

トンネルの観察・計測

トンネルの観測・計測の目的は施工中に切羽の状況や既施工区域の支保工部材、周辺地山の安全性を確認し、現場の実情にあった設計に修正して工事の安全性と経済性を確保することにあります。

観察・計測の項目

①坑内から切羽の観察調査

②内空変位検査

③天端沈下観測

④坑外からの地表等の観察調査

⑤地表面沈下測定

観察・調査結果は施工中のトンネルの現状を把握して支保工パターンなどを施工に反映させるため速やかに整理しなければいけません。

測定頻度は地山と支保工の挙動の経時変化や距離変化が把握できるように掘削前後は密に、切羽が離れるにしたがって疎になるように設定します。

山岳工法における掘削工法

掘削工法は大きく4つに分類できます。

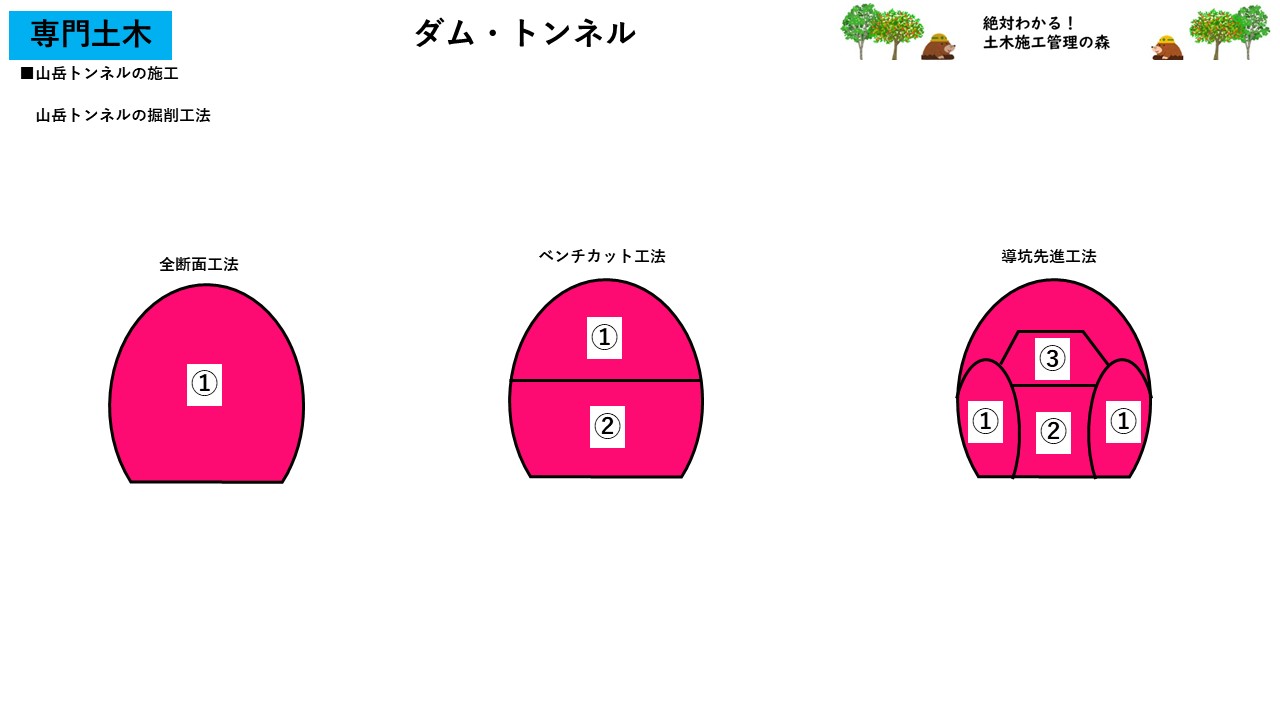

- 全断面工法

- ベンチカット工法

- 補助ベンチ付き全断面工法

- 導坑先進工法

全断面工法

小断面トンネルで一般的に用いる工法です。中断面~大断面トンネルでは安定した地盤でのみ適用します。

施工途中の地山条件に対する順応性は低いです。

ベンチカット工法

上部半断面と下部半断面に分割して交互に掘進する工法です。地山の良否に応じてベンチ長を決定します。

補助ベンチ付き全断面工法

短いベンチを付けながら全断面を掘削していくことによって切羽の安定を図りながら施工する工法です。メリットとして支保工を早期に閉合することができ、安定した状態で施工することができます。

導坑先進工法

トンネル掘削において先に小規模な導坑を掘削し、その後本坑を拡張していく工法です。この方法は、地質の確認や排水の確保、掘削時の安定性向上などの目的で採用されます。導坑設置位置によって頂設導坑、中央導坑、底設導坑などがあります。

側壁脚部の地盤支持力が不足する場合や土被りが小さい地山で地表面沈下を抑制するために施工されることがあります。

切羽安定対策

支保工が完成するまで切羽が安定しない場合は切羽安定対策を講じる必要があります。

①天端部の安定対策

- 充てん式フォアポーリング:切羽天端前方に向けてセメントミルクやモルタルを充てんする工法です。

- 注入式フォアポーリング:セメントミルクやウレタン、シリカレジン等を圧力注入する工法です。

- 長尺フォアパイリング:5m以上の鋼管を断層破砕帯など不安定な地盤に打ち込み、先行変位を抑制する工法です。

②鏡面の安定対策

- 鏡吹付コンクリート:切羽面に3~5cm程度のコンクリート吹付を行う工法です。

- 鏡ボルト:鏡面にロックボルトを打設し安定をはかる工法です。

- 注入工法

③脚部の安定対策

- 仮インバート:切羽の近傍及び後方でコンクリート吹付を行う工法です。

- レッグパイル

- ウィングリブ付き鋼製支保工

④地下水対策

- 水抜きボーリング

- 水抜き坑

- ウェルポイント

トンネルの支保工

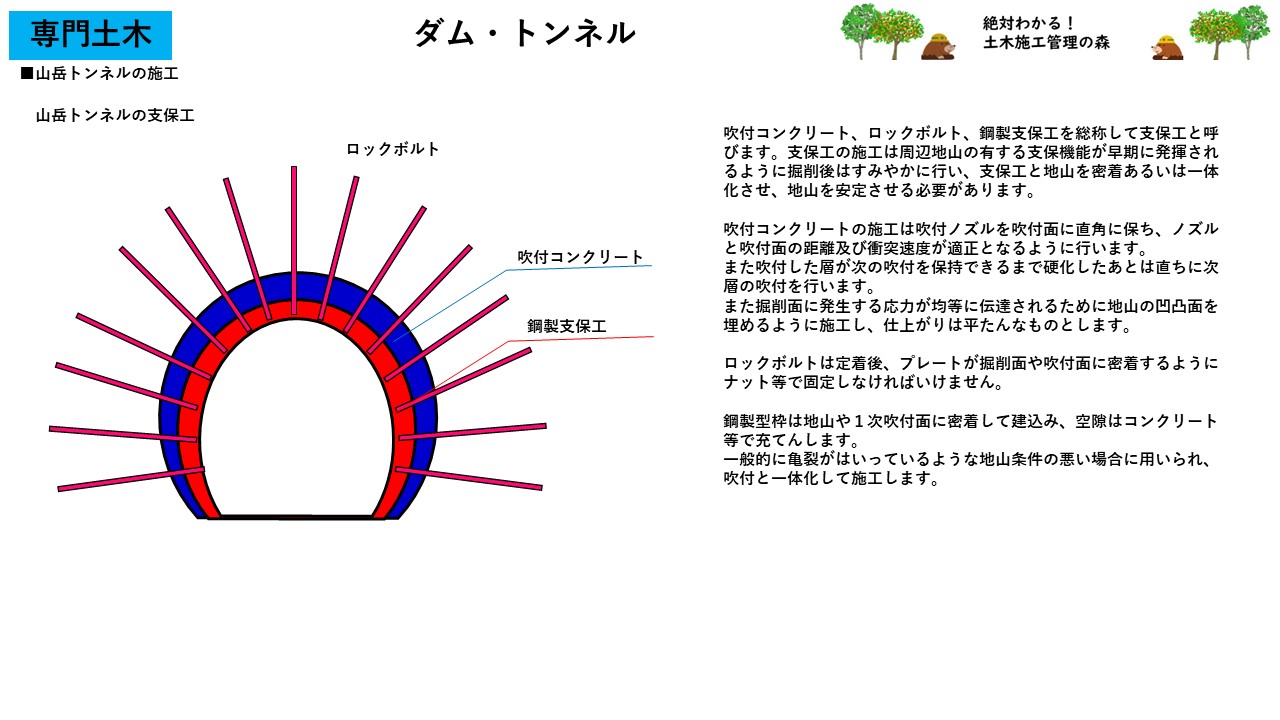

吹付コンクリート、ロックボルト、鋼製支保工を総称して支保工と呼びます。支保工の施工は周辺地山の有する支保機能が早期に発揮されるように掘削後はすみやかに行い、支保工と地山を密着あるいは一体化させ、地山を安定させる必要があります。

吹付コンクリートの施工は吹付ノズルを吹付面に直角に保ち、ノズルと吹付面の距離及び衝突速度が適正となるように行います。

また吹付した層が次の吹付を保持できるまで硬化したあとは直ちに次層の吹付を行います。

また掘削面に発生する応力が均等に伝達されるために地山の凹凸面を埋めるように施工し、仕上がりは平たんなものとします。

ロックボルトは定着後、プレートが掘削面や吹付面に密着するようにナット等で固定しなければいけません。

鋼製型枠は地山や1次吹付面に密着して建込み、空隙はコンクリート等で充てんします。

一般的に亀裂がはいっているような地山条件の悪い場合に用いられ、吹付と一体化して施工します。

覆工

覆工コンクリートの施工は原則として地山の内空変位が収束したことを確認してから施工します。

以下留意点を示します。

①型枠に偏圧がかからないように左右均等かつ水平に打設します

②妻側などからブリーディング水や空気が抜けるように考慮します

③打設に使用する吹上口は空気溜まりによる空隙が発生しないように既設コンクリート側に1か所設けます。

コメント