骨材の試験方法

骨材の試験方法についてです。幾つかピックアップして紹介します。

要点を抑えながら覚えていきたいです。

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法

JIS A 1104 骨材の単位容積質量及び安定性試験方法

JIS A 1105 細骨材の有機不純物試験方法

JIS A 1122 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法

JIS A 1137 骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)

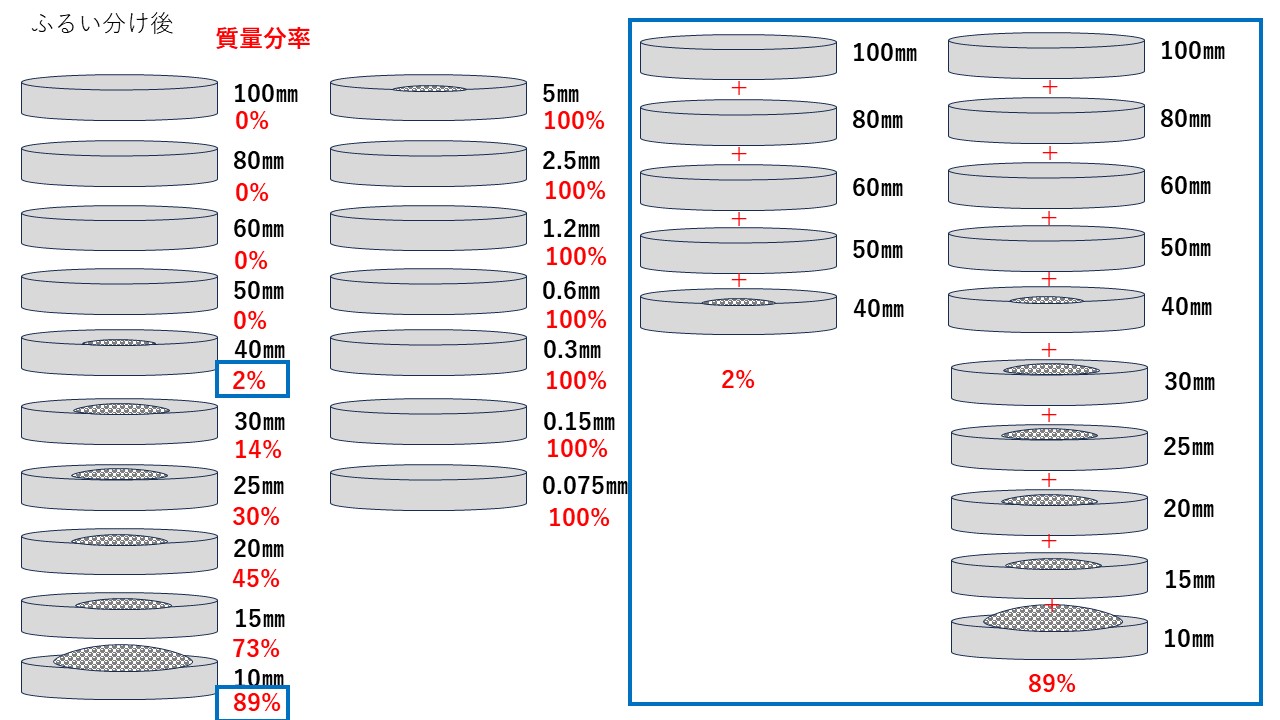

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法

JIS A 1102より、ふるい分け試験には17種類のふるいを使用する。

0.075 mm,0.15 mm,0.3 mm,0.6 mm, 1.2 mm,2.5 mm,5 mm,10 mm,15 mm,20 mm,25 mm,30 mm,40 mm,50 mm,60 mm,80 mm,100 mm

機械によってふるい分ける場合は、受皿の上にふるい目の細かいふるいから順番に積み重ね、最上部に試料を置く。

1分間に各ふるいを通過するものが,全試料質量の0.1 %以下となるまでふるい分けを実施する。

対象とするふるい及びそれよりふるい目が大きい全てのふるいの、連続する各ふるいの間にとどまる質量分率(%)の累計をそのふるいにとどまる質量分率する。

詳しくは以前紹介させて頂いた内容をご覧ください!

詳しくは以前紹介させて頂いた内容をご覧ください!

【コンクリート技士】骨材のふるい分け試験と粗粒率 | 絶対わかる土木施工管理の森 (wakaru-civilengineering.com)

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法

①試料を覆うまで水を加える

②水中で試料を手で激しくかき回し、濁らせるように細かい粒子を粗い粒子から分離させる。

③洗い水を0.075 mmふるいにかける

④ふるいに留まった試料を炉乾燥させる

⑤ふるいにかける前の乾燥質量とふるいにかけた後の乾燥質量を比較し、0.075mmふるいを通過する微粒分量を求める

骨材中の微粒分量(%) =(m1-m2)/m1 ×100

m1: 洗う前の試料の乾燥質量(g)

m2: 洗った後の試料の乾燥質量(g)

★覚える要点★

0.075 mmふるいを通過する絶対乾燥質量の百分率を求める試験

JIS A 1104 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法

骨材の単位容積質量

試料を棒つきにより詰め、骨材の表面をならした後、容器の中の試料の質量(m1)をはかる。

試料は絶乾状態とする。ただし、粗骨材の場合は気乾状態でもよい。

T=m1/V

T: 骨材の単位容積質量(kg/L)

V: 容器の容積(L)

m1: 容器中の試料の質量(kg)

※気乾状態の試料を用いて試験を行い、含水率の測定を行った場合は次の式による。

T=(m1/V)*(md/m2)

m2: 含水率測定に用いた試料の乾燥前の質量(kg)

md: 含水率測定に用いた試料の乾燥後の質量(kg)

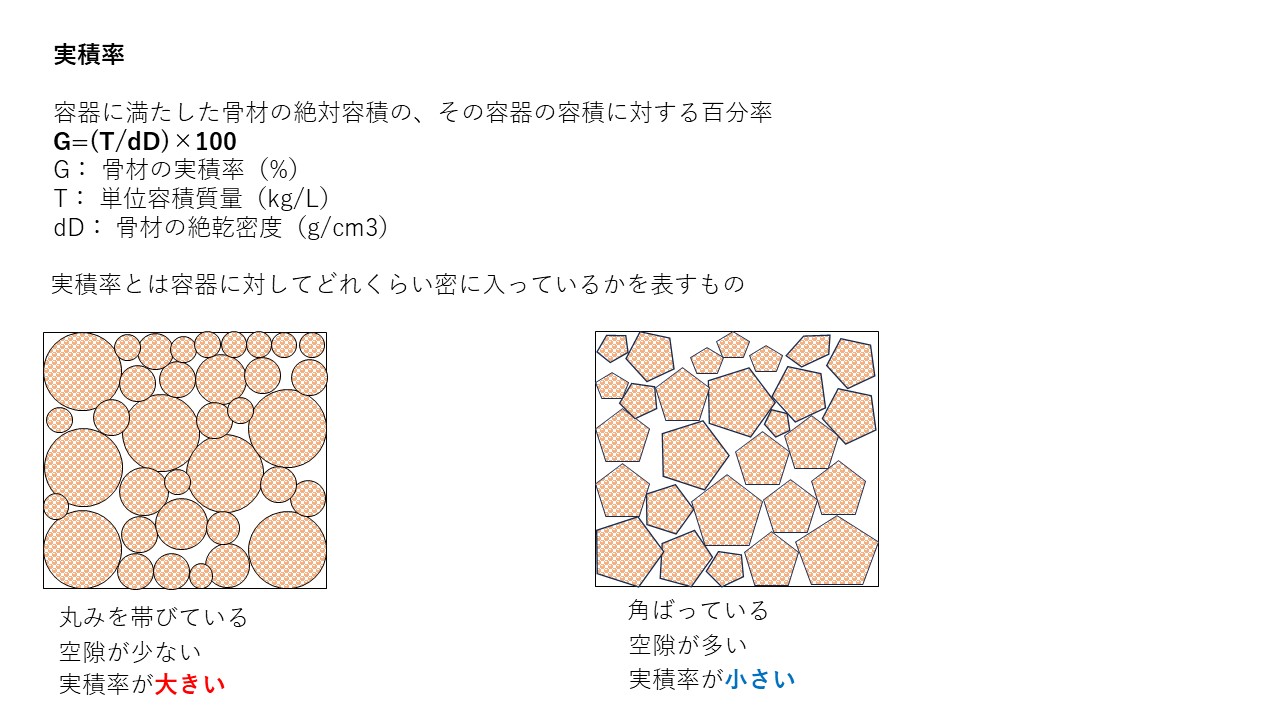

実積率

容器に満たした骨材の絶対容積の、その容器の容積に対する百分率。

G=(T/dD)×100

G: 骨材の実積率(%)

T: 単位容積質量(kg/L)

dD: 骨材の絶乾密度(g/cm3)

★覚える要点★

試料は絶乾状態とする(ただし、粗骨材の場合は気乾状態でもよい)

実積率とは容器に満たした骨材の絶対容積の、その容器の容積に対する百分率

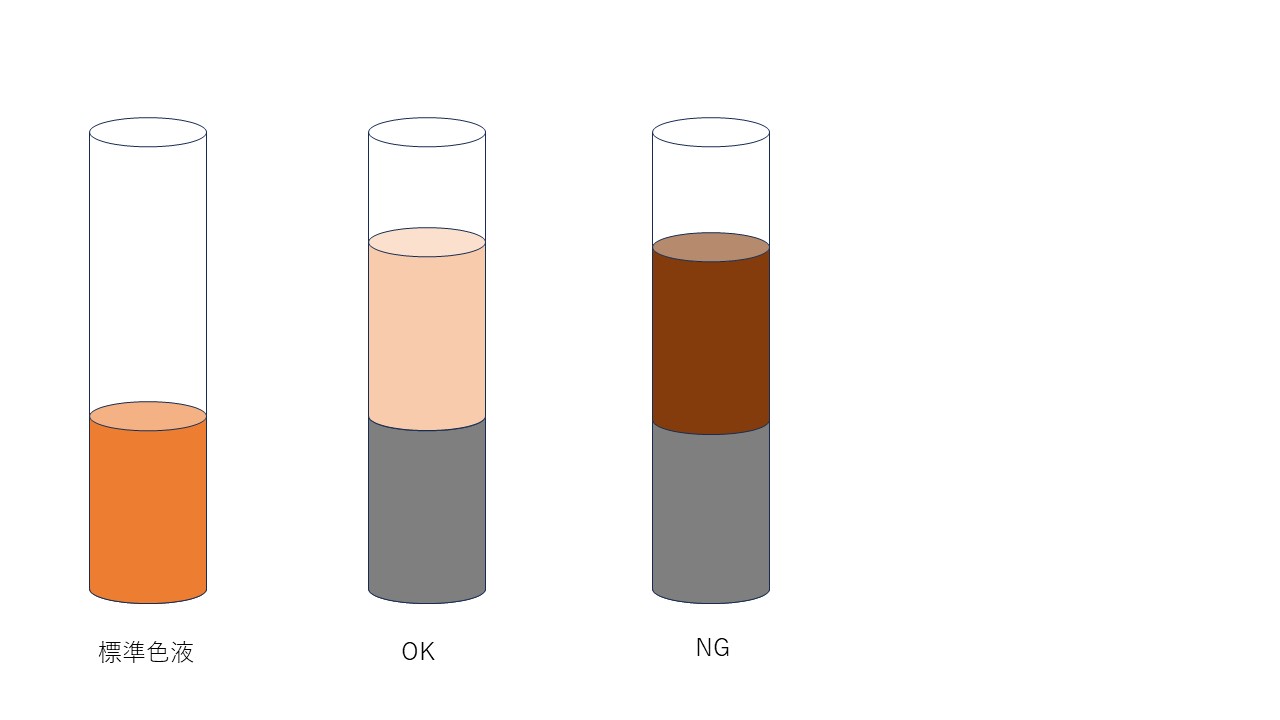

JIS A 1105 細骨材の有機不純物試験方法

①試料をガラス容器に入れる

②これに3.0 %水酸化ナトリウム溶液を加える。

③容器に栓をしてよくふり混ぜる。

④蓋をしたまま24時間以上静置した後、試料の上部の溶液の色と標準色液(試料を入れていない水酸化ナトリウム溶液)の色との濃淡を目視で比べる

⑤標準溶液より色が淡いor同じであればOK、濃い場合はNG

(ただし有機不純物を含む細骨材のモルタルの圧縮強度による試験方法(JIS A1142)により、モルタルの圧縮強度が問題が無い場合はOK)

★覚える要点★

試料と3.0 %水酸化ナトリウム溶液を振りまぜ24時間放置し標準色液との濃淡を比較する

標準溶液より色が淡いor同じであればOK、濃い場合はNG

JIS A 1122 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験(JIS A 1122)

→骨材の耐凍害性を評価する試験

骨材に含まれる水が凍結する際に作用する膨張圧を硫酸ナトリウムの結晶圧による破壊作用で模した骨材の安定性試験

①ふるい分けした各試料を硫酸ナトリウム飽和溶液中に浸す

②16〜18時間浸漬させる

③1時間に40±10℃の割合で上げ105±5℃の温度で4〜6時間乾燥させる

①~③を5回繰り返す

④水で洗浄し、炉乾燥させ、各ふるいで再度ふるう

⑤この過程で損失した質量を計測する

★覚える要点★

吸水率が高い骨材は、凍害を引き起こすリスクが高い

空隙の多い骨材は吸水率が高くなることから、安定性試験における硫酸ナトリウム飽和溶液の浸透による影響を受けやすいため、吸水率が大きいほど、安定性試験での損失量は大きい

JIS A 1137 骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法

粘土塊とは

骨材試料から微粒分を分離させた後に、24時間吸水させて、指で押したときに細かく粉砕できるものとしている

試験試料

細骨材:1.2mmふるい

粗骨材:5mmふるい

にとどまる骨材試料を用いる

試験方法

24時間吸水させたあと指で粘土塊を粉砕し、

細骨材:0.6mmふるい

粗骨材:2.5mmふるい

にかけながら洗浄し炉乾燥させる

算出式

C=(mD1-mD2)/mD1 ×100

C: 粘土塊量(%)

mD1: 試験前の試料の乾燥質量(g)

mD2: 試験後の試料の乾燥質量(g)

★覚える要点★

粘土塊は水を含むと崩壊することからコンクリートの弱部となる

粘土塊とは骨材試料から微粒分を分離させた後に、24時間吸水させて、指で押したときに細かく粉砕できるものと定義されている

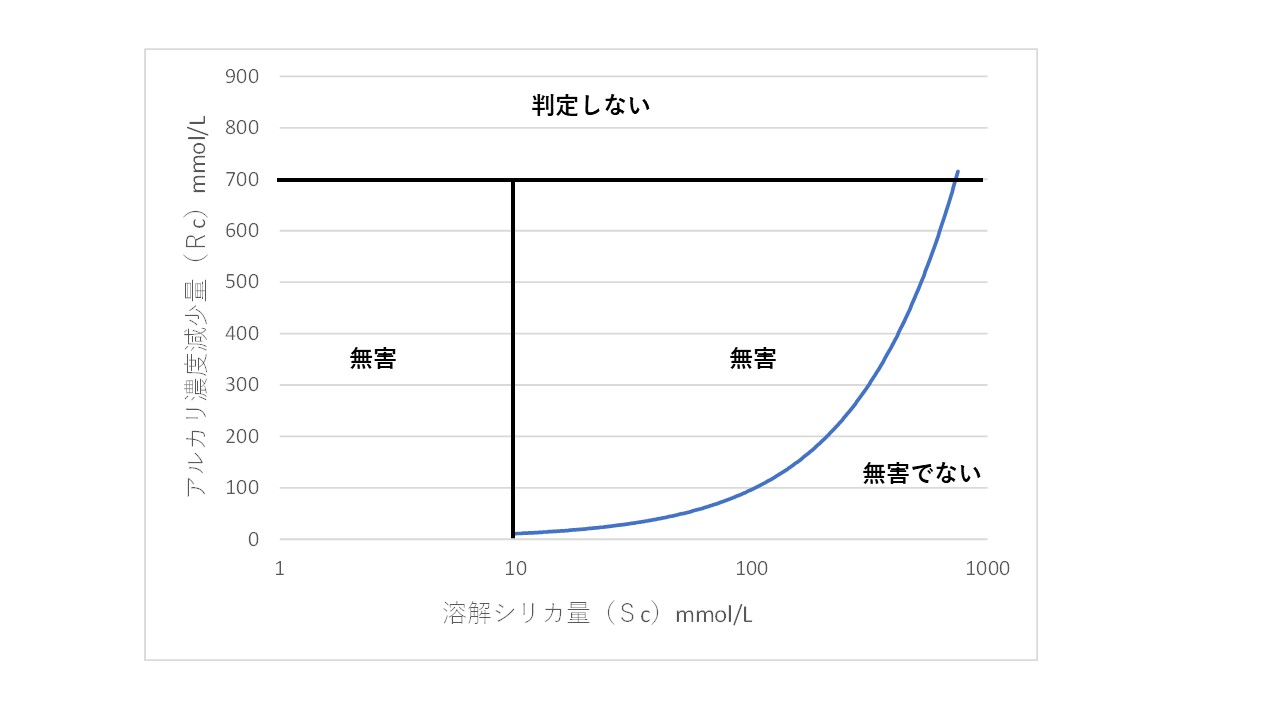

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)

骨材のアルカリシリカ反応

骨材中の反応性を持つシリカと、コンクリートに含まれるアルカリ性水溶液が反応することによってシリカゲルを生じさせ、シリカゲルが吸水して膨張し、コンクリートにひび割れを生じさせる現象

化学法はコンクリート試料の溶解シリカ量(Sc)とアルカリ濃度減少量(Rc)を測定する。

①溶解シリカ量(Sc)が10mmol/l以上で、アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/l未満の範囲

溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度減少量(Rc)未満となる場合、この骨材を“無害”と判定し、溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度減少量(Rc)以上となる場合、その骨材を“無害でない”と判定する。

②溶解シリカ量(Sc)が10mmol/l未満でアルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/l未満の範囲

その骨材を“無害”と判定する。

③アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/l以上の範囲

判定しない。

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)

①40*40*160mmのモルタルバーを3本作製し貯蔵室でアルカリ骨材反応を促進させる

②脱型時、2,4,8,13,26週ごとに長さ変化を計測し平均膨張率を算出する

③26週の平均膨張率が

0.1%未満のとき無害

0.1%以上のとき無害でない

化学法で「無害でない」と判定された骨材でもモルタルバー法で「無害」ならばと「無害」と判定する

コメント